Валерий Михайловский

Буран навалился в пути. И прошло-то не более часа, но он полонил нас, и в этой неотвратимой реальности, казалось, не будет уже ни солнца, ни света. Низкие, корявые сосенки на неоглядном болоте в белых вихрях пурги исчезли, и, отыскивая хантыйское стойбище, до боли всматривался я во мглу, боясь в снежной пелене не угадать натоптанный за зиму олений путь. Светало. В отвалах снега наметился зимник. Волком, упускающим добычу, взвыл “Буран” , заглушая натружено ревущий двигатель УАЗа.

Среди сугробов, на торосе дорожного отвала, поджав под себя ноги, сидел человек, а в том, как аккуратно были уложены на коленях ero руки, чувствовалась покорность пережившeгo не один буран. Когда мы поравнялись, он пошевелился, повернул голову, роняя с капюшона малицы лохмотья снега. По толстым очкам-линзам я узнал старого ханты-старожила. Вышел к нему, протянул руку.

— Здравствуй, Усть Иваныч. Что в такую погоду?

— Траствуй, токтор! Человека жту.

— Случилось что?

— Ничеко не случилось, — отвечал он кротко, с характерным для ханты “т ” вместо “д ”.

Голос его дрогнул. Он суетливо протер очки, зачем-то вытащил трубку, убрал ее, втянув через рукав под малицу, вконец растерялся. Казалось, он извинялся за невольное присутствие на зимнике в такую погоду.

— Не болеешь? — перевел я разговор на нейтральную тему.

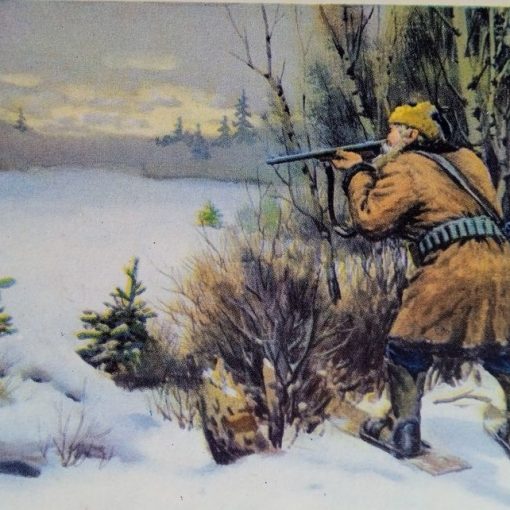

— Так ничего, только клаза шипко плохо витят. Вчерась клухаря стрелял, промазал. Шипко плохо клаза витят, шипко плохо, — закряхтел старик.

— Кузьма-то дома?

— Тома, тома. И Кусьма, и Туся — все тома.

Километра два-три мы шли почти на ощупь. Оленью дорогу занесло, только кое-где виднелись в снегу углубления от следов старика. Ветер утих, тучи быстро прогнало на север, и выкатилось солнце. Яркий, снежный переновок до боли слепил глаза. Мы с водителем Иваном, человеком надежным и многоопытным, шли сосновым бором. Много дорог вместе исколесили.

Вот и олени. При нашем приближении они встали, насторожились, но убегать не спешили. Показались хантыйские избы, рубленные из тонкомерной сосны. Небольшие и не похожие на русские крепкие пятистенки, по самые окна занесенные снегом, они немногим больше метра возвышались над сугробами. Плоские двускатные крыши изнутри заменяли и потолок. За избами виднелись лабазы, сделанные особым способом, служившие лесным жителям для хранения провизии и шкур.

Собаки, привязанные к вбитым кольям, спали прямо на снегу в вырытых углублениях. При виде нас звонко залаяли, но в их лае не чувствовалось ярости и ненависти к человеку, какой обладает дворняга, сидящая на цепи.

— Кучум, ты что, не узнал?

Черный русско-европейский кобель с белым “воротником” завилял хвостом. Будто стеснялся, опустил голову, с повизгиванием залаял. Узнал, конечно, узнал, но свою работу сделать обязан. Подавать голос хозяину – обязанность лайки, и он это усвоил еще в детстве.

— Сначала с собакой здороваешься, потом с хозяином? — Кузьма появился незаметно на пороге избы.

Поздоровались, посмотрели друг другу в глаза, не виделись уже больше года. Не произошло ли каких изменений? Глаза вмиг расскажут больше длинного разговора.

Меня всегда поражало его внезапное появление. Лесной житель, он ходил бесшумно и терпеть не мог, если в избе скрипит дверь или “поют” половицы. Никакой посторонний шум не должен глушить лесную тишину. Я часто замечал, как набухали желваки на его скуластом лице от шума ревущих двигателей и лязга железа со стороны нефтяной вышки.

— Я ждал тебя. Слышал, что твой уазик идет. Так что чай уже заварен. Заходите.

— Там у дороги Усть Иваныч сидит. Кого-то ждет в такую рань?

— Ждет! Каждое утро и вечер ждет, — как-то зло выдохнул Кузьма, — потом сам расскажет.

В избе уже проснулись. Трехлетняя дочурка Кузьмы, с красивым красным бантом на голове, бегала по избе и тискала кошку. Та слабо сопротивлялась, видимо, понимая бесполезность своих усилий. Сын Павел приехал из школы-интерната на каникулы. Лицо его было серьезное и какое-то недоверчивое: отпечаток интернатовской жизни. Из рассказов Кузьмы я потом узнал, как Паша тяжело расставался с родным домом. Словно птенца, пойманного в силки, увезли его осенью в первый класс школы-интерната.

В избе чисто, уютно, тепло. Дуся возле печки помешивала похлебку.

— Кузьма сказал, что доктор едет, вот я суп поставила: тебя ведь рыбкой не накормишь, — Дуся блеснула своими карими глазами, хихикнула.

В избе витал нежный аромат косачиного супа.

— А у тебя, я смотрю, семейство уже сыто.

— Вы тут с доктором поговорите, а мы с Иваном дров привезем, — надевая шапку, кинул уже с порога Кузьма.

— В лесу живешь и дров не наготовил, — хотел подтрунить над Кузьмой.

— А зачем мне загодя их готовить? Я ведь в лесу живу, — хитро усмехнулся Кузьма. И уже серьезно добавил: — Мне “Бураном” по снегу подручней дрова возить.

Дуся проводила мужа мягким, теплым взглядом, прикрыла за ним плотнее дверь, а для порядка проворчала:

— Дети по полу ползают, не лето ведь.

Дуся, худенькая, невысокого роста женщина, ловко управляется с хозяйством, успевает и суп помешать, и рыбу почистить, и маленькой Галинке по-матерински шлепок отвесить за озорство. Любит ее Кузьма, и она ему отвечает взаимностью. Вместе с мужем ездит на рыбалку, сама может поймать оленей, снарядить упряжку, наколоть дров. Кисы сошьет и малицу спроворит. За детьми следит строго: и Кузьму, если надо, убережет от неверного шага, и он ей редко перечит. На вид хрупкая, она крепко держит хозяйство в руках. И все у нее ладно: и в избе чисто, тепло, и дети ухожены, сыты, и муж обласкан ее нежной заботой. Получили они с Кузьмой недавно трехкомнатную квартиру в Покачах. Поселок и назвали Покачи, потому что построен на родовых угодьях его деда Покачёва Павла Ивановича. Места были ягодные, богатые боровой дичью. Ягель чистым светло-зеленым ковром устилал сосновые боры. Оленей помногу держали тогда ханты, населявшие пойму реки Вать-Ёган и берега озера Имн-Лор.

Покачевские угодья давали все необходимое лесным жителям, и они берегли свои сокровища. Рачительный хозяин лишнее из кладовой не возьмет. Инородным телом в глазу матери-природы сидит поселок. Не вяжется, не гармонирует стекло, бетон с ягелем, молодыми соснами. И Кузьма со своей семьей не могут пока привыкнуть к новому жилищу. А с другой стороны, и школа, и детский сад. Все рядом. Паша во второй класс пойдет в школу, что напротив дома…

— Я теперь работать буду, — с какой-то гордостью и решительностью сказала Дуся, — в детсад няней пойду. Боюсь: справлюсь ли? — и засмеялась. Смех ее был ответом на свой же вопрос.

— В интернат я больше не поеду! — пробасил сердито Паша в углу.

Я слушал неторопливый рассказ Дуси, прерываемый то Галей, то Пашей, то разыгравшейся кошкой, но мысленно не мог освободиться от снежной фигуры Усть Ивановича. Почему он каждое утро и вечер ходит на зимник? Кого ждет каждый день? Больной и старый житель леса мне сегодня показался со всем не таким, как я привык его видеть. Что-то его растревожило, раздавило. Всегда гордый и уверенный в себе старый воин, прошедший войну, показался мне сегодня беззащитным ребенком.

День пролетел в обычных хлопотах. Кузьма проехал на “Буране”, нашел оленей, проверил “мордушки”, поставили две сетки под лед, привезли и накололи дров, поправили изгородь, завезли две бочки бензина на весеннее стойбище: скоро перебираться на весновку, и “Бураном” крупные грузы перевезти сподручнее. К вечеру устали. Невольно понимаешь, что жить в тайге и питаться ее дарами — большой, тяжелый труд.

Вечером завели бензиновый генератор и пили чай при нормальном, привычном для горожанина свете, в углу беспрерывно вещал “Маяк”. Пришел Усть Иванович. В новой футболке с тигриной пастью во всю грудь, в очках-линзах, меховых кисах. Он присел на полати к столу. Попили чаю. Разговор шел о рыбалке, об оленях, которым становится тесно в окружении нефтяников. “Земли-то мало становится”, — заключил мудрый Усть Иванович. Как точно и емко сказал! Ведь как назвать землей залитые нефтью болота, озера, исковерканные вездеходами гривы. Это уже не земля — это месторождение.

Одну тему все деликатно обходили. Никто не говорил, что случилось с Усть Ивановичем. Почему он уже почти месяц привязан к зимнику. Что его туда тянет? Сам он тоже молчал.

Я осмотрел старого охотника, выслушал сердце, померил артериальное давление и остался доволен осмотром: сердце работало отлично, тоны сердца чистые, звонкие, давление 140 на 90, что для его возраста неплохо. Рубец от ранения в правое легкое смотрел вороньим глазом на правой лопатке. Но терпеливый старик не стал жаловаться на одышку.

— В лесу воздух чистый, тышать легко.

Плохо дело обстояло с глазами: веки воспалены, ярко выраженный сосудистый рисунок на белочной оболочке. Явные признаки конъюнктивита, который может развиваться от холодного ветра и яркого весеннего солнца, кратно усиленного его очками-линзами. Старику нужен покой и лечение в домашних условиях. Я достал из сумки глазные капли и мазь, рассказал как пользоваться.

— Неделю нужно полежать дома, не выходить на яркое солнце и холод пока будешь лечиться, — сказал я Усть Ивановичу.

— Мне нельзя лежать, мне мужика ветречать нато. Он мне приемник и пять путылок вотки привезет.

И тут он рассказал странную историю, как он отдал три оленьи шкуры какому-то водителю “Татры”, а тот пообещал ему привезти приемник и водку. Вот она причина ежедневных его дежурств. Он знает график выезда машин с автобазы и время возвращения. И ежедневно утром и вечером выходит на зимник в надежде на то, что его водитель остановится и отдаст обещанное. Пройдут восемнадцать машин, и он идет домой. И так каждый день в течение месяца: утром восемнадцать машин, вечером восемнадцать машин. И не хочет он верить в то, что его обманули, не может он этого понять, потому что он сам договорился и тот пообещал. Не может старый лесной житель поверить в обман. Не может этого быть. С ним еще такого не было.

— Усть Иванович, не нужно больше ходить на зимник, — сказал я старику, — обманул он тебя, пошутил он.

— Мушик не шутил, мушик серьезно сказал, — твердо и упрямо ответил он.

— Ты хоть запомнил мужика, его машину, номер?

— Мушик с усами на красной “Татре”.

Да, не густо. Все они с усами, да и “Татры” все красные.

Мы уезжали на следующий день вечером. Возле нашего уазика на высоком снежном сугробе сидел Усть Иванович, ждал возращения машин с месторождения, где вели отсыпку “Татры”. Еще долго мы видели его в зеркало заднего вида, пока он не исчез за поворотом. Я всю дорогу молчал. Наплывали какие-то нехорошие мысли, было очень тяжело на душе, противно подкатывал комок к горлу, давил стыд. В глазах стояла фигура сидящего на сугробе старика.

Осенью я приехал к Кузьме уже в новую квартиру. Дуся устроилась на работу. Паша ходил в школу и был очень доволен, что теперь ему не нужно уезжать от родителей в интернат. Галя пошла в тот же садик, где работала мать. Кузьма по-прежнему работал штатным рыбаком и дома бывал редко. Он рассказал, что Усть Иванович умер весной, вскоре после закрытия зимника. Поехал на оленях якобы искать осину для обласа и не вернулся. Нашли его через неделю — 9 мая.

Олени паслись рядом, запряженные в упряжку. На нартах лежали привязанная бензопила и топор. Старый охотник сидел под огромной сухой осиной, прислонившись к ней спиной, уронив голову на грудь, украшенную боевыми орденами, которые он надел впервые со дня Победы 1945 года. Руки его аккуратно, ровно лежали на коленях.

Журнал «Югра», 2000, №11