Шульгин С.

От села Болчаровского до Нахрачинского. Пробыв около 3 дней в Болчаровском, рано утром я отправился дальше. Погода стояла ясная и тихая. Мы ехали Кондой, между берегов, окаймленных местами сосновым лесом, местами березником, в промежутках между которыми открывался вид на обширные луга. Путь наш лежит все еще на юг. Не доезжая двух верст до юрт Чесноковских, через которые лежит в зимнее время земский тракт из села Нахрачинского в село Юровское (Болчаровское остается, таким образом, в стороне), мы поравнялись с устьем речки Тугушки, которая имеет направление с юга на север и соединяет р. Конду с Иртышом в 170 приблизительно верстах от устья первой реки. Речкой этой никто летом не ездит, потому что в одном месте на протяжении 4-5 верст она подернулась толстым слоем зыбуна, непроходимого [для] лодок. Всякий предпочитает, конечно, поэтому, едучи в Тобольск, сделать большой крюк через устье Конды.

Речку эту бывший исправник г. Павлинов исследовал с целью утилизации ее для прямого сообщения Кондинского края с р. Иртышом и пришел к заключению, что ее можно сделать проходимой для лодок, на что потребуются инженерные работы и затрата нескольких тысяч, что едва ли непреждевременно ввиду совсем слабой производительности края и ограниченной его потребности. От юрт Чесноковских р. Конда берет уже направление прямо на запад. Правый ее берег с непроходимыми болотами и урманами уклонился на полдень, сама же она лежит здесь между обширными кочковатыми лугами, усеянными небольшими сосновыми островами. В 18 верстах от Конды к северу за юртами Вышне-Пуштинскими, за болотами, озерами приютились юрты Шумиловские (23 дома), соединяющиеся с речкой Кондой посредством такой узенькой проточки, что едва можно «пролезти» по ней только в самой маленькой лодке — душегубке или «осиновке», как называют здесь такие лодки, У Шумиловских инородцев много рыболовных соров, речек, ягодных боров и звероловных урманов, но, несмотря на это, они одни из беднейших в Меньше-Кондинской волости. Миновав Зимне-Пуштинские (14 домов) и Летне-Пуштинские (25 д [омов]) [юрты], к вечеру мы приехали в Ермаковские (5 домов) [юрты], расположенные на левом берегу речки в величественном сосновом бору. Клочок материковой земли, на котором прикурнулись бедные хаты, кажется действительно островом среди необозримого пространства кочек и сор[ов], раскинувшихся далеко во все стороны. Откуда это название — «Ермаковские»? Жители утверждают, что здесь имел ночлег Ермак Тимофеевич, когда плыл в Конду воевать вогул и остяков. Странно!

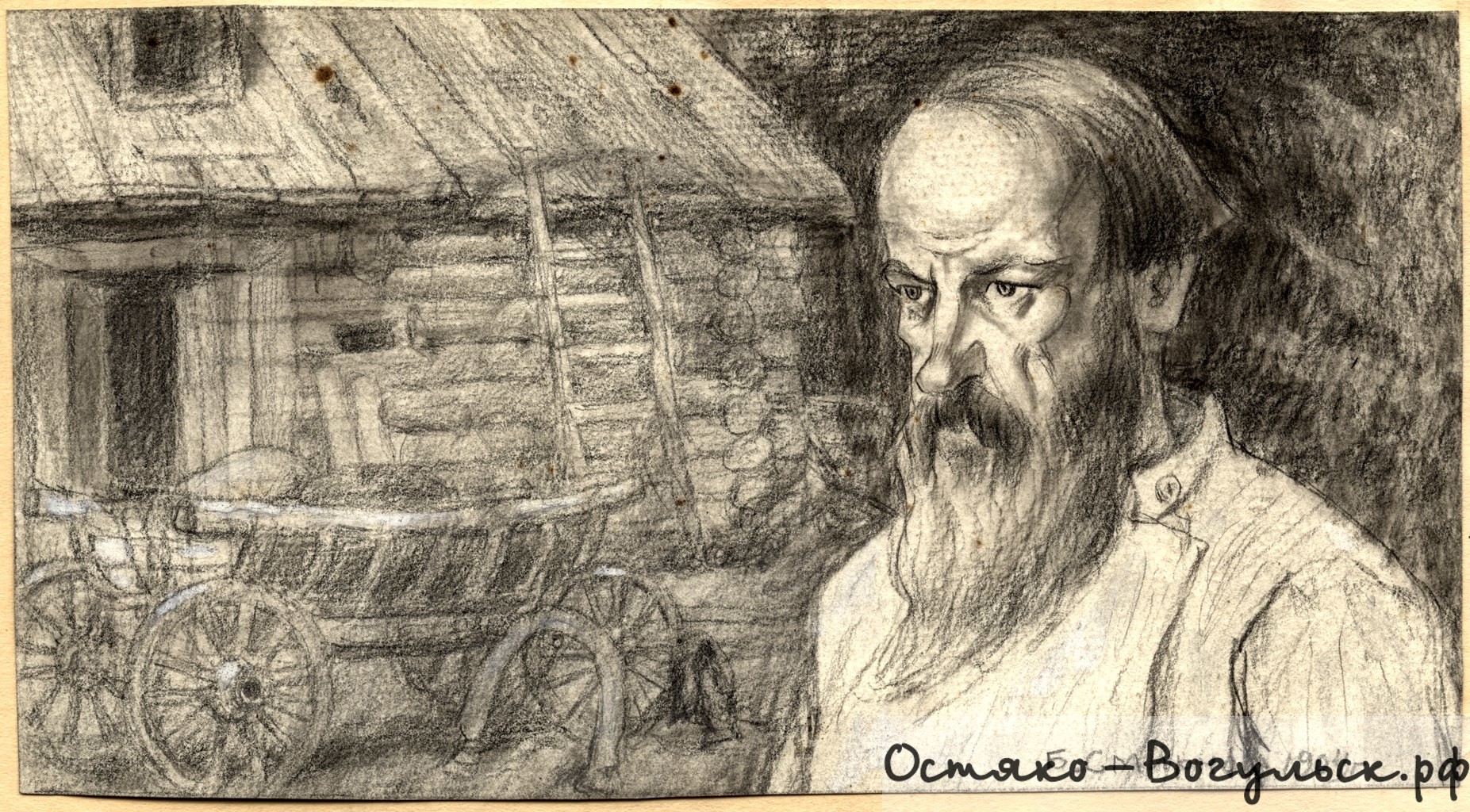

В ½ версты от юрт — наполовину свалившийся в речку городок. Жителями этих юрт заканчиваются поселения остяков к западу по р. Конде, дальше идут вогулы. Первые вогульские юрты на нашем пути Есаульские, приютившиеся на левом берегу Конды, на красивом песчаном мысу, имеющем вид холма. Рядом с юртами, на берегу, — чудная березовая роща, поразившая меня своей чистотой. Напрасно бы стали вы искать здесь тип вогула: вследствие родства с русскими тип этот здесь вырождается: вогульское наречие забыто здесь для русского. Чем дальше едешь Кондой к западу, тем больше бросаются в глаза удивительно разные зигзаги речки, стоит пройти луку в поперечном направлении каких-нибудь 200 саж[еней], как уже выиграл бы 2-3 версты речного пути! Такие прямые сообщения через мыса вверх по Конде, где она наделает еще больше кривизны, носят характерное название «перетасков» оттого, что тут легонькие лодки-однодревки или осиновки (душегубки тоже) перетаскиваются прямо по земле. Был жаркий полдень, когда мы подплыли к вогульскому селеньицу Нахрачинскому. Беспорядочная группа убогих лачуг, крытых больше драницами, да небольшая старинная церковь, выглядывавшая из глубины бора с противоположного конца. Обрыв берега завален кучами навоза. По сторонам тесной улицы и узеньких переулков тоже кучи навоза, в котором рылись курицы и, растянувшись, жмурились от солнца собаки. Кой-где виделись рыбные кости и другие отбросы, распространяя от себя запах разложения. В центре сельца несколько больших домов с хорошими пристройками. Это дома местных торговцев, или «купцов», как называют [их] здесь вогулы. Вечером я зашел к Григорию Ивановичу, с которым был знаком еще раньше. Он, к моему удовольствию, оказался дома и встретил меня у ворот. В чистую и прохладную горницу скоро был подан ярко вычищенный самовар, и мы с Григорием Ивановичем уселись за чай. Надо сказать, что Григорий Иванович — русский, здесь старожил; ему около 65 лет, но он еще бодр и силен. Живет он более чем зажиточно, занимаясь со своими женатыми сыновьями исключительно хозяйством и рыбными промыслами. Григорий Иванович кой-где бывал, кой-что на своем веку видал, он грамотен и читает книги; на вид степенен и важен, говорит нескоро, веско, умно и толково, наблюдательность и вдумчивое отношение к окружающим мне особенно нравилось в моем приятеле.

Мы разговорились. Говорил больше Григорий Иванович, расспрашивая меня о том, каковы виды на урожай ягод и ореха в Меньше-Кондинской волости, рыбные промыслы и т. д. Скоро разговор наш сделался общим, и я его между прочим спросил:

— А скажите, Григорий Иванович, отчего это как ни посмотришь, остяки и вогулы далеко беднее русских, несмотря на то, что вам приходится арендовать у них вотчины, отчего? А?

— Да, — отвечал мне Григорий Иванович, — оно точно, что русские живут, благодаря бога, не в пример лучше, где ни посмотри, а отчего? Оттого, что робята стараются. Им-то что! Они вроде как помощники, а нам без работы нельзя. Первое дело, сунься ты к ним с неводишком — подавай 3 руб. в лето, пошел по ягоды — 3 р. с души, поехал на сенокос — тоже, т. е. я вам прямо скажу, что каждый шаг с копейки. Вот тут и поживи. Станешь небось работать, коли и подать надо отослать в свою волость, ведь вам, вероятно, известно, что все мы, русские, сюда не причислены и по здешней волости надо всякие поборишки приготовить, да и самому-то чтобы что-нибудь осталось. Ведь по ихнему-то не хочется жить — как-нибудь да впроголодь. Их же житье совсем другое: по 1 руб. ясаку с души, ну да кое-какие поборишки по волости, и только. Съездил, поймал, наварил рыбенки, напился и лежи себе, вышел чай — иди в казенную лавку (так он называет лавку потребительского] общества инородцев), дадут чаю, сахару, вышла мука – хлебозапасный магазин под руками, тоже дадут сколько требуется. Чего же еще!

— Но ведь там дают не даром, — возразил я, — все равно придется платить впоследствии.

— Платить?! — удивился Григорий Иванович. — Да им они [разве] станут платить-то? Рассудите вы сами: каждый из них, почитай, в долгу, как в шелку. В лавку должен не меньше 30 р., в магазин 60-80, а есть и такие, что 100-150 р., да нашим купцам, да туда досада, да мало ли кому еще, а описать другого, так и на 10 р. не найдешь у него имущества-то. Плательщиков тоже нашли! Вон, говорят, по двум магазинам, по Болчаровскому и нашему, около 45 тысяч недоимки, и давно ли эти магазины?

— А лавка как? — спросил я.

— Ну, там, должно быть, скоро отторгуются с этими недоимками, потому как товару в Тобольске уж не отпускают в долг.

— На что же в таком случае надеются недоимщики?

— Да так, ни на чего, — берут, пока дают; говорят, что царь прокормит, ну а там или что другое.

— Конду, как известно, — возразил я, — постиг в последние годы неурожай ягод и ореха, а дайте вот подойдут хорошие года, и, может быть, все тогда и заравняется.

— Ох, много, знаете, к тому времени прибавится еще других делов, всех-то не заравняешь, будь хоть того лучше урожай.

— Странно, Григорий Иванович, вы вот говорите так, как будто бы уж инородцы ровно ничего не делают. Я сам, например, знаю…

— Почто не делают, — перебил меня Григорий Иванович, — делают, да столько ли надо делать и так ли надо жить по ихнему положению. Возьмите вы, например, хоть здесь: одних ягодных боров, да есть еще и кедровые, всего 60 боров на одно село, а велико ли оно. А сенокосы, а рыбные угодья, ведь глазом не охватишь. Эх, да ведь говорить, так голова заболит! – загорячился мой собеседник. — Возьмем, к примеру, хоть самое главное их занятие — рыбный промысел. Вот здесь во всем сем нет у них неводишка, нет порядочных лодок, кроме однодеревок; плевое дело — морды, и то не у всякого, а о сетях, капканах, о хороших ружьях и о прочем уж и говорить нечего. Да ведь если бы не мы, русские, так прямо ложись и помирай. Уж я, например, грешный, и закаялся с ними связываться, да все как-то неймется. Придут, дай, говорят, Григорий Иванович, невода из 5 части, ну и дашь: поедут артельно человек 5-6, все «чалый да дранье». Кинут тонь, — смотришь: пуда два, кинут другую — тоже. Нет, говорят, не стоит: помалу попадает, — и сшабашат, да и спасибо, если еще невод привезут, а то и там оставят, да и сгноят; меня уж много раз они этак-то учили. А то давай, говорят, Григорий Иванович, сошьемся неводом: это значит, чтобы всем хозяевам у невода быть. Ну ладно, думаю, сошьемся. Вот приходит время неводить, а их ни одного: кто уехал тормовать (охотиться на лосей), кто по сено, кто зверовать, а кто и так без дела дома околачивается. Собираешь их собираешь — ничего не выходит, плюнешь да и пойдешь своим семейством, а то и так, в одиночку, сети ставить али что другое. Они вот не рассчитывают, что на всякое дело свое время требуется. То есть я вам прямо скажу, что нет у них ни в чем расчета, все равно что дети малые. Взять хоть, к примеру, самую эту рыбу: если завелась у них какая малость — тащи всю к купцу, не думай брать себе, не оставят, а пришел Великий пост — хоть с голоду помирай, потому как в это время промысла нет.

— Почему же именно нет? — вставил я.

— Да потому, собственно, — отвечает мой приятель, — что Конда к этому времени сгорит окончательно, вода сделается красной и душной, рыба в ней жить не может, жмется к живунам в речках и сорах, а под конец и те загораются, так что ни неводом, ни мордами промышлять уже нельзя. Ну вот тогда они идут к тому же купцу и покупают у него своего же соленого язя по 7 коп. за штуку, а ему продавали свежего по 2 коп. Вот вам и расчет!

— Но ведь большим подспорьем могли бы в это время служить им огородные овощи, — сказал я.

— Конечно, — согласился со мной Григорий Иванович, — если у кого они есть. Огород ведь тоже требует рук, а где их взять: мужики обленились, а про баб… про тех что уж и говорить!

— Однако же я видел кое у кого засеянные огороды, — заметил я.

— Есть, но только какие это огороды? Так, самая малость: гряды 3-4, садят картовченку (так он наз. картофель), да и ту съедают прямо из гряд, а потом покупают зимой у русских по 50 коп. за пудовку на деньги, а не на деньги, так под ягоды до осени, случается, пуд за пуд.

— А редьку, лук, капусту, огурцы садят ли? — спросил я.

— Нет, это уж нет. Редьку, лук и там другое что, пожалуй, будут есть, а вот грузди, грибы и огурцы считают погаными и не ходят.

— Почему же это погаными? — удивился я.

— А Бог их знает, этого я уж вам не могу разъяснить.

— Да, вот что, Григорий Иванович, — спохватился я, — ведь здесь, пожалуй, можно бы заниматься хлебопашеством.

— Отчего нельзя, — возразил Григорий Иванович, — можно, да ведь опять я вам скажу, что для такого дела требуются привычка и руки. Знаете пословицу: пашню пашут — руками не машут? Не по зубам будет им это ремесло, повины им еще никто не разделал, а самим взяться — где уж? Лень; к тому же требуются лошади, сохи, бороны, а где все это взять-то, коли у них по одной лошади на 3 двора. Да что уж, разделанные поля забросили, а не то что… Вот в Леушах вы увидите неподалеку от села чапыжничек березовый, маленький такой…

— Что же он?

— Да то самое и есть, что тут прежде у ихних стариков хлеб родился, а у молодых-то нынче… березничек, — с горькой иронией добавил мой приятель.

— Стало быть, старики-то, по-вашему, трудолюбивие были?

— Несравнительно, — с оживлением ответил Григорий Иванович, — потому как лавок у них казенных не было, муки им тоже казна не доставляла, как ныне, надеяться, значит, было не на кого, ну и старались, а нынче что? Лень одна — и больше ничего.

— Ну уж вы, Григорий Иванович, — возмутился было я. Но Григорий Иванович перебил меня и продолжал:

— Возьмите вы первое дело: хоть строевой лес. Ведь чуть не в ограды к ним сам валится, а видите, какие все дворцы понастроены, — указал он по направлению жалких хижин. — Или дрова возьмите. Пришла зима, у них у многих топить нечем. Мы вот, русские, на Фоминой неделе отправляемся на дроворубь, нарубаем сырнику на целую зиму, за лето он высохнет в лесу, а осенью, по мелкому снежку, вывозишь и живешь себе без горюшка зиму-то, а у них не так: понадобилось топить — ступай в лес за сухопостным, а нет – так за сырняком. Какое уж это добро? Али — взять сено. Сенокосных вотчин — глазом не окинешь, а в сене, почитай, каждый год у них недостаток, и диво, хоть бы скота было много, а то — одна-две лошади у домохозяина, да и то не у всякого, а коров — так тех, пожалуй, у многих и нет.

— По крайней мере, кур, свиней, овец имеют ли? — спросил я Григория Ивановича.

— Какое имеют! Нам-то даже русским держать нельзя: как только выпустишь из ограды — поминай как звали: собаки придушат. Вот уж не счесть собак у них, действительно, нечего сказать: почти у каждого полдюжины, а путевой ни одной. Сам не доест, а собаку накормит, ведь половина хлеба, что им выдают из магазина, идет на собак; только никто об этом не задумывается…

Вы вот насчет стариков-то давеча сказали, — помолчав немного, начал опять Григорий Иванович, — я опять-таки вам скажу, что старики куда старательнее были.

— Так-то так, Григорий Иванович, — сказал я, — да труд-то их, говорят, заедали ваши «купцы».

— Оно точно что, — согласился мой приятель, — да ведь и нынче не шибко кланяются, а про прежнее что уж и говорить. Да вот хоть взять, к примеру, лет каких-нибудь двадцать, ведь смех и слезы: принесет… бывало, вогул к нашему купцу лосину, да и говорит: «Возьмешь?» — «Не надо», — говорит купец, а сам искоса оглядывает лосину. «Вот пита, кута я его тену», — молвит вогул. «Ауж про это я, брат, не знаю», — скажет купец. «Восьми ты, путь топрой», — взмолится вогул. «Ну, говори, чего тебе за нее?» — спросит тот. «Тва пута муки». — «Чего-о, чего-о ты сказал? Ах ты образина, да я тебя велю накозырять в шею! Ишь чего выдумал, два пуда — шутка сказать!» — «Ах ты пита, — струсит вогул, — тавай хоть пут». — «То-то, — смягчился купец, — так бы и говорил сначала, а то… Ладно, бросай вон тут, да ведь поди и чаишку надо, куда уж тебя девать?» — «Та как пы не нато, та теперь-то теперь нет». — «А когда и бывали, — пошутит купец, — ну да ладно, бери, а осенью сочтемся, только ты у меня смотри, вот я отрежу полкирпича, да чтобы осенью пуд ягод за чай-то, потому у меня все уж так». — «Снаю, снаю», — молвит обрадованный вогул.

— И что же, исправно рассчитываются осенью-то? — спросил я.

— Ну всяко тоже, да ведь наши купцы маху не дадут: чуть что — сами к ним, успевают забирать товар до приезда других покупателей. Тут уж от них не отмолишься, а за вогульский товар цены не кладут: почем, говорят, продадим, по тому и рассчитаем. А черт их, прости Господи, знает, почем они там продадут. Нет, вы вот теперь и рассудите, — снова обратился ко мне мой приятель, — лосина худенькая стоит 6 р., а шла она, как видите, за 1 пуд муки, а пуд ягод — только за ¼ чаю, а что стоит ¼ — 30 коп. ведь только, а в Тобольске эта самая ягода продавалась дешево-дешево, по 2 р. за пуд. Ну как тут было не богатеть! И обидно им, вогулам-то, конечно, было, да ничего не поделаешь: к кому больше пойдешь? Зимой другое дело: приезжают с разных сторон покупатели и привозят все, что надо по» домашности: муку, чай, сахар и проч., а вот летом-то и беда была: за 2-3 пудами колесить в Демьянск или в Реполово тоже не расчет: шибко далеко, да и купить-то там ведь надо на наличные, а где они?

— Ту же лосину или другое что туда везти.

— Пробовали и это, да толку-то выходило мало, потому как и тамошние купцы тоже свою линию хорошо знают, к тому же пока туда ездят, половину-то съедят дорогой, а семейству-то что?

— Ну вот, Григорий Иванович, стало быть, хлебные-то магазины да лавки ныне и кстати и хорошо, — сказал я.

— Кто говорит, что худо, — отвечает Григорий Иванович, — да вот только уж лени-то много из-за этого развелось, да и недоимки эти самые пошли.

— Но как же быть-то?

— А Господь его знает… — ответил мне Григорий Иванович и замолчал.

Замолчал и я. Самовар давно погас. В комнату вошла красивая молодая баба (сноха Григория Ивановича) и стала убирать со стола.

— Может быть, неумеренное употребление вина подрывает их? – снова обратился я к моему приятелю.

— Это вы насчет пьянства-то, значит, т. е. много ли они пьют? — не понял было меня Григорий Иванович.

— Да, да, — подтвердил я.

— Ну, не скажу, чтобы очень уж много, вот разве зимой да осенью, при сдаче товара, а летом взять вина неоткуда. И то надо сказать, что тут виноваты больше мы же, русские. Взять хоть подгородных мужиков, если вот гаринских, много ведь тут осенью шляется всякого сброду, летят как вороны на падаль. Иной ведь прямо-таки идет не покупать, а продавать. Наложит на свою клячу для блезира, конечно, а в муку поставит бочонки с водкой: обыскивай, мол; прихватит с собой кренделей, чаю, сахару — пошла торговля. Бывали вот и такие из ихнего брата негодяи: остановятся у знакомого вогула на квартиру; ну сначала, как водится, чай, за чаем гость наливает полбутылки, потчует хозяина, а сам не пьет. Хозяин, конечно, не церемонится, а когда полбутылки кончит, то уже покупает на свои или берет в счет обмена на ягоды и рыбу. Скоро все уже знают в юртах, что приехал купец с вином. Один по одному начинают подходить и спрашивать вина, купец ломается: какое де у меня вино, есть немного, да для себя, да и ничего бы уступить немного по знакомству, да ведь сами же потом на меня донесете; начинаются уверения, клятвы, и в конце концов купец расступается с условием, что будет давать помаленьку, по чекушке; да с тем, что при каждой чекушке покупали связку кренделей, либо чаю и сахару для прилику, чтобы придирки, мол, не было к вину, внушает он при этом вогулам. Согласны, понятно. Ну что чекушка, да еще пополам с водой: подавай другую, третью, четвертую, пятую, и так без конца. Перепьются до полусмерти, иные понадевают связки кренделей себе на шею, в виде бус, — и пошли по юртишкам в обнимку с песнями; умора и слезы! Купец же в двойном барыше: крендели и водку продал и рыбу выменял на водку за бесценок, да еще обвесил, руки попринагрел. И пока они тут колобродят, он уже едет далеко и опять таким же манером торгует. Нет, не виню я в этом бедных вогулишек, — сочувственно вздохнув, сказал Григорий Иванович, — потому [что] народ к вину слабый, падкий до него, что малые дети до сладкого, а вот уж нашему-то брату – русскому — грешно бы и совестно этим пользоваться. Ну понятно, что акцизный надсмотрщик, не этот, а вот что служил раньше, пронюхал эту уловку, а жил он тогда в Камышинских [юртах], в 40 верстах отсюда. Прямая дорога из Тобольска как раз через Камышинские, никак уж их не минуешь; так что проделывали-то: не доедут до Камышинских версты 2-3, да бочонки-то с водкой в снег, а ночью потихоньку перетаскают на себе за деревню на Леушинский или на Нахрачинский тракт, ну куда им там надо, а утром выкормят лошадей — и пошел дальше с бочонками.

— Слышал я кое-что о «выставках», расскажите мне о них, — попросил я

моего приятеля.

— О выставках-то… — усмехнулся Григорий Иванович, — да ведь давно уж это было, нуда все равно… Ну как вам это рассказать? Вот вы или, к примеру, хоть я, берем мы у заводчиков ведер по 40 бочки с вином. Вот за то, что нам дозволили торговать, мы платим заводчику или там в казну (не помню хорошенько) еще сверх всего пошлину. Сюда вот много лет подряд ездил Г. Привезет, бывало, водку на каюке, станет вот тут под горой и объявляет: «Выставка». На пожар не соберешь наших вогул так скоро, как на «выставку»; в кою пору все село налицо, старый и малый. Ну и — начинается попойка, а через час, много через два, уже столпотворение: кто воет, кто песни поет, кто дерется, кто с пьяных глаз залезет по горло в воду и отталкивает каюк с «выставкой», да и сам уж выставщик не рад им станет, подавай Бог ноги — к другому берегу. Проспятся — надо опохмеляться, а «выставка» за речкой уж. Что делать? Кричат: «Айда сюда!» — тот и не показывается из каюка, опять кричат, шапками машут, всячески подманивают к себе, куда? Выставщик и слышать не хочет, а выпить смерть хочется!.. Наконец совещаются, выберут доверенных и отправляют их к «выставке». Те как-никак уломают купца, смотришь — торжественно ведут каюк опять к этому берегу. Не пройдет и 2-х часов, как «выставка» снова на том же месте, откуда ее только что привезли. Так вот 3 дня, бывало, и маются.

Запретили потом эти «выставки», а вместо них открыли кабаки; один здесь, другой в Болчаровском, и вышло еще хуже, испортились, как шведы. Дело доходило до того, что вытрясали перо из подушек и пропивали. В Болчаровском вышел тогда такой случай: приехал туда в Петров день исправник Д-кий; писарь ему и докладывает, что сбор поборов нынче из рук вон плохой. «Почему?» — спрашивает исправник. «Да промыслов, — говорит, — не было, потому как все ружья и мережа в закладе у целовальника». — «Позвать их всех сюда», — говорит исправник. Позвали. «Слышал я, — говорит он, — что негодяй-целовальник держит ваши вещи, это незаконно; я… его, шельму, проучу; у кого что заложено в кабак? Сказывайте».

Обрадовались остяки случаю взять свои вещи обратно и начали сказывать: у кого топор, у кого ружье, у кого пила, у кого бабья юбка, все расписали. «Ну, пойдемте теперь за мной, — говорит Д-кий, — я его, шельму…» — «Подавай им все! — закричал он на целовальника. Ну тот, конечно, не только ружья, душу свою готов выложить на застойку, чтобы только отвязаться. «Берите каждый свое, — приказал исправник. Вещи разобрали. «Стройся в шеренгу!» — командует он. Строятся. «Розог!» — не унимается исправник. Принесли целый костер розог. «Пороть подряд!» — стали пороть. И что же? Выпорол ведь он тогда половину села, да еще не всех: некоторые, зачуяв, в чем дело, заблаговременно убежали в урман и там отсиделись.

— И помогло? — спросил я.

— Да Бог его знает: кабачишки-то вскорости после того прикрыли. Нет, скажу я вам, вино здесь вовсе не годится, — промолвил Григорий Иванович, — хоть некоторые и думают, что не худо бы держать его при торговых лавках; когда введется казенная продажа только, немного тут будет добра для вогулов, да все едино и для остяков тоже. Слабый, совсем слабый народ, — закончил мой приятель и замолчал.

Поговорив еще немного, мы простились.

Здесь, в Нахрачинском, мне показали 2 чугунных ядра: одно ровно в фунт весом, другое немного больше. Ядра были найдены детьми в недрах обвалившегося берега, против села. Местное предание говорит, что высланные сюда по распоряжению тобольских властей казаки усмиряли ими взбунтовавшихся вогул, когда тех приводили в православие; причем во время бунта был убит вогулами первый приходский священник. Предание добавляет, что вогулы жестоко поплатились за попытку к бунту: бунтовщики были наказаны плетьми на площади против церкви.

Здесь же я познакомился и с той старушенцией, о которой мне говорил болчаровский батюшка и которая, в былое время, изображала собою мумию Египетскую, с ее мужем Захаром, прямым потомком вогульского князька Нахрача Евлоева. Немного мог рассказать мне старый Захар о делах давно минувших дней: слишком он стар и памятью слаб. Однако [я] записал с его слов небольшую легенду. «Увидал, — рассказывал Захар, — однажды князь Нахрач, что снизу плывет лодка с мачтой и хочет пристать сюда. Собрал он тогда своих и вышел на берег. Видят [они, что] в лодке казаки да попы. Догадался князь, что едут крестить вогулов, и велел стрелять в ту лодку стрелами. Тот стрелит, другой стрелит, никто не может попасть. Осердился князь. Дайте, говорит, мне лук и стрелу! Ау самого так руки и трясутся от старости. Дали ему лук, натянул он тетиву, прицелился: мачты на лодке как не бывало, всю разнес в щепки. Испугались в лодке и погнали назад. На другую весну опять приехали, опять было хотел стрелять в лодку Нахрач, да не пришлось: оттуда стреляли из пушки, да так ловко, что княжеский дом разнесло вдребезги и отбросило на две версты в бор. Молвил тогда Нахрач: “Нет, видно, больше не воевать нам”, — и сдался».

III. От села Нахрачинского до Леушинского

Утром следующего дня я отправился дальше, но уже не Кондой, как предполагал, а Кимой. Дело в том, что лишь нужно было завернуть в Катышинские [юрты], которые будут верст 8 в сторону от Конды; Кимой же я мог доехать непосредственно до юрт. Я решил последнее, тем более что течение здесь не столь быстрое, как на Конде, а это нам и нужно было. Спустившись Кондой вниз по течению около 2 верст от Нахрачинского, мы выехали в устье Кимы, которая по своей ширине будет немного менее самой Конды, хотя и составляет ее пристань. На протяжении 15 верст Кима извивается между луговыми равнинами, дальше — между сосновыми рощами. День был тихий, не очень жаркий, и ехать было хорошо, но к вечеру поднялись тучи мошек и комаров. Я беспощадно дымил папиросой в своем каюке, но это не только не помогало, а еще больше раздражало надоедливых насекомых. Нескончаемо долог показался мне путь до юрт Чекаткинских, где я мог отдохнуть.

Зимой считают от Нахрачинского до Чекаткинских 30 верст, а Кимой, я думаю, будет не менее 60. И неудивительно: местами приходилось объезжать мысы верст в 5, когда прямое расстояние каких-нибудь 100 саж[еней]! Признаюсь, я очень пожалел, что поехал в каюке, а не в маленькой лодке, не в осиновке, как называют их здесь, которую можно бы без труда перетаскивать через мысы. Как бы там ни было, вечером мы были в Чекаткинских. Здесь только 5 дворов. Особенно приятно было встретить в этих убогих и захолустных юртах приветливость, радушие и относительную чистоплотность обитателей. Поздним вечером я был уже в Катышкинских [юртах] (11 домов), расположенных на крутом обрыве берега. Здесь несколько русских домов. В сибирской летописи о распространении православия между вогулами упоминается об этих юртах в связи с именем Филофея Лещинского, которого встретила здесь депутация Сатыгинского князя Сатына, хитростью отклонявшая святителя ехать дальше. Здесь я остановился ночевать у «купца», отставного фельдфебеля из подгорной волости, уже много лет проживающего здесь. В разговоре со мною он жаловался на трудные времена и на то, что «вогулишки окончательно измошенничались», но я, смотря на его зажиточность, подумал: «Для тебя-то, брат, хватает еще вогульской честности». Утром я двинулся дальше, в версте от Катышкинских [юрт] Кима делает громадную луку шириною на перетаске не больше 50 саж[еней]. Приблизительно наполовину станции в Киму, у самого ее устья, впадает Кама, которой мы и поехали до Кучуковских [юрт]. Около полудня мы были там. Кучуковские — одни из самых беднейших юрт в Кондинской волости, прикурнувшиеся своими убогими лачугами в сосновом бору над озером, в стороне от речки. Кругом — мыс и болота. Казалось, что каждый атом воздуха кишел здесь мошками и комарами; приходилось дышать не воздухом, а мошками. Курева из гнили, из коры пихты немилосердно гадят в юртах, но плохо помогают делу. Неудивительно после этого, что жители Конды почти поголовно страдают глазными болезнями и ранней слепотой. «И здесь люди, и здесь жизнь!» — невольно подумал я, отправляясь дальше.

Мы отъехали Кумой — узенькой и засоренной валежником проточкой. Здесь каждый шаг приходилось брать с бою, освобождая путь от валежника. Как бы груз какой-то свалился у меня с души, когда мы к вечеру из проточки въехали снова на Конду. Миновав Юмасовские [юрты], мы приехали в Сотниковские, на высоком и живописном правом берегу речки. Здесь 4 крестьянских дома и 2 вогульских. Крестьяне, переселившиеся сюда из Кугаевской волости, занимаются скотоводством и хлебопашеством. Дома их останавливают на себе внимание зажиточностью и хорошей постройкой. Видно, что здесь не жалеют леса. Вообще, Сотниковские производят впечатление слишком выгодное в пользу русских среди непроходимой нищеты инородцев.

Родоначальником этих юрт местное предание считает не то князьца, не то «богатыря» какого-то Сотника. В ½ в[ерсте] выше показывают на обрыве берега речки городище с ясно обозначенными рвами и валами, здесь же мне показывали очень маленькую кольчугу, найденную детьми в 1 версте от деревни. Кольчугу нашли на ½ вершка от поверхности земли. Мне предлагали взять ее, но я отказался: слишком уж она изоржавела. От Сотниковских [юрт] Конда, сильно извиваясь, идет между луговыми равнинами, примыкая к своему правому береговому кряжу около юрт Запорских (12 домов). Миновав последние, мы ехали подле высокого правого берега, поросшего огромными березами, соснами и лиственницами.

— А вот, слава Богу, и до «попа» доехали, сказал один из гребцов, указывая на поляну за мысом.

— Как до попа? — спросил я.

— Да место это зовут «попом», — отвечал он мне. — В этом месте, старики говорят, в прежние годы жил какой-то леушинский поп и ловил рыбу.

— Да почему же он именно здесь жил? — спросил я снова.

— Да потому, видите ли, [что] нехристи тогда много было, ну он и боялся жить в село-то, а коли ежели понадобится служить обедню али там требу какую справить, так он сейчас в лодку — и в село, а потом опять сюда. Так, говорят, и маялся, бедняга.

Отсюда до Леушинского оставалось 3 версты. Солнце близилось к закату. Вечер был тихий. В воздухе плавали марева, обещая завтра хорошую погоду. Конда, пригретая теплыми лучами солнца, тихо нежилась в своих берегах; она почти прямой линией ушла отсюда на северо-запад, а мы неподалеку от «попа» въехали в устье Аха — проточки, над которой расположилось Леушинское и которая соединяет громадное озеро Туман с речкой Кондой. По крутому глинистому взвозу мы поднялись в Леушинское неподалеку от деревянной церкви, блестевшей на солнце белизною своих стен и яркою медью крестов. Я поднялся и остановился у обрыва. Чудная картина представилась моим глазам: передо мною на севере — необозримый луг, окаймленный вдали чуть заметными рощами, расплывшимися в темные пятна. Посредине луга серебряной лентой извивается Конда, вправо, за «попом», — оставленный нами мыс, который кажется отсюда черной громадой, влево в маревах теплого вечера блестит своей зеркальной поверхностью Туман, окаймленный на западе темной полоской урмана. После долгого, скучного пути я почувствовал в тиши этого простора прилив радости какого-то не изведанного еще счастья. Я стоял как очарованный и все смотрел на чудную картину девственной природы, а теплое солнце, погружаясь за синевой отдаленных урманов, посылало последние ласковые лучи свои. Скоро все село погрузилось в сон, пошел и я на свою квартиру.

В следующий день я познакомился с местным «купцом» Андреевым. Андреев — рослый, плечистый детина лет 37; полное лицо его с серыми глазами и небольшой окладистой бородкой симпатично и добродушно; веселого нрава, словоохотливый и общительный, Андреев был, что называется, «душа-человек». Восьмилетним мальчуганом он приехал сюда с отцом из Тобольска и здесь вырос. Живя здесь почти безвыездно и постоянно вращаясь по своим торговым делам среди вогул, Андреев прекрасно знал вогульский язык и вообще всю подноготную их жизни. Кто как не он мог поделиться со мною разными сведениями из жизни вогул? Через полчаса мы уже разговаривали, как старые знакомые.

— Нет, я вам положительно скажу, — урезонивал меня Андреев, — что здесь можно заниматься хлебопашеством, да еще как! Ну только, конечно, не вогулам, не сродни они к этому, а вот нашему брату — русским. Вы посмотрите, что за увалы, — и он показал мне из окна на полдень, где за опушкой хвойного леса, обрамляющего обрыв р. Павы, тянулись засеянные поля; на отлогом косогоре к западу тоже обширная площадь полей, за которой виднелся и тот маленький чапыжничек, о котором мне говорил Григорий Иванович. — Только вот беда, — продолжал мой новый знакомый, — что русские-то здесь тоже не очень-то охочи до землицы. Иной разживется 50 руб [лями], накупит на них разной ерунды — и пошел торговать и морочить вогул, на легкой, значит, ваканции.

— Вы сами-то много засеваете? — спросил я Андреева.

— Нет, немного. Десятин около б, да мне, впрочем, и нельзя больше, потому, видите, — указал он мне на толпившуюся у дверей детвору, — все мал-мала меньше, а работников не держу по той причине, что хороший сюда в такую даль не поедет, а худого мне и даром не надо. Так я уж, знаете, все сам: и пашу, и торгую, хоть разорвись. Нет, хлебопашество по здешнему месту шибко хорошее дело, лучше всякой торговли. Вон у меня на что Анисья (он указал на свою красивую жену, зардевшуюся его словах), и та сколотила только одним огородом более 1000 руб [лей]. Что огород? Плевое дело.

— Как же это так? — спросил я.

— Да очень просто. Вы уж, верно, слыхали, а то, может, и сами видали, что вогулы, кроме картофеля, и то самой малости, ничего в огородах не сеют, а вот как придет зима да случится в ту пору плохой промысел рыбы, вогулки сейчас к Анисье: «Такая, сякая, матушка, выручи», — а у «матушки» полная яма картофелю, ну вот она и начинает его раздавать им в год под ягоды: по пудовке под пуд, а на деньги по 50 коп[еек] за пудовку. Я уж много раз ей говорил, что надо бы брать поменьше, да где уж сговоришь с бабой! – махнул он с притворным отчаянием рукою.

— А какова здесь земля под пашни?

— Положим, что земля не бог весть какая, не чернозем, например; супесь, однако же если удобрить ее хорошенько, то можно 3 хлеба подряд снять: нынче, например, посеять озимое, на будущий год сей ячмень, а после него — овес. Всякий хлеб доходит хорошо, на что горох, и тот чудесно родится.

— А пшеница?

— Пробовали сеять и пшеницу, да нет, та не уродит. Вот оно и жаль, что русские не охочи до пашни, — продолжал Андреев. — Ведь всего каких-нибудь человек 5-6 из них и занимаются по всей Конде, и то только так себе, легонько.

— А вогулы как?

— Занимаются и те. 2 в нашем месте, т. е. вот в Леушах, да в других соседних юртах, всего человек около 20 припахивают, однако на год своего хлеба не хватает.

— Много ли приблизительно десятин всего засеивается вогулами вместе с русскими?

— Да у нас ведь здесь не десятинами считают, а так, на полосы, — сказал Андреев.

— Ну, если прикинуть на десятины? — настаивал я.

— Позвольте… — задумался Андреев и стал считать по пальцам. — Иван 6 полос — 2 десятины, скажем, Павел — 2, Егор тоже 2, Антипка с братом, скажем, 3, в Запорских Савелий тоже — 3, ну там десятин всего, скажем, 10, да в Пашинских, да в Аминских, да в Сотниковских всего-навсего десятин 60, уж никак не более.

— Немного! — сказал я.

— Какое тут много, — подтвердил Андреев.

Мне очень хотелось порасспросить Андреева о тайном винокурении по Кондинской волости, о котором я слышал и которое меня интересовало, а потому сторонкой и осторожно я начал с ним об этом заговаривать. Хотя Андреев был бесконечно прост и откровенен нараспашку, однако же очень пытливо посмотрел мне прямо в глаза: нет ли, мол, тут какого крючка. Должно быть, не заметил и успокоился.

— Винокурение-то, вы говорите, — начал он, — оно, конечно, есть, да, вероятно, вы и сами слыхали про это, только так — самая малость, безделица.

— А сколько же по-вашему приблизительно выгоняют со всей волости?

— Ну, да уж никак, я думаю, не больше 100 ведер в год, ни за что не больше, потому, изволите ли видеть, что хлеб здесь не свой, а купленный, так из каких же им барышей его переводить-то? Если бы еще, например, для продаж, а то ведь больше для себя: по случаю как-нибудь больших праздников или так. Вогулы, вогулы, а ведь в них душа-то отчасти христианская, тоже порой намаются на промысле и хотят выпить, а взять вина решительно негде, особенно летом. Ну и «посидят», маленько винишка-то и выпьют — и опять за дело. Ведь нельзя же, опять, уж совсем без выпивки-то, — разглагольствовал Андреев, который, к слову сказать, сам был «выпить не дурак» и ко всем выпивающим относился очень сочувственно. — И было это винокурение, и будет, и никогда его не выкоренить, — безапелляционно добавил Андреев.

Скоро Андреев ушел от меня. Мы расстались с ним как добрые знакомые. В тот же день я случайно посетил церковно-приходскую школу, открытую здесь 2 года назад. Школа помещается в пятистенном здании на берегу Аха, рядом с церковью. Здание производит довольно хорошее впечатление как снаружи, так и внутри. При школе, в том же корпусе, имеется общежитие на 6 мальчиков, служащее вместе с тем и кухней. При школе большой огород, ежегодно засеиваемый картофелем для нужд общежития. В будущем предполагается увеличить здание вдвое. Учителем при школе молодой человек из остяков Самаровской волости. В разговоре со мной он жаловался на то, что родители рано весной, под разными предлогами, отнимают своих детей от школы, что вредно отзывается на успехах занятий, которые, по местным условиям, начинают только лишь с 1 ноября.

Ночь уже давно спустилась над землею, тихая прохлада веяла в растворенное окно моей комнаты; в селе выли и лаяли собаки. Я долго не мог уснуть: перед моим умственным взором вставали картины и образы виденного и слышанного во все время пути по р. Конде.