Вера Эдуардовна Медведева

Точная дата образования деревни пока не установлена.

Почему деревня имела такое название – неизвестно. Одна из версий такова. В своей книге «ЖИЗНЬ, КИНО» народный артист России, режиссер-постановщик фильмов Виталий Вячеславович Мельников описывает встречу с главным мужиком деревни, который рассказал, отчего так деревня называется. «У моего деда была привычка, к каждому слову он прибавлял «слушай-ка» — слуш-ка, парень, подмогни! Дед мой был известный в округе человек. Вот он уже помер, а место наше и по сей день зовется Слушка» — рассказывал мужик.

Деревня была небольшая, расположена на высоком берегу Иртыша в трёх километрах от п. Цингалы.

Материалы Государственного архива в г. Тобольске сообщают нам, что в «Списках населенных мест Тобольской губернии» за 1903г. д. Слушкина при р. Иртыш по территориальной принадлежности входила в Филинскую волость Тобольского уезда. По «Списку населенных мест Тобольской губернии» за 1868-1869гг. д.Слушкина по территориальной принадлежности входили в Тобольский округ. Наиболее раннее упоминание о д. Слушкиной в документах ГБУТО ГА в г. Тобольске, выявлено в архивном фонде и-154 «Тобольская казенная палата», в ревизских сказках о крестьянах Тобольского округа за 1812г.

В 1936 году была организована рыбацкая артель «Красный рыбак».

В Похозяйственной книге за 1936 год деревня насчитывала 26 хозяйств, в которых проживало 107 человек (54 мужского пола и 53 женского пола). Основным источником дохода являлось рыболовство.

Согласно Похозяйственным книгам 1936-44гг. в Слушке проживали Никуровы, Захаровы, Пуртовы, Тимофеевы. Большая часть населения носила фамилию – Никуровы.

В 1938 году на базе артели организовался колхоз «Имени 3-й Пятилетки». Часть жителей занималась рыбным промыслом, а остальные – животноводством и полеводством. Во время войны большая часть работы выпала на плечи женщин. Ловили рыбу, сеяли рожь, ячмень, пшеницу. В эти годы отмечается большая смертность детей.

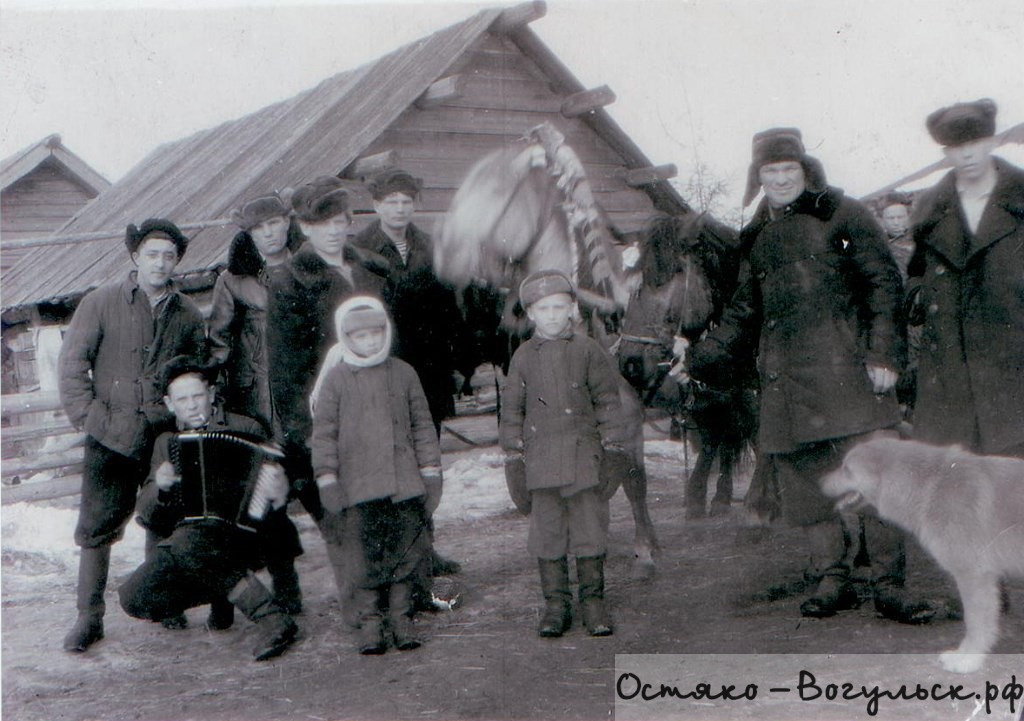

В 50-х годах, при укрупнении колхозов, Слушкинский вошел в состав Цингалинского колхоза «Путь к коммунизму». Рыбоучасток функционировал и подчинялся непосредственно Ханты-Мансийскому рыбокомбинату. Летом рыбу в комбинат доставляли на плашкоутах, а зимой – обозами. По воспоминаниям старожилов; существовало такое выражение: «ходил в ямщину». Обоз состоял из нескольких лошадей, запряженных в сани груженных рыбой. Один человек, ямщик, управлял шестью лошадьми. В зависимости от заданий, с обозом шли 2-3 ямщика и они состояли из 12-18 и более лошадей. Считалось, если правильно собраться в ямщину, то в пути будет сопутствовать удача: дороги не переметет, на постоялых дворах не будет много обозников, на комбинате рыбу примут быстро. Ямщик надевал специально сшитые широкие шаровары, собранные у щиколоток на резинку. Подпоясывался кушаком – он должен был быть обязательно из красного материала и длиной три метра. На ногах валенки, поверх которых надевал хантыйские стопоры, сшитые из оленьей шкуры. В сильные морозы на полушубок накидывался хантыйский гусь, сшитый из толстого сукна.

В деревне была малокомплектная школа, где в одной комнате одновременно занимались 4 класса. Ученики старших классов получали обучение в Цингалах. После войны заведующим работал Каскин Иван Николаевич. Вторым учителем была Змановская Тамара Александровна. В 1967 году школу закрыли из-за малого количества учеников.

В деревне работал магазин, был свой пекарь. В небольшом клубе показывали фильмы. Электроэнергию вырабатывала дизельная станция. Был пункт по приемке молока, функционировал медицинский пункт.

В 1966-67гг. рыбоучасток передали в совхоз «Цингалинский», а в 1970 году закрыли.

В 1975 году в деревне появился первый черно-белый телевизор.

После ликвидации рыбоучастка и закрытия школы люди стали уезжать. Последними выехала семья Могильниковых в октябре 1979 года.

Маленькая деревня с интересным названием – Слушка перестала существовать.