Альбина Глухих

Карандашовы, Мухины, Ершовы, Змановские, Соскины, Оленевы, Протопоповы, Шаламовы… Перечень фамилий можно продолжать, но любой старожил Ханты-Мансийска сразу скажет, что это изначально жители Самарова — исторической части югорской столицы. Именно Самарово, названное так в честь хантыйского князя Самара, погибшего в бою с казаками Ермака, дало начало городу.

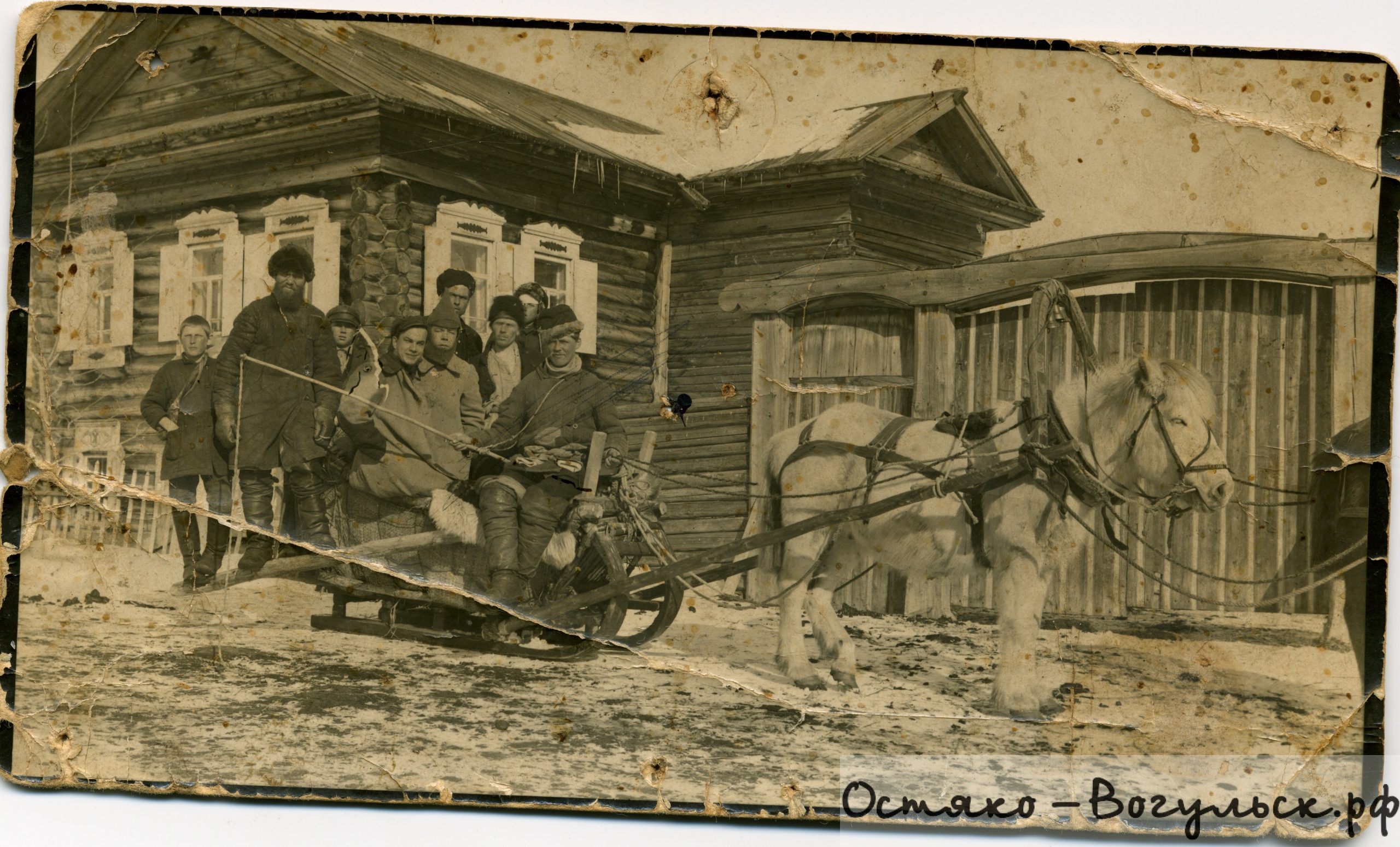

Остался ли здесь кто-то из казаков — не известно, но в феврале 1635 года по указу царя Михаила Федоровича было велено отобрать в поморских городах 50 ямщиков с женами и детьми для поселения на завоеванной земле под Самаровскими горами. «Прибрать велено… не из тягла, не из холопей, не из крепостных и не из воров», — так было написано в указе. Желающие нашлись, их снабдили транспортом (подводами), деньгами (по пять рублей на пай), и они отправились на Север. По документам 1667 года, в Самарове числились ямщики «Алешка да Коземка Мухины, Сенька да Юшко Лыткины, Гришка да Ивашка Скрыпуновы, Ларька Корепанов, Микитка да Якунька Шаламовы, Афонька Карандашов, Стенька Кайгародов, Ивашко Ершов, Пронька Скосырев…» Некоторые носители этих фамилий уехали из Ханты-Мансийска, но очень многие до сих пор проживают в городе.

На мой взгляд, рассказы старожилов о их предках, Самарове, где родились и выросли, не менее интересны и ценны, чем тексты старинных документов, воспоминания ученых, знатных и не очень путешественников, побывавших в Самарове. Кого только оно ни видело! Ссыльных протопопа Аввакума, князей Меншикова, Остермана и Долгоруких, декабристов и народовольцев, большевиков и меньшевиков, колчаковцев и красных партизан, раскулаченных крестьян и «врагов народа» — калмыков, немцев, финнов… Наше Самарово — зеркальное отражение государственных переворотов и потрясений. Они сохранились в памяти людей в виде преданий, но не больше чем на три-четыре поколения вглубь.

Сама самаровская, вначале я обращалась к бывшим соседям, одноклассникам, учителям, сослуживцам отца, потом мои поиски стали шире, уходя за пределы Ханты-Мансийска. Обнаружились потомки священников Вергуновых, купцов Соскиных и Кузнецовых, раскольников Ершовых, не считая ямщиков, охотников, рыбаков. Удивительно, но почти все старожильческие семьи между собой оказались в какой-либо степени родства. Я попыталась провести некоторые параллели: Корепановы — Ершовы — Захаровы, Кошкаровы — Карандашовы — Соскины — Оленевы, Мухины — Скрипуновы, Коневы — Корепановы… Это же сколько места потребуется, чтобы собрать родственное застолье! Попробую хотя бы коротко рассказать о некоторых самаровских родовых семьях.

КАРАНДАШОВЫ

Не совсем понятно происхождение фамилии: в допетровские времена россияне еще не умели делать карандаши. Потомки попытались выяснить эту странность. Оказывается, фамилия произошла не от слова «карандаш», а «каран-дух», «карандыш», т.е. карапуз, коротышка, и вообще в истории зафиксированы стрелецкий голова Иван Короткой, посадский Ивашко Коротыга… Может, и в самом деле Карандашовы происходят из стрелецкого рода, недаром старики называли предков ратниками, служивыми. В Самарове они ямщичили, рыбу ловили, скот держали, словом, вели крестьянскую жизнь.

В архивных документах нет-нет да и мелькнет фамилия Карандашовых, но, пожалуй, самая значительная относится к 1808 году. Тогда Самаровское волостное правление собирало деньги на строительство каменной Покровской церкви. Прихожане вносили от одного до 50 рублей, и только Иван Оленев и Петр Карандашов вложили по сто рублей. Огромные деньги по тем временам (усадьба из дома, амбара, стайки, сенника и огородного места продавалась за 72 рубля). И в советские времена Карандашовы тоже не бедствовали.

На Барабе до сих пор стоит дом Павла Карандашова, в котором он жил с десятью детьми и женой. Несмотря на свою многодетность, в двадцатые годы Павла чуть не выслали из Самарова как кулака. Заступился Иван Чукреев, участник гражданской войны на Обском Севере. Сложной оказалась судьба сына — Ивана Карандашова. Он ушел на фронт, оставив дома жену Софью с ребенком. Работала она в столовой. Однажды, когда принимала товар на пристани, кто-то утащил ящик спирта. Воров не нашли. Суд был скорым: Софья Георгиевна подлежит тюремному заключению на пять лет. Муж с фронта еще не вернулся, и сына отправили к бабушке Анне в деревню Каму Кондинского района. Иван Павлович демобилизовался в 1947 году и забрал Колю к себе, но когда жена возвратилась из заключения, семья Карандашовых распалась. Софья Георгиевна впоследствии вышла замуж за Дмитрия Георгиевича Дворникова и была с ним счастлива. Николай и дети от второго брака дружили. Николай Иванович руководил эксплуатационно-ремонтным участком леспромхоза (будущим «Хантымансийсклесом»). Род Карандашовых разросся, в нем есть учителя, медики, агроном Надежда Трофимовна Баянова, награжденная орденом, рабочие различных профессий.

ОЛЕНЕВЫ

Этот род состоял не только из ямщиков, но и охотников. В 1685 году ямские охотники Оленев, Змановский и Тимофеев купили у белогорских остяков (ханты) за десять рублей остров на Оби с рыбацкими и сенокосными угодьями. Известным человеком в роду Оленевых был Федор. В 1807 году его назначили волостным головой. Он занимался контролем за исполнением общественных повинностей самаровцев, сбором средств на содержание волостного правления.

Другой Оленев, Николай, стал вахтером при запасных (хлебных) магазинах на окраине Самарова. В его обязанности входил завоз хлебных припасов, контроль за их качественным хранением, распределением между жителями. Для Самаровского яма потребности в хлебе тогда составляли 20 тысяч пудов в год.

Оленевы были довольно грамотными людьми, интересовались политикой. Григорий Оленев, будучи рядовым в Первую мировую войну, принимал участие в братании с немецкими солдатами, попал в плен. Возвратившись в Самарово, большевистски настроенный, он принял сторону красных, был в одном партизанском отряде с Евдокией Ершовой. Он видел, как колчаковцы замучили пленных красноармейцев. Сам он прятался от колчаковцев на горе в стороне рыбного поселка.

Родственник красного партизана Константин Оленев в 1928 году создал в Самарове первое потребительское общество. Его жена Мария Прокопьевна тоже была из большого рода Оленевых. Анна Оленева вышла замуж за Льва Александровича Мануйлова, назначенного в 1942 году начальником Самаровской пристани, дворянина по происхождению, окончившего Московский университет. Как этот высокообразованный человек избежал советских репрессий — не известно, но до самой смерти он работал в системе речного пароходства, совнаркоме.

ЕРШОВЫ — КОРЕПАНОВЫ

Самарово славилось религиозностью. Первопоселенцы сразу же построили небольшую церковь, но не все люди ее посещали. Староверы отрицали никоновскую реформу в христианском вероисповедании (их еще называли раскольниками, двоеданами, богомолами) и предпочитали молиться дома. Ершовы были из староверов, читали Псалтырь и Евангелие на старославянском языке, не курили, спиртное не употребляли. Как и Григорий Оленев, его земляк Порфирий Ершов попал к немцам в плен. Домой вернулся в 1920 году, стал работать почтальоном. С приходом колчаковского отряда ему, как и другим мужикам, сочувствующим советской власти, пришлось скрываться в Полуденной горе. Белый офицер Архаров разыскивал семью командира отряда партизан Платона Лопарева. Среди жителей села не нашлось предателя, хотя люди знали, что Лопаревых скрывает семья Зеленских, родственников Ершовых.

Сестра Порфирия Евдокия Михайловна юной девушкой вступила в отряд красных партизан, там стала коммунисткой, дошла до Ямала. Была она очень красивой, придерживалась старообрядческих правил — не пила и не курила. В отряде вышла замуж за командира Оборина, но он погиб в одном из боев. Разгромив колчаковцев, самаровские красноармейцы возвратились домой. Начиналась мирная жизнь. Евдокия вышла замуж за красноармейца, земляка, тоже из первопоселенцев, Ивана Чукреева. Супруги создали в Самарове коммуну, работали в партийно-советском аппарате.

В русско-германской войне погиб Василий, брат Порфирия, и он принял на себя заботу о семьях — его и двух сестер, Анны и Марины, потерявших мужей в 1920 году.

У Марины, по мужу Корепановой, на руках остались трое сыновей. Она сумела поднять их на ноги, дать образование. На коленях просила свекра Василия Корепанова отпустить старшего сына Варлама учиться в Тобольск. Продала орехи и на вырученные деньги отправила его в Тобольск, где он блестяще окончил учительскую семинарию. Однако стал не учителем, а кадровым военным. Возможно, на выбор профессии повлияло его участие в гражданской войне на Севере. Окончив академию имени Фрунзе, он служил в погранвойсках, преподавал в различных военных учебных заведениях, готовил офицерские кадры в годы Великой Отечественной войны. Варлам Тимофеевич Корепанов удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, награжден медалями. Когда его брат Степан погиб на фронте, материально помогал бабушке Марине воспитывать двух внучек, дать им образование. Младший Корепанов, Константин, окончил сельхозинститут и всю жизнь работал агрономом окружной опытной сельскохозяйственной станции.

«Новости Югры», 16 августа 2007 года