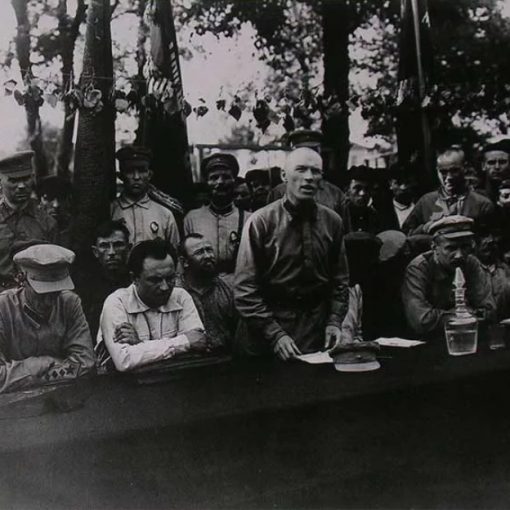

И. Худяков, бывший заведующий Аганским красным чумом

Год от года мы уходим все дальше от времен становления Советской власти на Севере, от тех дней, когда в глубинных пунктах районов создавались красные чумы — очаги культурной революции на Обском Севере.

Шаманы и кулаки в те далекие тридцатые годы оказывали яростное сопротивление мероприятиям Советской власти на Севере. Газета «Известия» в №242 от первого сентября 1932 года в отчете с совещания культпросветработников Севера писала: «О слабости разъяснительной работы среди населения Севера, повседневной воинствующей агитации, направленной против кулаков, шаманов и их тайных и явных пособников, говорило большинство ораторов, выступавших на совещании при Наркомпросе…

Делегат Сургутского района Остяко-Вогульского округа тов. Худяков, заведующий красным чумом, рассказал о своей работе. Чум — своеобразная изба-читальня, снабженная медикаментами, кино и радиоаппаратами, набором слесарных инструментов и… передвижной баней».

В этой статье мне хочется рассказать о первых шагах работы нашего красного чума, о трудностях, с которыми мы встречались.

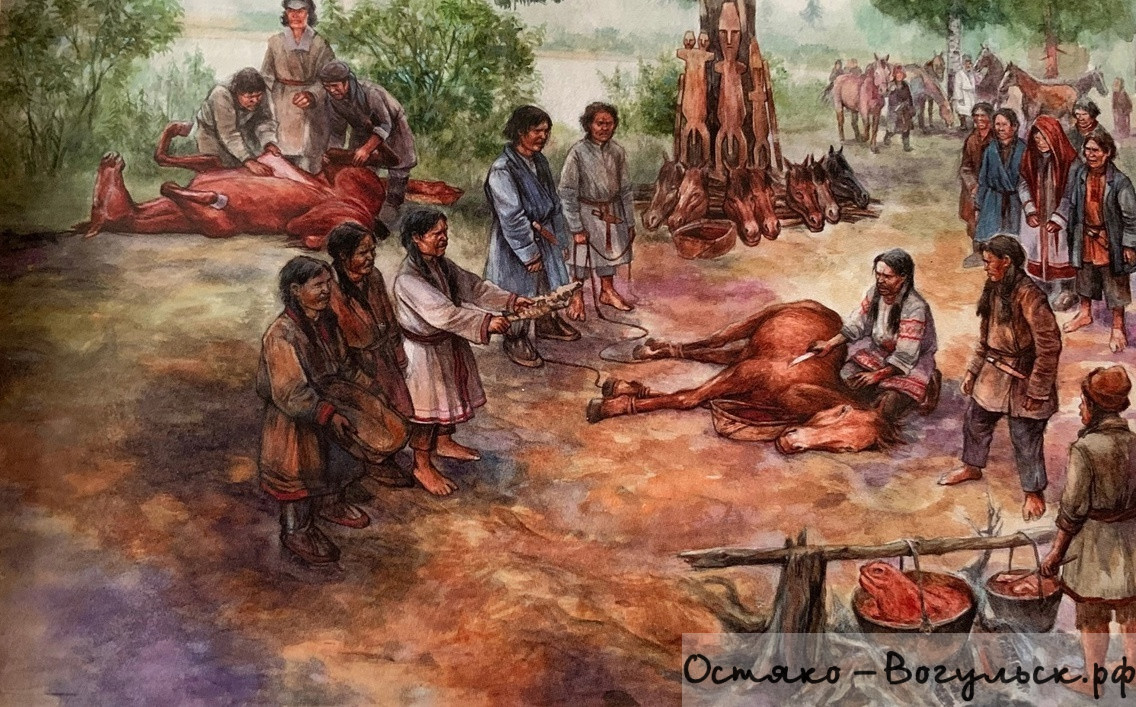

Поголовно неграмотные ненцы и ханты на Агане были под большим влиянием кулаков и шаманов. В то время богачи за калым в несколько десятков оленей покупали себе в жены девушек из бедняцких семей и беспощадно их эксплуатировали.

Аганский красный чум был создан в конце 1929 года Тобольским окружным отделом народного образования и был в подчинении окружного комитета Севера при президиуме окрисполкома. В ведении его в то время находились все районы нашего и Ямало-Ненецкого округов. Оснащение и оборудование красного чума состояло из кинопередвижки (немой), медпункта, слесарно-кузнечного инвентаря, теплой палатки, предметов охоты, рыбной ловли, литературы. Позднее была куплена большая крытая лодка-каюк.

В Сургут из Тобольска с частью оборудования красного чума я приехал в начале 1930 года. Кроме заведующего, в штате были предусмотрены массовик-переводчик, акушерка, слесарь-кузнец и киномеханик. До выезда в Аган нашему красному чуму руководством района было предложено провести разъяснительную работу среди ханты, живущих на Салыме. .

Прибыв в юрты Совкунины, мы увидели в жилищах невероятную грязь. Это так испугало акушерку Елену Венгерскую, что она отказалась работать в красном чуме и вернулась в Сургут. Пришлось мне выполнять работу не только заведующего, но и медицинского работника (я имел диплом ротного фельдшера). Был я и киномехаником. И кузнечно-слесарные работы пришлось взять на себя. Итак, я и переводчица-ненка, студентка Ленинградского института народов Севера Мария Айваседа, знающая хантыйскую разговорную речь, приступили к делу.

На место основной работы на Аган мы прибыли в июле 1931 года. Аган — глухой угол, и влияние кулаков и шаманов было исключительно сильным. Еще до нашего приезда, как мы потом узнали, шаманы пугали народ: «Нас будут лечить, учить и раскулачивать, не ходите в чум…».

Неделю пробыл наш красный чум в Интлетовых, но ни один ненец и ханты к нам не обратился ни с какой просьбой, хотя они ежедневно прибывали на эту факторию на лодках целыми семьями. Все шесть кинокартин просмотрели работники фактории. На наши приглашения смотреть кино жители тайги категорически отказывались, уклонялись от разговоров. Однако настойчивой Марии Айваседа все же удалось узнать от ханты Николая Покачева, что они боятся «ослепнуть от огня электролампочки, что у них может быть плохо с головой, что лопнет сердце от машины…»

Жизнь подсказала нам, что агитировать за Советскую власть надо наглядными примерами. Вскоре такой случай представился. На факторию прибыла семья ханты Степана Покачева. Лодка его была недалеко от нашей. Хозяин ушел на факторию, а жена развела огонь и начала кипятить чай. Мы подошли к ней. Носок у большого медного чайника отпаялся. Она затыкала отверстие тряпкой, но она обгорала. Чтобы напоить семью чаем, надо было кипятить чайник не менее пяти раз. Новый чайник хозяин в то время приобрести не мог: их не было в продаже.

Через переводчицу я сказал, что могу чайник «вылечить», припаять носок, и он будет, как новый. Хозяйка не верила в исцеление, но все же послала сына за мужем. Тот пришел. Через несколько минут носок к чайнику был прочно припаян. Я взялся за него, зачерпнул чайником воду в Агане и преподнес хозяйке. Изумленный хозяин начал предлагать мне плату и вино. Через переводчицу я объяснил Покачеву, что мы, посланцы Советской власти, обязаны помогать ханты и ненцам, а деньги брать за это не будем, мы получаем зарплату. Я тут же сказал, что лучшей благодарностью для нас будет, если ваша семья посмотрит наши живые картинки. Он согласился.

Через несколько минут я уже крутил «Кто — кого». Через переводчицу Покачев попросил повторить ее. На этот раз мы предложили им «Охоту на волков с окладом». Картина была им более понятной, и они восторженными криками на своем языке все время сопровождали ее.

Через день в красный чум ханты Алексей Покачев привез больную трехлетнюю дочь. Волосы на голове ее представляли сплошную коросту. По обычаям ханты волосы у детей нельзя было стричь. Я сказал, что девочку вылечу, но надо остричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только на завтра, получив разрешение, привели девочку на лечение. Через некоторое время больная стала поправляться. Это был удар по шаману, который не обещал ей жизни.

Так шаг за шагом красный чум нес в жизнь кочевого населения светлые лучи культурной революции. Вскоре к нам стали прибывать больные. Пачками привозили ненцы и ханты свои дробовики и берданы, чтобы «вылечить» их до начала охотничьего промысла. Жители тайги убедились, что Советская власть бескорыстно оказывает им большую помощь. В красный чум люди обращались по всем вопросам. Молодежь стала учиться. Маша Айваседа была добрым наставником ее.

За лечение людей, за «лечение» ружей, домашней посуды ненцы и ханты по всему Агану называли меня «Ванька-лекарь». Я горд тем, что в те трудные годы советизации Севера, в период классовой борьбы в тайге и в тундре мне удалось внести свою небольшую лепту труда в нужное дело.

С организацией нашего округа в декабре 1931 года был создан первый туземный Аганский сельсовет, работники красного чума посеяли добрые семена для его плодотворной работы.

«Ленинская правда», 30 октября 1965 года