С. Нартымов

Ослепительные вспышки разрывов снарядов врывались в иллюминаторы самолета, машину бросало. Резкий удар в борт самолета. Пламя полыхнуло по обшивке, повалил удушливый дым. Машина, как раненая птица, рванулась ввысь. В глазах замельтешило множество разноцветных светлячков. Закружило, захороводило. И все.

…Нет, не все. Тугая холодная струя воздуха ударила в обожженное лицо, сбила пламя с одежды. Динамический удар автоматически раскрывшегося парашюта на миг вернул сознание. Почувствовала, что сорвался с ноги правый сапог. И… снова потеряла сознание.

Только что проклюнувшиеся на свет молоденькие сосенки мягко согнулись и спряталась под белым шелковистым покрывалом…

Удмуртскую землю щедро грело августовское солнце. Стороной, погромыхивая, прошла темно-синяя тучка. Колосились хлеба на полях. Белыми, фиолетовыми огоньками запестрели в огородах кусты картошки, яркими букетами вспыхнули маки, закачали черно-желтыми головками подсолнухи. Одаряла природа человека лаской, плодами. Радоваться бы…

Но в доме Камаевых в городе Глазове в этот ласковый, солнечный день установилась, и, видимо, надолго, неласковая, хмурая тишина. Она вошла в когда-то многолюдный, расцвеченный молодыми улыбками дом вместе с девушкой почтальоном. Вошла, как и полагается беде, неприметно, бочком, положив на стол серый казенный пакет. И так же бочком, незаметно выскользнула в сени. Там уж молоденькая почтальонша дала волю своим чувствам. Тяжкий стон вырвался из ее груди, жаркие слезы хлынули из голубых, как васильки, глаз. Это была шестая по счету страшная весть, которую она приносила в этот некогда веселый, никогда не унывающий дом.

Трясущимися руками Василий Иванович Камаев открыл конверт. Достать плотный небольшой листок бумаги не хватило сил. В изнеможении опустился старый коммунист, бывалый лихой конник, бесстрашный двадцатипятитысячник на диван, застонавший жалобно под его грузным телом.

…Солнце медленно поднималось над молодой сосновой рощей. Проверещала белка, засвистел дрозд, раздались постукивания дятла, запели на все голоса птички. Начинался обычный рабочий день лесных обитателей.

Белое шелковистое покрывало парашюта так же прикрывало молоденькие сосеночки.

Сознание возвращалось медленно. Вот Юлия видит себя среди выпускников Ижевского медицинского института. Июль 1942 года. Немцы рвутся к Волге. Не до белых длинных платьев, не до веселья его выпускникам. Она видит себя среди подруг и друзей, одетых в форму командиров Советской Армии, которым завтра предстоит идти на фронт.

…И снова тяжелое забытье. Теперь уж где-то далеко, далеко в подсознании проплывает огромный зал московского кинотеатра «Ударник». Стайка девчат окружает Юлию. Жмутся девчонки друг к другу, переживая происходящее на экране. Кинофильм «Она защищает Родину» уносит их на поля жестокой войны. И не догадываются девчонки, что скоро на борту транспортных самолетов они полетят в это адово пекло.

…Она пришла в себя окончательно от лающих немецких голосов, визга овчарок. Неимоверная боль стягивала тело. Открыла карабин парашюта, освободилась от него. Руки сквозь пелену обожженного лица представлялись сплошным кроваво-багровым пятном. Медленно подняла их и провела по голове. Жестокая боль бросила ее в беспамятство.

Услышав крик боли и отчаяния, немецкие солдаты, удерживая на поводке овчарок, устремились в рощу. Заметив белое пятно парашюта, враги поставили на боевой взвод автоматы, крадучись стали подбираться к чему. За поимку советского парашютиста им обещали награды, деньги, отпуск в родной Фатерланд.

В полубессознательном состоянии девушку захватили фашисты. Тщательно осмотрели карманы, документов не обнаружили (комсомольский билет, личное удостоверение врача III ранга Юлия Камаева сдала перед вылетом в партизанский отряд).

Враги бесцеремонно рванули и подняли на ноги полуживую девушку. Лицо ее отекло, глаза заплыли. Пленницу привязали к седлу и волоком поволокли. Оно падала, сжав зубы от страшной боли, снова поднималась и снова подала, а враги хохотали, глумились над беззащитной жертвой. Ее подтащили к двуколке и швырнули в нее. К вечеру привезли в какое-то село и бросили в подвал. От удара о каменный пол она снова потеряла сознание.

— В сознание я пришла, — рассказывает Юлия Васильевна, — от свежего воздуха. Лежала на столе. На ноги и руки навалились люди. На лицо посыпали какой-то порошок, вызвавший страшную боль. Как стало известно потом, немецкий врач Крюгер испытывал новый способ лечения ожогов.

Образовавшуюся корку отдирали пинцетом. Это было поистине изощренное издевательство садистов двадцатого века.

Обезображенное лицо девушки густо облепили мухи. Обожженные руки, подвергнутые такому же способу лечения, не в состоянии были отогнать их. Это была пытка по последним гестаповским рецептам.

Под вечер в комнату, где помещалась девушка, зашли два немецких солдата. Они приказали ей собираться в путь. А что было собирать человеку, который уже несколько раз перешагнул черту смерти.

— И среди немецких солдат, одураченных гитлеровской пропагандой, — говорит Юлия Васильевна, — были хорошие люди. Эсэсовский офицер, постукивая хлыстом о лакированный сапог, брезгливо взглянул на меня.

Солдаты, делая вид, что усердно выполняют приказ начальства, на самом деле очень бережно вели меня. Подсаживая в машину, один из них прошептал мне на ухо: «Ну, а теперь, дивчина, будь настороже. Главные испытания впереди».

Девушку доставила в одиночную камеру изолятора, расположенного неподалеку от Смоленска. На другой день привели на допрос. Пытались выяснить, с какой целью советское командование забрасывало нас в тыл. Отвечала: «Я врач. Перебрасывали из одной воинской части в другую. В какую? Мне неизвестно. Солдат выполняет то, что ему приказано».

Вызовы на допросы продолжались по нескольку раз в сутки. Со своими встречаться не давали. Перевязки делали немецкие санитары. Одиночка изолятора выходила окном на улицу, кованая решетка закрывала его. Но и за переплетами было видно, как хорошо на воле. Юлия подтянулась на руках, заглядывая на улицу, громко запела свою любимую «Катюшу».

В изолятор ворвался гестаповец, с силой оторвал ее от окна и швырнул на пол. Поднявшись, с перекошенным от боли и ненависти лицом, страшным от ожогов, она гордо посмотрела на фашиста и плюнула ему в лицо.

Ничего не добившись от стойкой и упорной дивчины, гестаповцы ничью переправили ее в Каунас. По ночному городу впереди нее шагал высокий, широкоплечий фашист-офицер, а сзади сопровождали автоматчики. Привели в Каунасскую тюрьму, заперли в одиночную камеру, по которой шли толстые канализационные трубы, источавшие вонь. Девушка объявила голодовку.

О том, что ночью доставили офицера-врача, узнала вся тюрьма. Узники узнали о том, что девушка в знак протеста против нечеловеческого обращения с ней голодает. В знак солидарности заключенные отказалась принимать пищу, Сломить волю упрямой советской патриотки врагам оказалось не под силу. Они были вынуждены ее перевести в камеру, где сидели литовские женщины Мария Ругажене, преданная своим мужем за помощь раненому красноармейцу, Татьяна Ивановайте — за печатание антифашистских подпольных листовок.

Фашисты решили применить другой способ, чтобы сломить упорство девушки. Ей перестали оказывать медицинскую помощь. Литовские врачи-националисты цинично заявили: «Русская? Пусть подыхает!»

Вновь от возмущения всколыхнулась тюрьма. Враги почувствовали интернациональную сплоченность ее узников. Люди разных политических убеждений, разных национальностей, почти из всех стран оккупированной, затоптанной и заплеванной фашистами Европы стали на защиту советского врача.

…Немецкий концентрационный лагерь в Литве «Правинишки». Сколько таких лагерей понастроили гитлеровцы по всей Европе. За колючей проволокой, через которую был пропущен ток высокого напряжения, в холодных бараках-коробках враги думали сломить волю миллионов людей, сделать их послушным рабочим скотом. А тех, кто не признавал «нового порядка», уничтожали.

Юлия знала, что ее направили сюда на верную смерть. Но она также знала, что не одинока, что в лагере есть коммунисты, которые воодушевляют людей, поддерживают их стойкость и веру в освобождение, в счастливое будущее. Одним из них оказался литовский коммунист Ионас Пепалис — инженер-энергетик.

— Уже позднее, — вспоминает Юлия Васильевна, — я убедилась, что между тем высоким немецким солдатом, подсаживавшим меня в грузовик, предупредившим о дальнейшей опасности, и этим суровым, немногословным литовцем была связь. Лагерь охранялся власовцами, литовскими и польскими националистами. Но среди охраны были верные люди, которые готовы были уйти в партизаны.

Начальство лагеря заставило работать Юлию в лагерном лазарете. Врачом лазарета был польский врач Блашик. Он пользовался доверием начальства и мог свободно ходить за зону. Здесь же работала в канцелярии Елена Раковская из Польши, бывшая переводчица в немецком штабе, попавшая в немилость к своему шефу. В лагере сидел ее жених — польский офицер, сын крупного польского землевладельца.

Охрана держала поляка ночью в яме, а днем заставляла делать бессмысленную работу: с одного конца плаца перетаскивать на другой кирпичи и аккуратно укладывать их. И так изо дня в день.

— Насколько этот узник, польский панич, был отравлен национализмом и ненавистью, — рассказывала Юлия, — я воочию убедилась на следующем эпизоде. Он тяжело заболел. Елена Раковская обратилась ко мне: «Пани Юли, сделайте что-нибудь. Надо найти способ передать ему лекарство». При лазарете санитаром был двенадцатилетний Юзек. Его мать и отца антифашиста расстреляли гитлеровцы.

Мы с Юзеком выбрали момент, когда охрана завернула за угол, и незаметно передали лекарство паничу. Он молча принял его, молча поблагодарил глазами. Но когда его привели на перевязку в лазарет, и мы остались наедине, высокомерно заявил: «Здесь мы связаны одной веревочкой, несем общий крест, пани Юли, но запомните, что стоит мне оказаться на свободе, не раздумывая, выпущу всю обойму в пшеклентых большевиков».

Подпольная организация концентрационного лагеря исподволь готовила побег большой группы советских военнопленных, установила связь с литовскими партизанами, которые по первому сигналу готовы были прийти на помощь. Активное участие в подготовке побега принимала Юлия Камаева.

…Еще не занималась утренняя заря июльского дня, когда при помощи коммунистов были обезврежены и бесшумно сняты часовые националисты. Цепочка людей нырнула в проход, проделанный в колючей проволоке, и скрылась в лесу, где ее поджидали партизанские заслоны. Так Юлия Камаева оказалась в партизанском отряде, комиссаром которого был литовский поэт Эдуардас Межелайтис.

На другой день после побега советские войска начали штурм столицы Литвы — Каунаса. Доносился мощный гул орудийных залпов, взрывов бомб. Партизанскому отряду было приказано: «Перекрыть дороги отступавшим войскам». Не знала Юлия, что в тот момент, когда она готовила партизанский госпиталь к приему раненых, ее младший брат—офицер поднимал знамя над освобожденным Каунасом.

…Гнетущая тишина того августовского дня 1943 года не покидала дом Камаевых. На Юлию пришла еще одна похоронная. Очевидно, слишком добросовестный штабной писарь переусердствовал и выписал вторую. Ее принесла пожилая женщина, почтальон. Принесла в тот день, когда Юлия с друзьями совершила побег из концентрационного лагеря. Та, молоденькая, ушла на фронт мстить фашистам за горе и боль, причиненные родному народу.

Усердный штабной писарь, пославший вторую похоронную на Юлию, не ведая сам того, влил в семью Камаевых бодрящую струю.

Василий Иванович Камаев, прошедший всю гражданскую войну, по собственному опыту знал, что как снаряд дважды не попадает в одну воронку, так и человек не может дважды умереть. Старый коммунист начал активные розыски дочери. Наконец, органы госбезопасности сообщай, что его дочь проходит государственную проверку. Помолодели отец с матерью. Они твердо верили в своих детей, в их честность и неподкупность. С малых лет воспитывали они у них любовь к социалистической Отчизне, к коммунистическим идеалам.

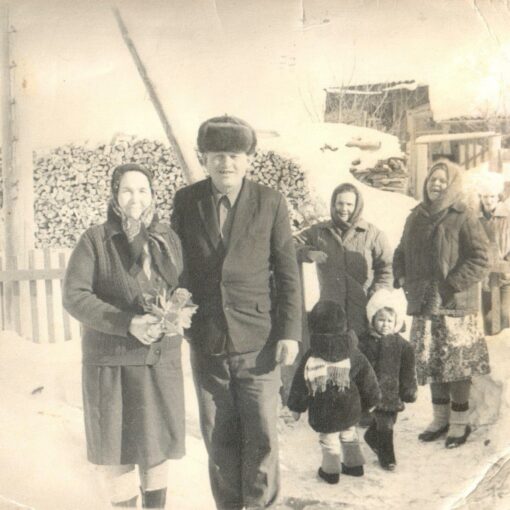

…Будет весел родительский дом. Таким стал дом Камаевых с возвращением в него Юлии и младшего брата. На чело отца, матери, сестры, младшего брата набегала грусть о тех пяти старших, что не вернулись с войны. Молодые веселые парни смотрели на них с портретов и как бы говорили: «Не грустите, родные. Мы сделали все, чтобы в каждом советском доме не было горя. Мы рады за вас, наши дорогие. Только, пожалуйста, помните о нас, не забывайте нас, пожалуйста!»

…Высокие стройные сосны с литыми бронзовыми стволами тянут развесистые шапки в сияющее бирюзой небо. С любовью смотрит на них Юлия Васильевна. Это они, тогда молоденькие, появившиеся на свет приняли ее в свое мягкое ложе. И деревья, кажется, тоже улыбаются ей, приветствуют, помахивая развесистыми шишкастыми лапами.

Жизнь победила смерть! Так было всегда! И так будет!

ОТ АВТОРА: Юлия Васильевна Камаева, участница Великой Отечественной войны, работает врачом Сергинской участковой больницы Октябрьского района.

«Ленинская правда», 6 мая 1975 года