Леонид Кориков-Михайлов

Одно время я жил в вогульском селе Сортынья-пауле, на реке Северной Сосьве. Это небольшое село занимает красивую местность, чем вообще отличаются все села Березовского округа. Увал, окруженный с трех сторон хвойным лесом и разделенный на две части небольшим оврагом, с юртами вогулов, домами русских жителей и со старой деревянной церковью, весело смотрится в зеркальную поверхность у ног его протекающей Сосьвы, а эта тихая широкая река длинным плесом уходит на юг и там теряется за густой стеной дремучей тайги.

Здесь у меня был большой приятель вогул Василий Гоголев. Он вечно пропадал то в лесу, то на болотах и никогда не приходил домой без добычи; счастье особенно ему везло, везло, вероятно, потому, что он каждый раз, как приходил с охоты, хотя одну утку или тетерю обязательно нес в лес, что густой стеной стоит за его лачугой. Там, я знаю, у него была своя торная тропинка, она глубоко уходила в лес то через болота, то через ручьи и всегда неизменно оканчивалась около одного старого кедра, в дупле которого у него хранится шайтанчик в бесчисленных меховых шапках, цветных тряпичках, с большими из солдатских ярко выпещренных медных пуговиц глазами и даже с кокардою на голове. Его длинный острый нос, впалые скуластые щеки и блестящие глаза производили то впечатление, по которому хорошие медики сразу констатируют чахотку в последнем градусе. Но, я ручаюсь своей головой, этот маленький шайтанчик не имеет понятия о чахотке и не страдает ею, но напротив находится в самом вожделенном здравии с того самого момента, как он родился из-под топора Василия, — это доказывает его объемистая туша с красным шелковым шарфом на шее.

Этот шайтанчик был очень, даже очень дружен с моим приятелем, что последнему, впрочем, не мешало время от времени, особенно под пьяную руку, поколачивать своего пената и, между прочим, быть первым посетителем церкви и, если не первым, то и не последним охотником в селе за всякого рода дичью, в том числе, понятно, и скромными дочерьми своих собратий.

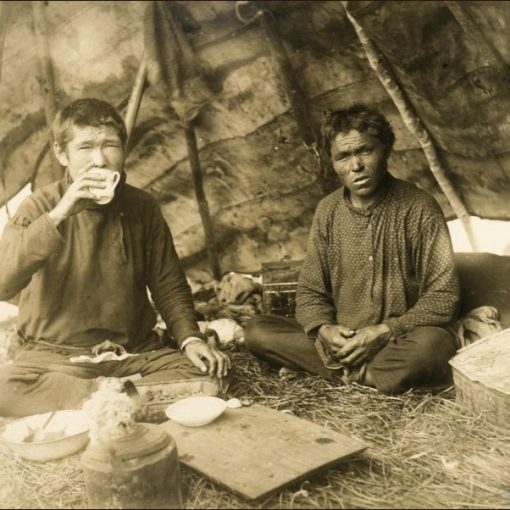

В селе Василия уважали все, мужчины уважали его за силу и ловкость, а женщины — за красоту. Он действительно был красив, но красив по-своему, по-вогульски. Высокий, в плечах чуть не косая сажень, с громадною охапкою темно-русых волос, двумя длинными толстыми косами, обвитыми красным шнурком. С его карих глаз, чувственных губ никогда не сходила улыбка, чарующая диких дочерей севера. Нередко приходилось бедному Василию ходить с синяками то от какого-нибудь “боярина Орши”, то от двух-трех ревнивых молодцов, попавших из-за угла. Василий не стыдился этого, напротив, он гордился ими, и синяки еще более возвышали его в глазах его поклонниц.

Вся беда Василия была — водка; все, что он приобретал охотою в течение долгого времени, пропивалось им в один день; был даже случай, что он пропил свою юрту, доставшуюся ему в наследство от отца. Пропил, выкупил, снова пропил и потом уже переселился к сестре своей матери, женился на ней и теперь снова владеет наследственной юртой, так как жена его два года тому назад умерла от родов, не дав ему дитя.

Василию нет еще тридцати лет, и он думает снова жениться, но на его беду отец невесты просит за нее большой калым. Василий уже не раз воровал свою “Аырысь”, но у отца есть “зарука” в виде “потрусь” (волостной писарь), который ровным счетом пять раз вмешивался в роман Василия, и горе-охотнику все пять раз пришлось трубить в каталажке, а до конца, когда он выплатит калым, еще далеко, но страдания влюбленных отчасти сокращаются тем, что злой отец позволяет ему изредка проводить со своей возлюбленной даже целые недели, с тем, однако, условием, чтобы Василий во всех тяжелых работах заменял его. Старик говорит по этому поводу, что Тором велит снисходить к слабости человека.

Вот точная копия жизни моего приятеля и его самого. С ним-то мне и пришлось провести одну майскую ночь на охоте перевесом…

Воздух тихого майского вечера наполнен ароматом хвои и пробивающейся зелени. На зеркальной поверхности воды плавают утки, наполняя окрестность веселым говором; большие белые чайки — “халеи” — с тоскливым, жалобным криком носятся над рекой. Реки еще не совсем очистились ото льда, небольшие льдинки сталкиваются друг с другом, звенят, рассыпаются на мелкие иглы и уносятся дальше водой. Солнце низко стоит над горизонтом, окрашивая небосклон в пурпуровый цвет. Небольшие перистые облака быстро плывут к западу, словно стараются нагнать угасающее светило; с северо-востока поднимается небольшая тучка и скоро-скоро несется вслед перистым облакам, за ней всплывает другая, третья, они соединяются, как бы на ратный бой, и уже получается большая туча, бросающая мрачную тень на стальную поверхность воды.

Наша долбленая вогульская лодка быстро скользит вверх по реке, искусно управляемая веслом Василия, оставляя позади себя большие расплывающиеся круги. Вдали речного плеса на темно-зеленом фоне леса просвечивают просеки перевесов. Мы направляемся к ним. Вот показалась небольшая протока; Василий повернул в нее лодку, и бесшумно пристал к высокому обрывистому берегу, поросшему густым хвойным лесом и почти сплошь заваленному плавником.

Мы поднимаемся на обрыв. Перед нами длинная широкая просека, по сторонам ее тянется высокой мрачной стеной лес с величаво возвышающимися острыми вершками елей и курчавыми головами сосен. Тут, над самым обрывом, стоит по одной длинной жерди. С их вершин через блоки спускаются длинные тонкие бечевки, проходят к одной стене просеки и скрываются в густом кусту черемухи. К их свободным концам привязана громадная рыболовная сеть, растянутая поперек просеки. Эти высокие зеленые стены и широкая аллея открывают прелестный вид с одной стороны на большое озеро с берегами, поросшими мелким кустарником и камышом. А за озером широким зеленым ковром расстилается громадный простор тундры, заканчивающийся где-то далеко у горизонта чуть видимой опушкой леса. С другой стороны просеки — вид на протоку, по которой мы только что приехали, с крутым песчаным противоположным берегом и уходящими вдаль лесистыми холмами, освещенными догорающей зарей. Мы отправляемся в караулку, приютившуюся под кустом черемухи, и садимся на зеленую хвою.

Ночь медленно окутывает своим мягким, бархатным покровом полную жизни природу; говор уток на озере, чиликанье птичек, пронзительный крик морской сорочки звонко разносятся по лесу и замирают далеко-далеко, чтобы затем снова приблизиться, слиться с новым эхом и опять улететь в безбрежную даль. Становится темней.

Василий быстро поднимает веревочками сеть к самым вершкам жердей, загородив ею всю просеку громадным прозрачным занавесом…

Наступила теплая молчаливая северная ночь, все погрузилось в минутный сон. На озере не слышно более веселого говора, где-то в лесу чиликнула птичка и замокла, даже мы с Василием ничем не нарушаем гробовой тишины. Его голова то и дело поворачивается от озера к протоке и обратно, он весь превратился в зрение и слух, я слышу даже усиленное биение его сердца…

Вдруг безмолвие ночи нарушает громкий плеск воды, звучно раздавшийся по лесу — то с озера поднялся табун уток и несется к протоке. Василий замер, его рука потянулась к веревке… Утки уже близко. Одно мгновение — и вся стая ударяется в сеть, вытягивает ее, падает, запутавшись в ней, бьется; воздух оглашается жалобным криком, ему отвечают с озера, как бы посылая последний привет, а затем все смолкает, только слышится потрескиванье и похрустыванье. То Василий вынимает свою добычу из сети, ломает уткам спинки, кусает головки, вытягивает тонкие шейки, пока не порвет связки позвонков и завертывает головки под крылья. Через несколько минут вся стая передушена, сеть снова натянута, и мы снова сидим в караулке…

Где-то крикнул гусь и, словно по сигналу, проснулось все пернатое царство, воздух снова наполнился бесконечным говором птиц. С озера снова показался косяк уток — снова визжит блок, в сети снова трепещутся утки, опять отвратительная сцена.

Солнце багряным заревом окрасило восток, позолотило верхушки деревьев, и мой приятель кончил свою охоту. Он весел, рад, у него сотни загубленных птиц, целый мешок их он высыпает в лодку, в ней показалась кровь, она еще дымится…

Солнце все выше и выше поднимается над землей, оживляя проснувшуюся природу. Голодные чайки тоскливо носятся над водой, как бы провожая в могилу своих друзей, с криком отлетают в сторону. С шумом проносится косяк уток, надрывается жалобным криком куличок. Тишина реки, вид спящего вдали села, скользящие то здесь, то там лодки как-то совсем не говорят о прошедшей майской прелестной ночи, в которую злой человек загубил своим страшным изобретением столько красивой, безвинной, милой птицы.

В тот день мой приятель снес в заветный лес уже не одну, а целый десяток уток, и я видел, как он поздно вечером возвращался в свою юрту, мурлыкая про себя заунывную песню про любимую “Аырысь”.

(Сиб. торг. газ. — 1898 — № 189).

К печати подготовил Валерий Белобородов