Валентина Патранова

Первые годы образования округа… Листая архивные документы, видишь, как нелегко приходилось предшественникам нынешней власти. На фоне строительства новой жизни, когда увеличивалось количество школ, клубов, здравпунктов, приходилось вести острую политическую борьбу: искать классовых врагов и нейтрализовать их. А классовыми врагами в ту пору были так называемые кулаки, шаманы, а еще чуждые элементы — бывшие торговцы, полицейские стражники, священники.

Как же власть решала обе эти задачи? Можно сказать, с переменным успехом. Лучше получалось выявлять «классовых врагов», о чем речь пойдет ниже, а вот строить новую жизнь в таежном крае, при полном отсутствии дорог и средств связи, нехватке финансовых средств было очень трудно.

ВМЕСТО ЧУМА — ПЯТИСТЕННАЯ ИЗБА

В Государственном архиве Югры хранится документ, озаглавленный «Мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского, культурного обслуживания населения Остяко-Вогульского округа Уральской области». Где именно были составлены мероприятия — то ли в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийск), то ли в Свердловске (столица Уральской области) — неясно. Зато ясно другое: авторы были уверены, что «изменение бытовых условий при чрезвычайно культурной отсталости туземного населения встретит сопротивление со стороны классовых врагов и их агентуры».

Как же областные и окружные чиновники собирались изменить быт коренных северян? Отвергнув вековые традиции, они вписали в «мероприятия» такой пункт: «Признать необходимым замену в первую очередь туземных юрт наиболее подходящей к северным условиям пятистенной избой с холодными сенями и надворными постройками (амбар, скотный двор, собачник, огород)».

Был даже составлен проект такого дома. Можно не сомневаться, что его «архитекторы» жили в Свердловске, а о том, что именно нужно коренному северянину, спрашивали не у него. Сами решали. Только непонятно: каких животных они предлагали держать на скотном дворе? Уж не оленей ли, хозяева которых вообще-то предпочитали кочевать по тундре?

Также в перечне «мероприятий» в главе «Здравоохранение» записали, что разъездные медицинские отряды должны «не менее одного раза в месяц посещать каждую тузюрту, проводя санитарную и лечебно-профилактическую работу». Даже в современных условиях это нереально, а тогда?

Как тут не вспомнить поговорку, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Вырвать таежного человека из привычной среды обитания и поместить его в пятистенную избу — это был советский эксперимент, затеянный теми, кто мало что знал об особенностях жизни аборигенного населения.

Таких типовых домов в 1932 году собирались построить тысячу. Кроме домов, в том же году должны были появиться 100 общежитий, 20 общественных столовых, 50 бань, прачечных и дезинфекционных камер. Планов громадье — эта «болезнь» охватила не только столицу; но и окраины страны. И в 1933 году таких объектов должно было быть построено еще больше. Но не построили.

ПАТРОНЫ ДЛЯ РУЖЕЙ, КОТОРЫХ НЕТ

Конечно, рациональное зерно в том, чтобы изменить быт коренного населения, было. Например, в соответствии с «мероприятиями» для обслуживания «разбросанного полукочевого и кочевого населения» собирались «направить в места кочевий учителей-пропагандистов для индивидуального и группового обучения». На них возлагалась еще одна миссия — вербовать учеников в интернаты.

В переменах нуждалась и организация местной торговли. Даже при существенном дефиците товаров все же часть их не находила сбыта. Например, в один из районов завезли «готовое платье для подростков» на 18 тысяч рублей и еще собирались поставить на 10 тысяч рублей. Зачем, если коренное население предпочитало свою одежду? Или другой пример: в Сургутский район доставили патроны для ружей новейших систем, а самих ружей не было и в помине. Для тех, какими владели местные охотники, эти патроны не подходили. А в Березово последним санным рейсом завезли термосы. Товар не нашел спроса, а на его доставку, как сказано в архивном документе, «израсходовали овес и тягловую силу (лошадей)». Зато остро не хватало «ситцев азиатских, сукна, колец, колокольчиков, ножей охотничьих, мыла, галантерейных товаров».

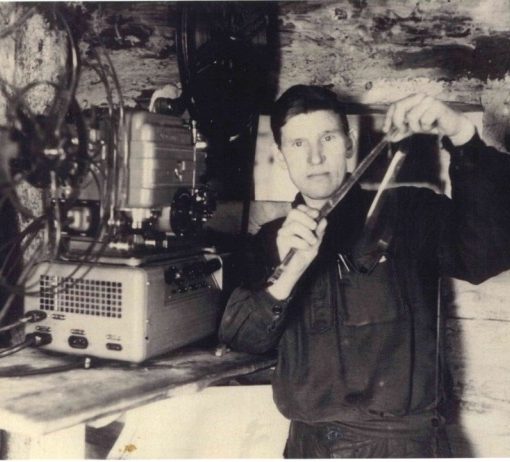

В начале 30-х годов окружная и областная власть возлагали большие надежды на организацию так называемых «красных чумов», которые считали «наиболее целесообразной формой массовой работы среди полукочевого населения». Что такое «красный чум» — сегодня мало кто представляет. Так называлась группа, в которую входили врач, ликвидатор неграмотности, переводчик, пропагандист, в арсенале которого были книги, плакаты, иногда кинопередвижка. «Красный чум» кочевал по стойбищам коренных северян. К нему могли присоединиться и так называемые вербовщики, те, кого отправляли «для вербовки детей в интернаты». В вербовочные бригады предписывалось включать «туземцев-активистов».

Власть была озабочена подготовкой национальных кадров, поэтому в первые же годы образования округа был поставлен вопрос о «форсировании создания остяко-вогульской письменности, выработке литературного языка и издании тузучебников к осени текущего года, издании красочных плакатов и лозунгов из тузбыта на тузнаречии».

С осени предлагалось «ввести преподавание тузязыка во всех тузшколах 1-й ступени и всех школах повышенного типа».

БРАТЬЯМ СВАЛОВЫМ НЕ ПОВЕЗЛО

Планы чиновников часто не стыковались с реальной действительностью, и новая жизнь строилась не так, как задумывалось. Зато классовая борьба в округе шла полным ходом: сначала разворачивали борьбу «с правым-левым уклоном и примиренчеством к ним», разоблачали «врагов», исходя из посыла, что «классовая борьба в период коллективизации усиливается». Потом признавали все это «перегибами» и кое-где исправляли.

На страже социалистической законности, как это и положено, стояла прокуратура, ей приходилось в отдельных случаях выступать на стороне пострадавших от «перегибов».

В апреле 1932 года, когда органам власти округа не исполнился еще и год при президиуме окрисполкома была образована административно-финансовая комиссия. В ее составе были председатель, секретарь — оба из числа сотрудников окрисполкома, и представитель окружной прокуратуры.

Первое заседание состоялось 5 апреля и было полностью посвящено обращениям жителей округа по поводу лишения их избирательных прав и нажитого имущества. В те годы человек, лишенный избирательных прав, в глазах окружающих был изгоем, поэтому за право участвовать в выборах боролись всеми доступными средствами. Арсенал таких средств был невелик — рассмотрение вопроса на административной комиссии. Некоторые, правда, обращались в суд, но, как правило, безуспешно.

В большинстве случаев члены комиссии отказывали в восстановлении в правах. Как видно из апрельского протокола заседания комиссии, чаще всего отказывали без объяснения причин. Но, к примеру, дело братьев Григория и Ивана Сваловых из села Мужи Шурышкарского района (в начале 30-х годов этот район входил в состав Остяко-Вогульского округа, потом был присоединен к Ямало-Ненецкому) изложено достаточно подробно. Как отметили члены комиссии, отец братьев был «крупным торговцем, активным белобандитом, участвовал в восстании и был расстрелян красными». Братьев, к счастью, сия чаша в 1921 году миновала, возможно, они еще не достигли совершеннолетия.

Но власть о них не забыла. О Сваловых вспомнили в период коллективизации. Как сказано в документе, они «жили вплоть до 1930 года за счет оставшегося после отца нажитого нетрудовым путем имущества, хотя часть имущества была муниципализирована, но в течение ряда лет эксплуатировали батрачку Сметанину Екатерину».

По сути, при советской власти Сваловы потеряли все: убили главу семьи, отобрали имущество, записали во «враждебные элементы», лишили избирательных прав, а они все равно хотели голосовать за советскую власть. «Не положено!» — решила власть и отказала.

ЧЛЕН НЕТРУДОВОГО ДВОРА

Получил отказ на заседании административной комиссии и житель Селиярова Дмитрий Чешев. Его вина была в том, что жил со своим отцом — «служителем религиозного культа (священником) и являлся членом нетрудового двора».

Судя по всему, документы на заседания административной комиссии готовили в местных райисполкомах, и решение зависело от полноты собранных и представленных сведений. Так, судьбу жителя Сургутского района Андрея Васильевича Панкина комиссия в этот раз не смогла решить. Дело возвратили в Сургутский райисполком «для дополнения следующими данными: когда, где и чем спекулировал». Вряд ли после этого «дополнения» Панкин мог рассчитывать на благоприятный исход.

Комиссия рассматривала и другие вопросы. Некто Яков Иванович Кошкаров потребовал вернуть ему «неправильно изъятое за невыполнение твердого задания по рыбе имущество». Так называемые твердые задания зачастую были такими, что выполнить их практически не было никакой возможности. Иногда за это приходилось расплачиваться — делиться имуществом с государством, правда, не на добровольной основе. Кошкаров ходатайствовал перед административной комиссией об исключении его хозяйства из состава «кулацких» и освобождении от твердого задания. Члены комиссии ему отказали.

А вот жителю села Нахрачи (ныне Кондинское) Кузьме Яковлевичу Вторушину повезло. В его дело вмешался сам окружной прокурор и опротестовал постановление Нахрачинского сельсовета об отнесении хозяйства Вторушина к кулацкому. Комиссия с доводами прокурора согласилась, потребовав пересмотреть решение и «подтвердить факт соответствующими документами».

Родион Федосеевич Зоркальцев обратился в комиссию с заявлением снять с него твердое задание по заготовке рыбы. Комиссия, признав, что хозяйство Зоркальцева отнесено к группе кулацких правильно, тем не менее согласилась с окружным прокурором, который опротестовал величину твердого задания. Самаровскому райисполкому предложили «пересмотреть вопрос и разрешить с учетом реальности».

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Да, беспредел со стороны власти был, но в отдельных случаях демонстрировалась видимость соблюдения законов. Как, к примеру, на втором заседании административно-финансовой комиссии, которое состоялось 31 июля 1932 года, из 16 человек, подавших заявления по поводу лишения избирательных прав, 13-ти было отказано.

Повезло Александру Яковлевичу Филиппову из села Полноват. Да, ему припомнили, что в 1906 году он шесть месяцев отслужил стражником, но спасло его то, что позже «принимал активное участие в подавлении бандитского восстания и в течение последних десяти лет занимался общественно-полезным трудом». Его все-таки восстановили в избирательных правах — редчайший случай.

…Можно было изъять имущество у тех, кто не выполнял «твердое задание», но из истории изъять события невозможно. Да, было и «планов громадье», и лишение людей избирательных прав, а позже и того страшнее — лишение жизни, если записали во «врагов народа». Сегодня творится другая история, какую оценку ей дадут потомки?

«Новости Югры», 28 февраля 2008 года