Анастасия Георгиевна Бахлыкова

Обо всем, что видела, запомнила, что знаю, надо рассказать людям, чтобы они прочли это, поняли и поверили мне: все это было, это правда, только правда… Правда о сломанных судьбах детей и их родителей, волей правительства изгнанных с родных ухоженных мест, лишенных имущества, родственников и насильно переселенных на Север, в труднодоступные отдаленные места, вероятнее всего — на погибель… Но трудолюбивые, стойкие, закаленные трудом и природой люди выстояли, к великому сожалению, не все. Вот о них я и хочу поведать — это мой крест: ведь я одна из них, последняя из 13 детей нашей репрессированной семьи…

Родилась я в семье зажиточного крестьянина Бронникова Георгия Михайловича в д. Н-Аремзяны Тобольского района Тюменской области… В 1929 году поползли слухи, что будут раскулачивать богатых и высылать на Север, а остальных «сгонять» в коммуны, забирая весь скот, поля, инвентарь. Двоюродный брат отца, Бронников Ефим, партийный работник в городе Тобольске, предупредил отца, что он есть в списках на выселение. Но отец не поверил ему: «За что меня выселять? Я работников не держал, на дорогах не грабил, сам по 4 часа сплю и семью замучил работой. Пусть у любого в деревне спросят».

В каком-то смысле отец был азартным человеком. Имея породистого вороного коня, он несколько раз участвовал в скачках на Тобольском ипподроме и выигрывал призы: жнейку, косилку, конные грабли и др., все это было необходимо в крестьянском хозяйстве. В годы перестройки его назвали бы предприимчивым человеком, а в 30-е годы он стал врагом народа, кулаком.

Действительно, раскулачивание начали с него. Приехали в декабре 1929 года военные, описали все, что имела семья — от дома до одежды, все оставили на попечение матери, приказав ей расписаться в акте. Неграмотная мать поставила крестик. Отца несколько раз спрашивали, куда он спрятал золото, а он, показывая на толпящихся испуганных и зареванных детей, говорил: «Вот все мое золото, да двоих война забрала!».

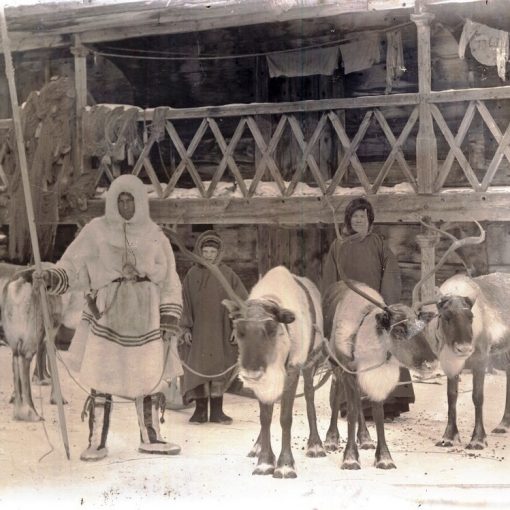

Отцу приказали одеться, вывели на улицу, усадили в сани и увезли в Тобольскую тюрьму, но дали свидание. Мама брала и меня, младшую, с собой (2,5 года), а я вот всего-то и запомнила: комнату с загородкой из прутьев, отца, плачущую мать, он дал мне конфету (наверное из того, что привезла мама), а лицо отца совершенно забылось. Хорошо, что сохранились старые фотографии отца, которые мы бережно перефотографировали и храним, и знаем своего отца, деда и прадеда… Вот пишу эти строки, и слезы застилают глаза, очки отпотели — все как в тумане… Так мы его больше и не видели.

Наступил Новый 1930 год! За ним — Рождество Христово, Крещенье. Но не было веселья в эти долгожданные зимние праздники. Все были измучены переживаниями, в сердце каждого поселился страх, ожидание чего-то худшего, знали, чувствовали — этим не кончится…

И вот дождались! Приехала комиссия из Тобольска, милиция, не дожидаясь утра, пошли по дворам — выселять, а попросту — выгонять людей среди зимы семьями, с детьми малыми да стариками, век прожившими в этой милой их сердцу деревне.

Дед Данила Бронников пал на крыльце дома, раскинув руки. Сердце зашлось насмерть от боли. В другом доме дед Иван услышал плач и причитанья женщин — не стерпел старый вояка, схватил ружье-берданку, но не успел выстрелить в милиционеров, упал — парализовало… Но даже это не спасло его от ссылки: уложили в сани повезли на Север. В дороге скончался, бедняга, попрощались все с ним и оставили в деревне у чужих людей, те обещали похоронить.

Пришли и к нам: уполномоченный из города, два милиционера, понятые из числа активистов-комсомольцев. Один из них, Иван Бронников, был родным племянником нашего отца. Увидев Ивана, мама расплакалась и сказала: «Иванко, ты-то что здесь делаешь? Уйди, глаза бы мои на тебя не глядели!». Он опустил голову, готовый тоже расплакаться, но не ушел. Может боялся ослушаться начальства? Но мама до конца дней своих не простила ему этого.

Приказали поднять уже спавших детей, велели одеться и повели всех в так называемый «арестный» дом, куда приводили всех выселяемых. И хотя дом был просторный, но становилось все теснее и теснее. Утром охрана отпустила всех по домам, велели всем собираться в дорогу. Мама велела родственникам тайком уложить в повозку два мешка муки, а под них — пилу и топор. Прикрыли все сеном, сверху положили перину, подушек несколько, туда села мама с младшими детьми.

Одна из сестер была просватана, жених ее — Тима, уговорил начальство, и ей разрешили остаться — выйти замуж. Но жениха исключили из комсомола за то, что женится на кулацкой дочери. Из трех малышей по просьбе матери и под поручительство Тимы меня, как самую младшую, разрешили оставить до весны у сестры. Дали расписку, что весной, первым пароходом Тима и Анна привезут меня в ссылку к матери и семье.

Семь человек на двух лошадях — это много, особенно для дальней дороги. Поэтому, брат и сестра почти всегда поочередно шли пешком, жалея лошадей. Изредка, так же поочередно, присаживались на повозку для короткого отдыха. Да при таких суровых морозах долго не усидишь: начнут мерзнуть лицо, руки, ноги, потом тело начнет сотрясать мерзкая дрожь, нападет сонливость и можно не только обморозиться, но даже «легко» уснуть навсегда. Вот и приходилось бежать за подводой с усталой лошадью, греться ходьбой, иногда приходилось понужнуть лошадей, чтобы быстрее бежали, а люди — за ними, пытаясь не отстать.

Очень трудно приходилось кормящим матерям: младенцам не хватало материнского молока, нельзя было сменить дитю пеленки, мать держала его завернутым потеплее у себя на коленях, грея его своим телом и дыханием, прикрывая его полами своей одежды. Были случаи, что малыши задыхались, укутанные от мороза, — их привозили на ночлег уже мертвыми. Постоянное недоедание и холод делали свое страшное дело: дети ослабевали и погибали. Много жертв было и среди старых людей, не выдержавших шокового состояния, волнений. Умерших оставляли или прямо у дороги, положив на снег, или в деревнях, через которые проезжали, а милиция обязывала местных жителей похоронить погибших и, надо сказать, те честно исполняли это, ведь в то время все были верующими.

У нас в дороге покалечилась 14-летняя сестренка Шура — на раскате лесной дороги она не остереглась, ей прижало ногу санями к дереву, кость повыше стопы раздробило, нога распухла, покраснела — потом образовалась рана, из которой стали выходить мелкие косточки — осколки. В таком состоянии ее привезли на место первой зимовки в деревню Романовская Половинка. Нашу семью и еще несколько семей с младшими детьми оставили в этой деревне, а мужчин повезли дальше — на строительство поселка. Было ли охране какое-то приказание или это было милосердие с их стороны — неизвестно. Обоз с остальными поселенцами рано утром двинулся в Сургут.

Состояние сестренки ухудшалось, поднялась температура, и охранник разрешил увезти ее в Сургут в больницу, там сказали, что ногу придется отнять, а то сестра умрет. Но сестренка заливалась слезами и не соглашалась: «Пусть лучше я умру, а отрезать ногу не дам». Ногу стали лечить мазями. На ее счастье, вскоре из Остяко-Вогульска ехал в командировку в Сургут врач-хирург, остановился в деревне на ночлег. Мама узнала об этом, пошла к нему, со слезами рассказала о нашей беде. Он успокоил маму, пообещал, что посмотрит сестренку в больнице и сделает все, что в его силах. Операцию отменили, стали лечить, как велел врач, рана начала очищаться.

До начала лета мы все жили в этой деревеньке (теперь ее уже нет). Работать было негде, перебивались редкими случайными заработками у местных жителей — «поденками», за что давали немного продуктов. С местными жителями общались нормально, они же видели, что мы такие же крестьяне, как и они, сочувствовали нашей беде, жалели всех, особенно детей. Наиболее зажиточные, наверняка, чувствовали, что и с ними могут поступить точно так же (позднее было выслано из Сургутского района несколько семей под Барнаул).

Дом, где жила на постое наша семья и еще две семьи, принадлежал Афанасьеву Василию Васильевичу, доброй души был человек. Сам работящий, он с сочувствием относился ко всем нам, помогал как и чем мог, хотя у него тоже семья была не малая. Он уговорил сестру Лизу, чтобы она вышла замуж за его сына Василия. Молодые частенько приглядывались друг к другу. Посватались, мама согласилась, благословив молодых иконой, привезенной тайком в ссылку. Этой старинной иконой благословляли родители многие молодые пары нашего рода, она до сих пор хранится в нашей семье… Дело закончилось свадьбой.

Так мы породнились с местными жителями. Дед Василий научил нашего 13-летнего брата рыбачить, ловить петлями зайцев, куропаток и тетеревов — в семье появилось мясо, рыба, грибы. Все это заменяло недостаток хлеба и овощей. Дед отдал из своего хозяйства нетель, после отела на столе появилось молоко. Но всем не хватало хлеба. Мизерный паек муки люди не могли выкупить — не было работы, не было денег.

Но начальство не думало нас оставлять в этой деревне. Через год с небольшим всех нас по последнему санному пути переправили в поселок Черный Мыс, где были уже построены пристань, комендатура, дома для начальства и охраны, магазин, позднее — пекарня, и паек стали выдавать хлебом, а не мукой.

Срочно все мужское население стало строить жилые дома одного типа: на две половины, из соснового леса, крытые свежим пахучим тесом, с большими сенями и кладовой, с многоступенчатым высоким крыльцом.

Нас разместили в недостроенных домах, благо ожидалось лето. Не было печек, стекол в оконных рамах, поднимались в дом по сходням, как на катер. Разместились скопом, по-цыгански, по несколько семей. Но ссор и разборок не было, беда породнила людей, даже мы, дети, жили как одной семьей. Даже сейчас, когда встречаемся уже старые, мы — как родные.

Дома строили быстро, добротно, аккуратно. Помогали и стар и мал, никому не хотелось зимовать снова в землянках. Подростки убирали сучья в кучи, мелкота собирала щепки, палки, сносили в места, где готовили еду. Женщины и молодежь шкурили бревна, обрубали сучья, подносили строителям брусья, тес, гвозди. Это был не энтузиазм, а жизненная необходимость: все поняли, что здесь им жить до конца дней своих, и выполняли любую работу по-хозяйски умело, споро и добротно, а разных умельцев было в достатке. К зиме семьи стали расселять. Самым большим семьям по 8-10 человек давали половину дома, у кого семья поменьше — заселяли по две семьи.

С открытием навигации вновь стали привозить спецпереселенцев, которых селили по другим местам: в Пасол, Погорельск, Ореховое и дальше — вверх по Оби, нескольких отправили в хантыйские юрты: Угут, Бисаркины, Невойлокины, Каркатеевы и др., где они жили в землянках, в юртах ханты, со временем тоже обустроились, но им приходилось еще хуже, чем нам, так как многие семьи были без мужчин (их арестовали и отправили по ГУЛАГам), а женщинам строиться было не под силу. Зато у них не было «сторожевого ока» — охраны.

Первую зиму зимовали с русской печью, ни железных печек, ни каминов — не было для них ни железа, ни кирпичей. Рамы были одинарные, изнутри обмерзали снегом толщиной в ладонь, малыши скоблили его пальчиками и ели, а потом болели. В домах было очень холодно и сыро, ведь весь строительный материал был с «корня», непросохший. Малые дети простужались — одежды и обуви теплой не было, лекарств не было, лечились, как и чем могли. Многих детей и стариков схоронили, кладбище у поселка быстро увеличивалось.

Делал свое дело и голод. Все работали от зари до зари, строили дома, ведь зима была «на носу». Еще не было огородов, скота, рыбу ловили только мальчишки самодельными удочками (не было сетей, неводов, лодок, да большинство и не знали, как это делается). У людей ничего не было, кроме пайка, на который жить было невозможно, не то что работать.

Помню, нам с братишкой Мишей очень хотелось есть, и мы, как голодные мышата, в очередной раз искали в кухне что-нибудь съестное. И вот, где-то наверху посудного шкафчика, он нашел кусочек завалявшегося фруктового чая. С каким старанием мы хотели поочередно откусить от него, но он был очень сухой, и мы стали его лизать языком, чтобы он размок. Вернулась мама, увидела нас, измазанных чем-то черным, страшно перепугалась, заплакала.

Часто от голодных спазмов в желудке мы плакали, но всегда «втихую», а мне и хотелось бы погромче, но брат зажимал рот ладошкой и ласково уговаривал: «Потерпи, тихо, потерпи, а то мама услышит и тоже будет плакать…». И я замолкала, по щекам продолжали катиться соленые детские слезинки. Вот пишу эти строки, а по старческим щекам снова катятся слезы…

Но все же нам было чуточку полегче — у нас была корова, правда, молока нам доставалось мало, приходилось продавать его, чтобы выкупить паек, частенько забегали соседки за чашкой молока для больного ребенка — и мама не могла отказать. Летом изголодавшиеся люди часто травились грибами, особенно дети. Таких тоже приходилось отпаивать молоком, но и это не всегда спасало.

В последующие годы, 1932-1935, начинается коллективизация и здесь. Наряду со строительными работами люди начали корчевать пни, чистить и огораживать поля, огороды, но чтобы получить с них урожай, требовалось не только распахать и разборонить землю, но и хорошо удобрить. Все спецпереселенцы были объединены в колхозы: в каждом поселке — свой колхоз. У местных сургутян — «Красный северянин», а у нас на поселке — «Верный путь», в Усть-Балыке — «Красный туземец» и так далее. Из средней полосы привезли много скота и распределили его по колхозам.

Занимались раскорчевкой полей в основном женщины, возглавляли бригады один-два старика. Как сейчас вижу: подрубают у пней толстые корни, обкапывают их лопатами, подсовывают жердь (слегу) и все вместе налагают на нее. Если пень очень большой, подталкивают под него несколько жердей. Одновременно начинают выдирать из земли. Но люди были исхудавшие, сил было мало, приходилось звать других людей, что работали рядом. Помогали и подростки: подбирали корни, щепье и прутья, относили к кучам, потом все сжигали.

Бригады мужчин работали на валке леса, на рыбалке, завозили скот для колхоза, заготавливали сено, силос для предстоящей зимовки скота, слышались звуки наковальни из колхозной кузницы, где орудовали Григорий Чистяков и его подручный Александр Пинаев, налаживая пахотный и сенокосный инвентарь.

Все это выполняли полуголодные, в заплатанной одежде и обуви, люди. На работу и с работы шли по подъему флага или удару колокола (не было часов, а опоздание каралось штрафами и даже судом). Когда построили консервную фабрику — ходили по фабричному гудку. Превозмогли все. Построили жилые дома, колхозные дворы, контору, амбары, мастерские по шитью и ремонту конской сбруи, по поделке саней, телег, грабель, лопат, кузницу, баню, медпункт, школу-семилетку. Молодые парни, мужчины научились не только ловить рыбу, но и вязать сети, невода, делать лодки, бочки для засолки рыбы; колотили огромные неводники для перевозки скота на летние пастбища и заимки. Добытая рыба сдавалась на рыбоучасток (а позднее — на консервную фабрику).

Охотничий промысел занимал второе место в экономике района после рыбодо-бычи. Но спецпереселенцы этим промыслом не занимались — они не имели прав на оружие. Охотой занимались местные русские жители и ханты.

С 1929-1930 г. начались в Сургутском районе лесозаготовки. Лесозаготовители — новая профессия в жизни крестьян, особенно спецпереселенцев, многие из которых даже не видели настоящей тайги. Не было никакой механизации: двуручная пила, лучковка, топоры и руки, умение самого работника. Вывозили на конных подводах с санями, за ними, под верхушки деревьев — подсанки. Использовали и лошадей, на которых приехали ссыльные. Норма выработки — 2,5 кубометра. Позднее появились пилы «Дружба» и норма сразу выросла до 6 кубометров. Если не выполнишь норму, не давали паек. Тогда уже точно — погибель. Люди работали и при кострах, чтобы выполнить норму. Актированных дней не было. Но люди сами просились на лесозаготовки, хотя там было очень тяжело работать, но платили деньгами, а не «трудопалочками».

Позднее, когда обжились на новом месте, разработали огороды, обзавелись скотом, стали немного давать хлеба и на иждивенцев, стало полегче. Но все равно хлеба не хватало. До сих пор помню вкус этого «хлеба» — высушенные и истолченные рыбные кости, сухой, тоже истолченный мох — ягель, немного муки, если была картошка — добавляли и ее в виде пюре. Хлеб был с запахом рыбьего жира и ягеля, некоторые добавляли в тесто толченую кору, лебеду, крапиву и т.д.

Казалось, колхозная форма ведения хозяйства не самая плохая, хотя заработки низкие, но спасали огороды, личное хозяйство. Помогала выжить и матушка-тайга. Жизнь постепенно налаживалась, люди стали спокойнее, смирились со своей судьбой. Подрастали дети. По поселкам прокатилась волна свадеб. Стали строить дома для молодоженов. Застроили Затонский Мыс за пристанью. Жизнь потекла по естественным законам. Но по-прежнему репрессированные не имели никаких прав. Переселенцы не имели никаких документов, даже свидетельств о рождении. Не имели права выезда на родину, в другую деревню, куда выдали дочку замуж. Не имели права переписки. Глава семьи отвечал за всех ее членов, кто бы что ни совершил. До 1942 года переселенцев не брали в армию.

5 декабря 1936 г. была принята Конституция СССР. Она кое-что разрешила переселенцам: могли участвовать в выборах депутатов, дети могли учиться в десятилетних школах вместе с детьми местных жителей. К чести местных жителей и учителей, нас не притесняли, были на равных, общались и даже вступали в браки с местными, но жить должны были в поселке. Свое социальное положение мы старались не афишировать. Маленькие уступки Конституции подняли дух спецпереселенцев, помогли сгладить остроту пережитых страданий, вселили уверенность хотя бы в будущее своих детей.

Но на пороге был 1937 год. Обрушились новые репрессии. Люди, уже пережившие такие бедствия и унижения, опять впали в страх. Репрессии коснулись не только спецпереселенцев, но и местного вольного населения. Кто же оказался «врагом народа»?

Как правило, лучшие рабочие, колхозники, отцы многодетных семей и даже те, кто воевал за Советскую власть. В поселке Черный Мыс было вторично репрессировано более 30 человек. Люди не могли спать, со страхом прислушивались к тревожному лаю собак, ожидая стука в дверь… Аресты производились глубокой ночью. Утром, идя на работу, шепотом передавали друг другу, кого забрали. Как печать: «Арестован, 58 статья». И все…

Но, несмотря на переживания и страхи, те, кого не тронули ночные аресты, продолжали еще прилежней трудиться. Но какое-то время старались меньше общаться, особенно на виду у начальства, боялись, что и на них падет подозрение. В те же годы начали появляться ударники, стахановцы как между отдельными работниками, так и между колхозами, районами.

2000 г.