Н. Захарова (Ершова)

Мой дедушка по отцу, Михаил Абрамович, родился в 1845 году. В 32 года женился на Евдокии Павловне Кононовой, проживающей в деревне Спирино Самаровского района. Была она моложе его на восемь лет.

Семья у деда с бабушкой была большая. Три дочери, два сына. Занимались рыбодобычей, имели своих лошадей, и зимой, когда замерзал Иртыш и устанавливался санный путь, добытую рыбу везли в Тобольск, а из Тобольска привозили все необходимое для дома. В марте 1914 года младший сын Порфирий женился на Евгении Петровне Зеленской. В семью Ершовых она пришла двенадцатым членом семьи. Это были мои будущие отец и мать. Но я на свет появилась только в 1924 году, так как в августе 1914 года оба сына Михаила Абрамовича — старший Василий и младший Порфирий — отправились на войну с Германией.

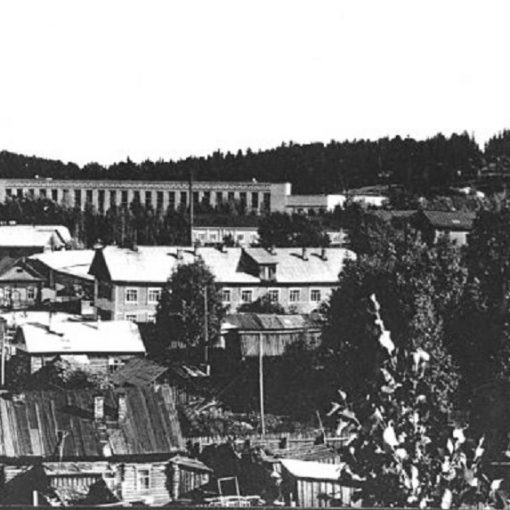

Раньше строили в основном двухэтажные дома-пятистенки, то есть дом на две половины. Дом деда стоял там, где сейчас универмаг. Чуть выше к горе, где сейчас аптека, была выстроена Никольская часовня в ней служили молебен в престольные праздники, недалеко стояла большая церковь Покрова Пресвятой Богородицы на два престола: зимняя и летняя. Вот в этой церкви в марте 1914 года венчались мои будущие родители. За церковью, у подножия горы Самаровской, было кладбище, там хоронили умерших священнослужителей и богатых прихожан.

Часовня в 1928 году сгорела, а церковь в начале тридцатых годов разобрали по кирпичику. Из целого кирпича были построены цеха и склады Самаровского консервного комбината. А там, где стояла церковь, построили клуб «Рыбников». Это был хороший культурный центр, здесь работали различные кружки. Из школы ходили в клуб, в спортзал на физкультуру. Это было в 30-х годах, когда я уже училась. При клубе был свой духовой оркестр, который перестал существовать в 1942 году, когда все оркестранты в полном составе ушли на войну.

О вернусь к своему дедушке, Михаилу Абрамовичу. Как рассказывала бабушка, дед в молодости любил крепко выпить, но когда у старшего сына Василия появилась дочь, он бросил это занятие. Дед мой был грамотным, работящим мужиком. Он окончил церковную школу. Надо отдать должное — мой прадед Абрам Иванович всем своим сыновьям дал церковноприходское образование. И даже в старости мой дед был культурным, грамотным стариком. Он читал «Евангелие» на старославянском языке. Ел он немного, пил только кипяченую воду, курение отвергал. Бабушка моя Евдокия Павловна была большая рукодельница: пряла, вязала, шила, искусно готовила различные блюда из рыбы.

Мой прадед по маминой линии — Зеленский — был ссыльный поляк. Как мой прадед оказался в Самарово, моя мама запамятовала. Единственное, что мы узнали: он умер от чахотки. Моя бабушка Екатерина Андреевна Зеленская оказалась бесприданницей. Жила она у брата Ефима, у которого было двое детей. Бабушка моя так замуж и не вышла. Плохого мужа ей было не надо, а хороший, от которого родилась моя мать, жениться на бабушке не мог, так как был богатый.

Моя мама ждала моего будущего отца с войны долгих семь лет. Он оказался в плену в Германии, от него не было ни похоронки, ни писем долгие годы. В плен он попал в ноябре 1914 года под городом Лодзь. Прошел многие лагеря. В конце августа 1920 года он попал в группу по обмену военнопленных и прибыл в Россию через Финляндию на немецком пароходе. Через Петроград по северной железной дороге он прибыл в Тюмень. В Самарово приехал в первых числах сентября 1920 года. Здесь он поступил на работу в контору связи почтальоном.

С приходом в Самарово колчаковского отряда его отстранили от работы как неблагонадежного. Начались аресты сочувствующих красным. Пришлось отцу скрываться в лесу. В конце мая 1921 года, когда в Самарово вошли партизаны отряда Лопарева, он вернулся на работу.

При наступлении отряд Лопарева разделился на две части. Часть партизан пошла в обход горы и вышла по теперешнему Рабочему переулку, вторая — вышла в лог, недалеко от церкви, теперь это улица Гагарина. На самый высокий мыс Самаровской горы был направлен пулеметчик с пулеметом. Мыс этот жители Самарова назвали Комиссарским.

Пулемет строчил, и части отряда брали в кольцо Самарово. Было это в Николин день, в мае 1921 года. Накануне жители были тайно оповещены о наступлении партизан. Поскольку был праздник, отряд колчаковца Архарова оказался не способен к каким-либо действиям, так как все оказались полупьяными. Сам Архаров в белой рубашке, верхом на коне, гонял по Самарово, спрашивая, где дом Лопарева — ему нужна была его семья. Когда он проезжал в один конец Самарова, в Кибру (так называлось это место, где заканчивалось Самарово, теперь это Рабочий переулок, раньше назывался Горшечный лог и здесь был дом брата Лопарева), ему отвечали, что дом Лопарева в противоположном конце села, то есть на Барабе — так называлась другая окраина. Сегодня эта улица ведет к школе №2.

Дом Лопарева стоит и сейчас. На воротах того и другого домов были прибиты дощечки «Дом Лопарева». Но Архаров не видел их, а семья Лопарева в это время находилась в подвале дома Филата Андреевича, брата моей бабушки Екатерины Андреевны. Тут жила его дочь Ирина Филатовна. И хотя у нее самой была большая семья, она не побоялась и приняла семью Лопарева в страшную минуту. Предателя на тот момент не нашлось. Наступление Лопарева началось в 4 часа утра, и через пару часов село было в руках партизан.

После возвращения на работу отца за неимением специалистов назначили в 1922 году председателем районного управления связи. Но в 1923 году районные управления ликвидировали. В марте он закончил курсы техников-телеграфистов и на этой должности проработал до 1926 года. После этого он работал на различных должностях.

В 1932 году его перевели в Обскую МРС (моторно-рыболовную станцию) Тобольского Рыбтреста как знающего рыбное дело.

Работал он здесь всю войну до оформления на пенсию и после тоже, был старшим инструктором, затем техноруком, не один раз замещал директора. Несмотря на четыре класса церковноприходской школы, отец мой был грамотным, культурным, начитанным человеком.

В жизни его было много невзгод: голод, холод, побои в немецких лагерях, были всевозможные жизненные тяготы и лишения после возвращения из немецкого плена. Из-за плохого питания (хлеб пополам с опилом) у него всю жизнь болел желудок. Сколько он жил, столько, помню, время от времени пил деготь. Но он не упал духом, остался единственной надеждой и опорой в жизни престарелых родителей, детей и жены погибшего брата Василия, двух сестер, потерявших в 1920 году своих мужей.

Его поддержка и советы нужны были всем. Старшая сестра Марина Михайловна осталась с тремя сыновьями. Все вышли «в люди». Старший Варлам был военным. Преподавал в Москве в военном училище. Второй сын Степан ушел добровольцем в 1941 году с должности председателя сельсовета на войну и не вернулся. Младший сын Константин работал на сельхозстанции Самарово научным сотрудником. У второй сестры Анны Михайловны старший сын Федор Елисеевич ныне проживает в Ишиме, бывший военный. Он прошел всю войну. До сих пор вспоминает с благодарностью моего отца за советы и поддержку. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, без его помощи я не смогла бы многого связать в своей родословной. Третья его сестра — Евдокия Михайловна, была первым комсомольским секретарем. Под ее руководством в 1920 году была создана комсомольская ячейка в селе Самарово.

В 1921 году она отступила на Ямал с отрядом партизан Лепехина. Там она вышла замуж за красного командира Оборина. Это ее фотография в советские годы висела на стенде Дворца пионеров в Тюмени. Муж ее во время боев погиб. Когда в Самарово окончательно установилась Советская власть, она вернулась домой и вышла замуж за бедняка Ивана Игнатьевича Чукреева. Всю жизнь они с мужем проработали в советском аппарате. Старший сын Ванцетти рос с бабушкой. Он и сейчас живете Москве, является членом Союза писателей. Другие дети, Спартак и Ленина, умерли преждевременно.

А у самого Порфирия Михайловича, моего отца, было трое детей. Сын Константин окончил Омский сельхозинститут. До 62 лет он работал зоотехником-ветеринаром в совхозах Омской области. Сейчас его уже нет в живых. Младшая сестра Вера всю жизнь проработала в системе связи, сейчас живет в Башкирии. А я, самая старшая из детей, почти всю жизнь работала бухгалтером.

Старший сын брата Василия Володя в 1921 году был уже пятнадцатилетним смышленым пареньком. Когда создалась комсомольская ячейка в Самарово, он вступил в комсомол. Этого не могла простить своей золовке Евдокии его мать Александра Владимировна, не могла простить, что та втянула сына в свою «бесовскую шайку». Когда колчаковские банды подходили к Самарово, на семейном совете под руководством деда Михаила Абрамовича было решено, что в лес уедут Порфирий Михайлович и Володя, но Александра Владимировна воспротивилась — не пустила Володю. Мой отец и еще несколько мужиков ночью уехали к Полуденной горе (тайга непроходимая), так как знали, что если колчаковцы их не арестуют, то мобилизуют в свои отряды.

Дом Михаила Абрамовича Ершова стоял в самом центре Самарово, да еще почти рядом с церковью, поэтому колчаковский предводитель Архаров со своим адъютантом облюбовали себе квартиру в их доме, согнав обе семьи в одну половинку. А невесткам Михаила Абрамовича, Александре и Евгении, было приказано убирать за ними, готовить. Первое несчастье постигло семью уже на второй день. Арестовали Володю за то, что он комсомолец. Напрасно ждали, что его отпустят. «Кутузка» ежедневно пополнялась новыми «жильцами». Чувствуя, что это добром не кончится, Михаил Абрамович пошел в управу к «служивым людям», как он их называл. На коленях умолял пожалеть внука, а арестовать его за недогляд над сиротами, так как отец Володи сложил свою голову за царя и отечество.

И Архаров сжалился, сказав при этом, что за его дочь Евдокию, сбежавшую с красными, надо бы расстрелять всю семью, но он умеет ценить гостеприимство. Под гостеприимством он подразумевал то, что снохи Михаила Абрамовича, Александра и Евгения не жалели своих сил, убирали, мыли, стряпали для постояльцев, лишь бы задобрить колчаковцев. И Володю освободили.

Николай Васильевич сын Александры Владимировны, ничего не делал без совета моего отца. Он стал для него непререкаемым авторитетом. И последний сын — Василий — был сердечно привязан к моему отцу. Так по иронии судьбы мой отец остался единственным советчиком и опорой в жизни многочисленного семейства Михаила Абрамовича.

Помню мама, посылая меня с ведерком чебаков, добытых папой, переложив их листьями травы, наказывала: «Вот эти сверху унесешь тете Марине, потом тете Анне, а это тете Дуне». А у тетушки Александры были свои «рыбаки».

Большая у нас была родня. Когда отмечали день рождения папы или дедушки, собирались все. Столы в горнице ставились буквой П — но места все равно не хватало. Дети усаживались за другой стол. Все жили очень дружно.

Прошли годы. Разлетелись по разным городам внуки и правнуки Михаила Абрамовича Ершова. А сам он покоится на Самаровском кладбище в окружении своих невесток, дочерей, сына, внуков. Все захоронены в одной ограде. Тут же лежат и мамина мать Екатерина Андреевна и дочь ее Серафима, всего 17 человек в одной оградке.

Остались мы вдвоем из всего огромного рода: я и брат Федор Елисеевич, сын отцовой сестры Анны Михайловны. Все те, кто разъехались и живут по разным городам, не имеют возможности приехать на могилы своих предков.

Так пусть же моя родословная будет им памятником, которого я не могу и сейчас поставить. Я не сумела написать так, как написал бы мой отец, но он так и не собрался, хотя его жизнь, жизнь его деда, о котором я уже ничего знаю, была у него в голове. А я не собралась спросить ни у бабушки, ни у дедушки, ни у отца — думала, что они всегда будут бессмертны. Вечная им память!

«Новости Югры», 23 августа 1997 года

2 комментария “Самарово и моя родословная”

Вся жизнь перед глазами. Очень познавательный рассказ.

Огромное спасибо за подробное содержательное повествование! Изучаю свою родословную. Такие рассказы помогают понять, что происходило в те, далекие времена, а значит и жизнь моих предков тоже. Моя мама родилась в 1937г. в Ханты-Мансийске.