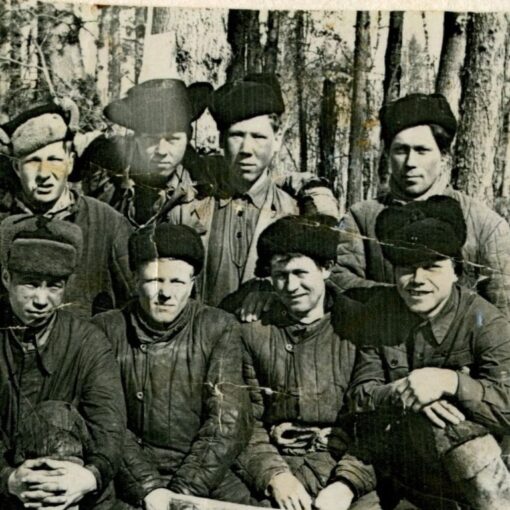

Фото автора

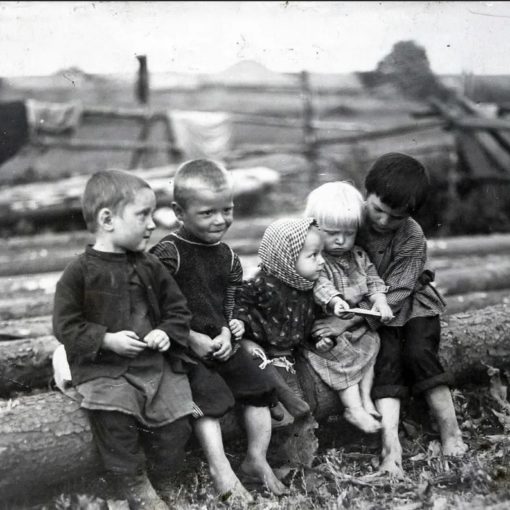

…70-е годы, Приполярный Урал, лето. Возле чума горит костерчик, сидят двое молодых парней – студентов-геологов с рюкзаками, в соответствующем прикиде (новенькие энцефалитки, шапочки-«петушки»), и старик-манси с продубленной ветрами морщинистой кожей и словно вырубленными топором чертами лица. Он «…нетороплив в разговоре, медлителен в движениях», это — Яков Философович Рочев, проводник, много лет водивший геологов в горы.

Один из студентов показывает другому кристалл хрусталя, оба восхищенно цокают языком.

— Зырь, какой крупнячок!

— Здоровский!

Рочев заливается мелким смехом, студенты недоумевающе смотрят на него. Тот поясняет:

— Взаправду думаете, что этот камушек – большой? Хе-хе-хе…

— Можно подумать, дед, ты когда больше видел! – обиделись студенты.

Старик задумался, о чем-то вспоминая, в его узких глазах играют отсветы пламени.

— Однако, в тридцать пятом мы с Алешковым ноги за день наломали, потому вечером вот также сидели у костра, чай пили. Николаич все в речку посматривал, блазнилось ему, будто чо блестит. Не вытерпел, соскочил на ноги и побежал к воде. И вправду, нашел он там головку хрусталя, хотел было ее поднять — и не смог. Позвал меня, вдвоем начали откапывать друзу, — с удовольствием выговорил ученое слово Рочев.

— К ночи достали. Алешков и говорит: «Этот камень потянет никак не меньше тонны, такого хрусталя нигде в мире нет. Ему место в музее, в Ленинграде. Давай, Яков, собирай мужиков, попробуем сплавить по реке до Саранпауля».

Студент присвистнул:

— Фига се… И чо дальше?

— Чо-чо… За зиму сделали большую нарту, запрягли восемнадцать оленей и повезли по горам. Сколь раз нарта набок заваливалась, сколь слез мы пролили, пока снова загружали каменюку! Кое-как довезли до Неройки, по Пуйве не могли поначалу сплавить – лодка тонула. Ох и намучились мы с этим хрусталем, пока доставили его в Саранпауль! Весной там сколотили огромную бочку, затолкали в нее друзу, обложили соломой и покатили на берег. Почти загрузили по сходням на баржу, да не удержали и… утопили в Ляпине, — Рочев снова принялся хихикать.

— Дня три доставали хрусталину из реки, потом баржа почти што месяц плыла до Березова. А там при разгрузке снова утопили, теперь уже в Сосьве. Видать, не хотела эта зараза уезжать отсюдова…

Притихли студенты, один из них спрашивает:

— Алешков – а он какой был?

Рочев положил кристаллик на заскорузлую ладонь и посмотрел сквозь него в глубь прожитых лет.

— Алешков-то? Упрямый и отчаянный…

…ТЕНИ в кристалле преломляются и мы видим совсем другую картинку примерно в тех же местах. Четверо мужчин типичного облика работяг 30-х годов — в ватниках, дождевиках, кирзачах – с двумя вьючными лошадьми идут по тайге.

Камера несколько раз пролетает над маленькой экспедицией, в разное время суток показывая то, чем занимаются ее члены – Алешков смотрит в бинокль, заносит изображение на карту, второй геолог собирает камушки, третий осматривает копыта мерина, что-то рубит, четвертый – проводник.

Новая сцена – вечерний привал. Пока один занят приготовлением обеда (снимает кожу с рябчика), а второй подшивает прохудившийся сапог, Алешков с перебинтованной правой рукой диктует напарнику, который карандашом записывает в полевой журнал:

— Наблюдая секущие контакты таких тел, равно как и присутствие временами среди них зерен полевого шпата, можно предположить интрузивную природу таких кварцевых тел, вероятно, возникших за счет застывания своеобразной ультракислой «кварцолитовой» магмы.

Он на несколько секунд замолчал, потом продолжил:

— Назовем их для удобства «кварцолитами». Записали? Продолжим. Закартированы несколько участков выветрелых пород, имеющих «жильную» форму. Протяженность каждого из этих тел составляет около километра, а мощность – один-два метра, причем, вытянуты эти полосы выветрелых пород вдоль крупных главных разломов района и явно приурочены к крупным зонам подвижек или зонам брекчирования. Все перечисленные особенности заставляют считать эти полосы гидротермальными образованиями.

Один из спутников – невысокий усатый крепыш, по виду – типичный завхоз, держа в руках сапог, не выдерживает и язвительно говорит вполголоса:

— Кварцолиты – это хорошо. Жаль только, что с их похлебку не сварганишь…

Алешков прервал свой монолог и недоуменно спросил:

— Простите, Сергеев, вы что-то сказали?

Видимо, у завхоза накопилось много злости, и он решил наконец выговориться. Язвительно произнес:

— Ну что вы, Александр Николаич, как можно! Рабочая лошадь слова не имеет, ее удел молча тащить воз, пока не сдохнет на пашне!

Он с вызовом уставился на начальника. Тот с удивлением поинтересовался:

— Что с вами? Вам нездоровится?

Завхоз обрадовался возможности выплеснуть накопившееся раздражение, а потому заговорил торопливо и сбивчиво, иногда проглатывая окончания слов:

— Что со мной… Ничо! Ни-че-го! Кроме того, что по вашей милости мы отдали половину продовольствия случайно встреченным вогулам – потому что, видите ли, (он передразнил говор Алешкова) нам необходимо складировать образцы минералов, которые чрезвычайно важны для исследований! Да нам жрать нечего! Сапоги у всех прохудились! Теплой одежи нету! Третьего дня медведь кобылу задрал, и мы теперь проклятые каменюки на себе тащим! А так-то больше ничо не происходит, не-е-е!

Он выдохся и замолчал. Слушая хозяйственника, Алешков по-птичьи склонял голову то на одну сторону, то на другую, потом посмотрел на остальных членов экспедиции, внимательно прислушивавшихся к разговору. Вздохнув, он произнес:

— Ну что, товарищи, давайте продолжим наше импровизированное собрание. Сергеев, что вы предлагаете в создавшихся условиях?

В первую минуту тот смешался, потом набрался смелости и заявил:

— Я предлагаю устроить в приметном месте закладку, оставить там все образцы и налегке вернуться в Саранпауль. Оттудова можно послать людей с лошадями, которые все ваши образцы притаранят!

Алешков резко обернулся к завхозу, заговорил с напором:

— «Ваши»?! «Ваши»?! Следует понимать, что вы, Сергеев, никакого отношения к целям и задачам экспедиции не имеете? Вам безразлично, что Красная Армия страшно нуждается в современных видах вооружения, что советская промышленность задыхается из-за нехватки сырья, что уральские заводы требуют бокситов, никеля, кварца, золота, вольфрама, и что всего этого полно здесь (он обвел руками горизонт), но мы не можем дать все это Родине! Потому что у вас, видите ли, сапоги прохудились!

Завхоз растеряно забормотал, теребя голенище:

— Нет, да чо? Да я ничо… Разве я супротив Родины… Александр Николаич, прости ты меня, дурака, Христа ради!

Глаза начальника постепенно смягчаются, он кладет руку на плечо усатого:

— Все будет хорошо, Сергеев, вот увидите! Через недельку завершим съемку, выйдем к Пуйве и потихоньку двинемся назад, к базе. И даю честное слово: когда вернемся домой, я вам подарю замечательные новенькие сапоги – хромовые, со скрипом!

Их разговор прервал проводник с ложкой:

— Садитесь уже вечерять, спорщики…

…РАССВЕТНЫЙ ЧАС. Собравшаяся экспедиция начинает подниматься по склону сопки, камера поднимается выше и улетает вперед. На вершине сопки открывается потрясающий вид на Приполярный Урал и Народу. Голос за кадром:

— В сентябре работы были закончены, экспедиция вернулась на базу, но Александр Николаевич задержался и был вынужден выбираться из лабиринта гор в одиночку. Тогда он решился на сумасшедший поступок — одиночное плавание по быстрой и порожистой реке Итье на лодке-«калданке». Дважды лодка переворачивалась от ударов о подводные валуны, и Алешков оказывался в ледяной воде, но все-таки сумел выбраться на берег. За пять дней он проплыл 230 верст и появился в Саранпауле, когда все уже сочли его безвременно погибшим. Вот так и зарождалась легенда о будущем профессоре Алешкове…

Александр Николаевич Алешков (1896–1949). Родился на территории современного Вилегодского района Архангельской области, выходец из старинного русского крестьянского рода. В 1924 г. в составе Северо-Уральской экспедиции по рекогносцировке Полярного Урала, будучи еще студентом, выполнял маршрутную топографическую съемку, в следующие годы вел геологические работы. В 1927 г. на лодках поднялся по Ляпину, открыл самую высокую гору Урала — Народную (1895 м). В 1929 г. открыл скопления горного хрусталя промышленного значения — месторождение Додо, содержащее очень крупные кристаллы чистейшего горного хрусталя.

4 комментария “Были. Александр Алешков”

Не могу не прокомментировать заинтересовавший меня рассказ о наших краях и о геологии. Может и всё верно,но вот только Яков Философович Рочев не был манси. Он был высоким ,статным коми-зырянином .В детстве я с ним даже лично общалась и он любил шутить с нами -ребятишками.Он был другом папы и родственником. В Полярно-Уральской экспедиции у него работал сын. Не раз и отчёты Алешкова А.Н. бывали в моих руках. Только ничего так и не добывается кроме золота и кварца.

А Н Алешков — Родился 05.02.1896 (новый стиль) в д. Боброва Горка Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.

Похоронен в 1949г в с. Никольское Вилегодского района Архангельской области.

1) По личному свидетельству журналиста Вячеслава Гончарова, Яков Философович Рочев был не манси, а коми:

http://www.vsluh.ru/news/oilgas/887

«08 ОКТЯБРЯ 2001 18:46

Только в газете «Вслух.Ру» вы можете впервые узнать о

том, что хранящаяся в ленинградском горном геологическом музее

вот уже почти 70 лет самая большая в мире друза хрусталя в

тонну весом была найдена на территории Тюменской области, в

горах приполярного Урала, неподалеку от поселка Саранпауль

Березовского района. Об истории этой находки рассказывает

журналист Вячеслав Гончаров, которому в далекие 60-е годы

довелось встретиться с человеком — непосредственным участником

уникального открытия..

КАЮР.

: Горы. Кругом одни только горы. И как-то одиноко

чувствуешь себя среди этих вершин, среди шума тайги, среди

нагромождения камней. Кажется за каждым стволом, за каждым

вывороченным корнем тебя поджидает опасность. Здесь редко

встретишь тропу, брошенный чум или пепел кострища. И только

сгнивший пень может подсказать, что когда-то и здесь прошел

человек. Трудно догадаться, откуда и куда, зачем он шел. Как

оказался в этих диких горах? Может, сбился с пути и укрывался

в лесу от холода. А, может, загнал его сюда ветер скитаний,

может, привели, сюда легенды предков о сказочных богатствах

этого края. Что искал он? Свою судьбу? Золото? Или хитрющий

соболь заманил в свои владения? Трудно сказать. Но человек

побывал в этих горах. Побывал давно. : И это было давно. За

восточные хребты Урала пробирались купцы и авантюристы, горные

инженеры и отставные поручики. Они искали золото и иногда

находили его. Но «слепая фортуна, — как говорил академик

Ферсман, — превращала в богачей одних и разоряла других».

Здесь с каждым золотым прииском были связаны легенды. Но это

было давно. Золото добыли. Одни пропили его. Другие проиграли

в карты. Заглох край и, казалось, что нет уже здесь места для

изыскателя и инженера. Угрюмыми выступами хребтов, холодными

ветрами встретил приполярный Урал в 1924 году первых

российских геологов. : В самом центре Саранпауля, среди

переплетения узких, кривых улочек стоит добротный дом. А рядом

второй, старый и покосившийся, с разобранной второй половиной.

Даже бревна почернели от старости и покрылись налетом не то

плесени, не то мха. И если бы эти бревна могли говорить, то,

наверное, рассказали о тех, кого принимали они в свое тепло

много лет назад. Каждый полевой сезон, каждый маршрут в горы

первых геологов начинался от крыльца этого старенького,

покосившегося домика. Здесь они встречались два раза в год,

весной и поздней осенью, когда холода и снегопады,

пронизывающие ветры выгоняли их с гор. Весной они уносили с

собой нерастраченную энергию и идеи, осенью здесь в этом

домике они осмысливали результаты нелегкого поиска. Они еще

плохо знали Урал, и он поначалу казался им неприступным. Они

не знали бродов, не знали троп и каждый самостоятельный шаг

граничил с риском. И тогда они брали с собой местных охотников

и оленеводов — извечных следопытов, которые по какому-то

только им одним знакомому чутью узнавали тропы, проводили

оленьи упряжки, поднимали тяжелые лодки по рокочущим горным

рекам. И первые геологи своими открытиями, а, зачастую, и

жизнью были обязаны именно им, своим проводникам, своим

каюрам. Водил много лет геологов в горы и хозяин старенького

домика Яков Философович Рочев. В те конца 60-х годы Яков

Философович был ровесником ушедшего 20-го века, но не выглядел

старым. Только горные ветры и время высушили кожу, загрубили

лицо. Он нетороплив в разговоре, медлителен в движениях.

Может, в двадцатых, когда он впервые повел в горы геологов,

он был другим. Трудное было время. Страна нуждалась в угле и

золоте, медной и железной рудах. Вот тогда взоры ученых

обращаются за Уральский хребет. Первым появился в Саранпауле

Александр Николаевич Алешков. Он то и заразил молодого

охотника коми идеей поиска. Так с первого своего полевого

сезона и на долгие годы связал свою жизнь с геологами Яков

Философович Рочев.

…»

2) Как свидетельствует в своей книге Петров Валерий Петрович, современник и коллега Алешкова, А Н Алешков по национальности был коми-зырянин, а не «выходец из старинного русского крестьянского рода» — (не понимаю зачем внесли эту некорректную правку)

http://geos-books.ru/petrov-v-p-vospominaniya-o-kamne-i-o-lyud/

«Петров В.П. Воспоминания о камне и о людях, связанных с наукой о камне.

М.: ГЕОС, 2005. 128 с.

Автор книги рассказывает о годах учения в школе, Сельскохозяйственном институте г. Тбилиси, в Ленинградском университете в 1918-1928 гг., и о последующей (до 1941 г.) работе в Академии наук СССР. Он вспоминает об организации в то время работы и учебы, о встречах как с выдающимися учеными, так и с рядовыми тружениками науки. Описывает и безоблачные, и горькие судьбы людей, открытия в геологии, сделанные и не получившие признания на Родине.

Книга интересна геологам и естественникам, а также историкам науки в СССР.»

«… Александр Николаевич Алешков по национальности был зырянин или как эту национальность называют сейчас — коми, это коренные жители Пермской области и Северного Урала. Еще до революции он сумел получить техническое образование и стал горным техником; в те годы это было немалое геройство. После революции он окончил университет и, когда в 1927 году я с ним познакомился, он был уже ассистентом Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. Алешков работал в музее университета. В своей работе он остался верен Малой Родине, все его исследования велись на Урале и, особенно, на Полярном Урале…»

Там же Петров В П подробно описывает и последние годы жизни Алешкова в Свердловске:

» В конце 1942 г. и начале 1943 г. в Свердловске, в эвакуации, положение у Алешкова было крайне трудное, у него была большая семья и только один рабочий паек был у самого А.Н. Фактически его семейство сильно голодало. Тогда в Свердловске базировался ученый совет нашего института, секретарем ученого совета был Г.А. Соколов и, учитывая тяжелое положение А.Н. Алешкова, а также поговорив с А.Н. Заварицким и Д.С. Белянкиным, Г.А. Соколов предложил А.Н. защищать докторскую диссертацию. Напомню, что докторское звание позволяло получить дополнительную карточку на продукты, и этим можно было помочь семейству. Однако тут же сказал ему:

— Александр Николаевич, у Вас большие Уральские работы, соберите их и защищайте, но учтите, что Ваши представления о кварцолитах встречают огромную критику, не говорите о них! Ваши доказательства в этой области не примут».

А.Н. согласился, представил диссертацию. Г.А. Соколов ее внимательно прочел и убрал оттуда все «кварцолитовые» реликты. Оппоненты дали на диссертацию блестящие отзывы, и казалось , все будет хорошо.

Надо сказать, что уже во время написания диссертации А.Н. Алешков чувствовал себя плохо и почти отказался от полевых работ.

…»