Николай Коняев

Берёзов. Последний день. 1907, 18 февраля

Утром в палату зашёл Малинин. Откинув голову чуть назад, с подозрительным прищуром посмотрел на Лейбу, со скрещёнными на груди руками неподвижно стоявшего у окна. Погода по-прежнему стояла тихая, тёплая, но уже какая-то серая, словно предгрозовая. В сумерках крупными хлопьями падал снег, опушив санную дорогу, крыши домов и амбаров. Спозаранок Лейба уже прогулялся до моста и обратно — на всю прогулку ушло полчаса. Лучше было бы отоспаться, но и ночью он не сомкнул век ни на минуту…

— Вам нездоровится, Лев Давидович? Что-то, гляжу, вы сегодня унылый? Уж больно смурной?

Лейба, тряхнув густой шевелюрой, очнулся от мрачных мыслей.

— Всё со мной в порядке, Михаил Васильевич… Чувствую себя совсем уже неплохо. Вот только голова сегодня…

— А что же вы молчите? – с упрёком произнёс Малинин. – Давно бы и сказали мне или Копытову. Давно бы приняли таблеточку. Это всё неврастения – утомление, бессонница, головная боль… Притомились вы, Лев Давидович. Вам бы подлечиться всерьёз и основательно…

— Долечиваться, думаю, придётся в Обдорске…

— Андрей Юльевич, надеюсь, за вами там присмотрит. Да и в Обдорском ныне врач хороший, — по-своему истолковав его слова, то ли возразил, то ли ободрил Малинин. — Только вот надолго ли, не знаю. С января в разъездах по уезду. В юртах повсеместно оспа, дифтерия… Страшные картины, Лев Давидович! Сам-то я в уезде без году неделя. До меня тут Зальмунин служил. Вот был врач от бога. Вот кому досталось! Уж он-то навидался всяких эпидемий! Ну да ничего! Выпейте таблетку, полежите. Сегодня воскресенье, отдыхайте, а завтра-послезавтра поглядим…

Голова действительно разламывалась. Лейба запил принесённую доктором таблетку, вновь подошёл к окну. Из проулков и окраинных улиц к мосту семьями и поодиночке стекались спешившие на утреннюю службу празднично одетые горожане. Изредка трусили впряженные в розвальни угрюмые лошадки…

— А вот порошками-то, Лев Давидович, напрасно пренебрегаете, -обернулся от двери Малинин. – Со вчерашнего утра порошки на столе неприкосновенны… Мы же как договорились? По одному порошку три раза в день.

— Виноват, иногда забываю! – спохватился Лейба.

— А не забывайте. Это в ваших интересах! – Малинин, наконец, ушёл.

«Всё под угрозой срыва. Если не сегодня, то уже никогда. Завтра будет поздно. В понедельник Евсеев наверняка заговорит об отъезде. Возможно, из больницы переведут в тюрьму, а через день-два отправят в Обдорск. И этот Козья Ножка тоже хорош! Разве можно было доверяться какому-то беспробудному забулдыге? Вот где он, этот чёртов зырянин? Приехал, не приехал?!»

В палате не лежалось, не сиделось.

Лейба оделся, поднял воротник полушубка…

Коровьи-Ножки встретил его у калитки.

— Ну?! – вскинулся навстречу Лейба.

Кузьма Илларионович махнул рукой и с облегчением вздохнул.

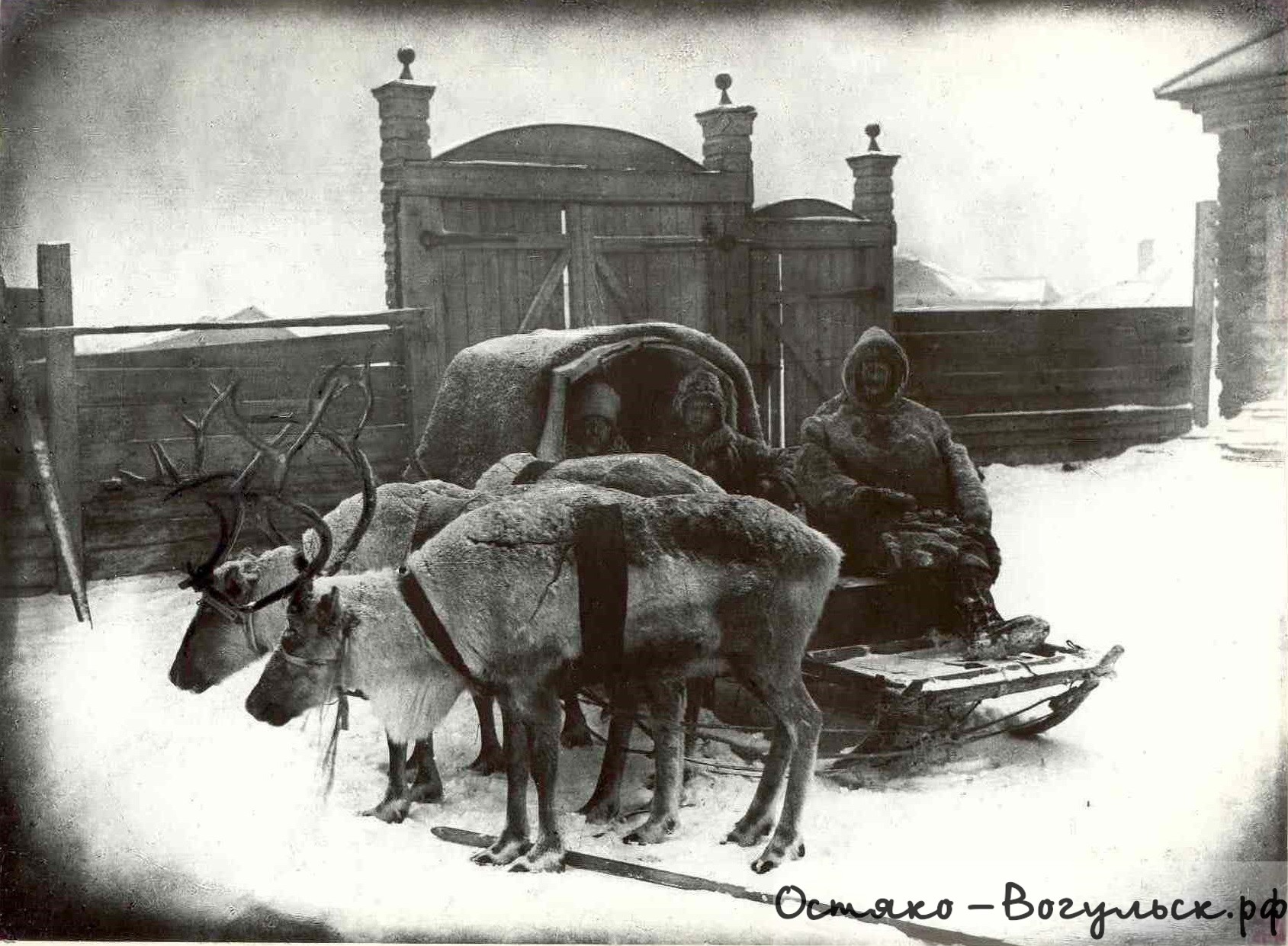

— Явился, паразит. Под утро. Пьяный в стельку, шапку потерял, но олешек привёл… Сейчас отсыпается. Так что не извольте беспокоиться.

— Что значит, не извольте беспокоиться? – вскричал, встав в позу Лейба. – Вы понимаете, Кузьма Илларионович, в каком я положении? Поставьте себя на моё место! «Не извольте беспокоиться!»

Коровьи-Ножки виновато развёл руками.

— Ну да ничего, теперь-то он от нас никуда не денется! Отоспится к вечеру…

— А к ночи вновь напьётся?

— Вот что, Лев Давидович… Мои сегодня будут на спектакле. В одиннадцать незаметно подходите. У меня поужинаете, переоденетесь да и тронемся. Вонька будет ждать в леске.

Над входом в солдатскую казарму висела афиша: «Спектакль по пьесе А. Островского «Свои люди – сочтёмся» в постановке режиссёра Г.А. Кузьмина».

В просторной казарме вместо вынесенных тумбочек и кроватей были установлены ряды стульев. Зал был полон. Даже в проходах плотно стояли неизбалованные благами цивилизации берёзовские театралы. Посредине квадратного дощатого помоста импровизированной сцены с красным раздвинутым занавесом стоял мягкий диван, на котором в полуобнимку восседали широколобый простоватый купец Большов в наброшенном на плечи бордовом бархатном халате и его подобострастный приказчик с «говорящей» фамилией Подхалюзин… Судя по разыгрываемой сценке, завершалось первое действие.

— Старенёк уж я становлюсь хлопотать-то. А ты помогать станешь? – высверливая глазами приказчика, спрашивал Самсон Силыч Большов, из-под наклеенных усов и бороды которого Лейба усмотрел рыжую щёточку усов штабс-капитана Салмина…

Подхалюзин под сверлом большовского взгляда извивался, как угорь:

— Помилуйте, Самсон Силыч, в огонь и в воду полезу-с!

— Эдак-то лучше! – встав с дивана, сказал Большов. – Спасибо тебе, Лазарь. Удружил! Хлопочи! Сделаешь дело аккуратно, так мы с тобой барышами-то поделимся. Награжу на всю жизнь.

Подхалюзин в подобострастных поклонах засеменил за хозяином.

— Мне, Самсон Силыч, окромя вашего спокойствия, ничего не нужно-с.

Красный занавес перед помостом дрогнул и под дружные аплодисменты зрителей медленно стал сдвигаться…

В антракте Лейба вышел в коридор, где под напором возбуждённой толпы вынужден был вжаться спиной к стене, пропуская пробивавшихся к выходу мужчин. Сбоку кто-то бесцеремонно подхватил его под локоть…

— Лев Давидович, рад видеть! — Глаза у Сверчкова искрились и сияли.

— Взаимно, Дмитрий Фёдорович!

— Ну, как вы? Вижу, на ногах, живы и здоровы?

— Да, всё в порядке, Дмитрий Фёдорович…

— Ну и слава богу! Мы с Георгием Степановичем тоже остаёмся. Пока в тюрьме, но исправник обещает подобрать жильё…

— Вы один здесь или с Хрусталёвым? – Лейба беспокойно огляделся.

— Один, Лев Давидович. Хрусталёв с утра в постели. Он на самом деле чувствует себя неважно. Кашель, жар… Уж не пневмония ли? Или того хуже, местная зараза! Евсеев отправляет к больницу. Возможно, на ваше место…

— На моё?

Дмитрий Фёдорович слегка смешался.

— Разве вас завтра не выписывают?

В интонации «наивного» вопроса Лейба уловил скрытый подтекст. Лукавить с преданным делу революции человеком с проницательным, всё понимающим взглядом было бессмысленно и даже стыдно. Тем более, что завтра же побег может быть и обнаружен.

— Возможно, Дмитрий Фёдорович… Возможно, даже в ночь… Сегодня, — сжав ладонь Сверчкова, шепнул Лейба. — Вот только Хрусталёву знать об этом нежелательно.

— Я вас понимаю… Георгий Степанович — сложный человек. Так что же? До-свидания?

Лейба усмехнулся.

— Только не до скорого… Желательно — «прощайте». По крайней мере, до лучших времён… Я сейчас ухожу, Дмитрий Фёдорович. И хочу сказать, — за всё вам благодарен! Надеюсь, наши пути ещё сойдутся!

Сверчков с чувством тряхнул протянутую руку.

— Удачной «выписки»!

Уже на выходе из казармы неожиданно столкнулся с исправником.

— И вы тут, Лев Давидович?! – в удивлении воскликнул Евсеев. – Похвально, похва-а-ально! Как вы себя чувствуете, скажите-ка на милость?

— Спасибо, Иринарх Владимирович. Чувствую себя значительно лучше, — с лёгким поклоном бодро ответил Лейба.

Нечаянная встреча с исправником сейчас была как нельзя кстати.

— Вижу, вижу!

— Через день-два, пожалуй, можно трогаться…

— Похва-а-ально! – Исправник, вероятно, под впечатлением спектакля находился в прекрасном расположении духа. – Как вам наша постановка? А каковы актёры, а, Лев Давидович?!

— Восхитительный спектакль, великолепные актёры! – подыгрывал Лейба, уподобляясь отвратительному в лживой угодливости Подхалюзину.

— Могут ведь! – Раскрасневшийся Евсеев громко высморкался и небрежно сунул носовой платок в карман эффектного парадного мундира. – Могут, сукины дети! Ну, не Петербург, конечно, не Москва, да ведь не хуже, чем у тоболяков? А каков Самсон у Салмина?

— Салмин – это ваш штабс-капитан?

— О-он, сукин сын! Он, гуляка!

— Нет слов, хорош!

— А Подхалюзин Кузьмина? Кузьмин Григорий Васильевич, скажу я вам, большо-ого таланту человек! Ему бы на большую сцену! Каков у него Подхалюзин?

— Неподражаем!

— Ше-ельма! – уточнил Евсеев. – Это надо же, шельма шельму обмишулил. Вот же сукины сыны! Эх, — мечтательно произнёс он, — нам бы добрую сцену. Свою бы Народную аудиторию. Но, уверяю вас, будет. Будет рано или поздно!

Прозвучал звонок к началу второго действия. Со двора в казарму потянулись покурившие мужчины.

Лейба поспешил откланяться.

— А на второе действие разве не остаётесь? – вскинул брови Иринарх Владимирович.

— Нет, к сожалению. Пока ещё тяжеловато. Притомился за день.

— А-а! Ну, с богом, Лев Давидович. С богом! Отдыхайте!

На дворе в окружении младших офицерских чинов салминской команды возвышался поручик в отставке Рошковский. Лейба замедлил шаг. Подойти бы, попрощаться, да, увы, нельзя. Это может вызвать подозрение. Лейба молча прошёл мимо.

Фаддей Николаевич долгим взглядом проводил уходящую в серые сумерки одинокую тёмную фигурку.