Валерий Косихин

— Все! — сказал Славка. — Все-е-е!

Подвесной лодочный мотор «Вихрь» чихнул последний раз и замолк, с облегчением отдавая пространству жар своего разгоряченного стального тела. Кончился бензин. Но странно то, что, когда «Вихрь» чихнул и умолк, Славка Краев тоже словно облегчение почувствовал. Он встал в шлюпке во весь свой жердинный рост и, дурачась, радостно заорал на всю реку:

— Все-е-е! Приехали-и-и! — хлопнул мотор по горячему кожуху, пнул пустой бачок и спокойно уселся на корме. Только потом огляделся.

Деревушку Чантырья он уже пролетел. С правой стороны медленно уплывал яр с одинокими молодыми сосенками. Река в этом месте делала крутую гибкую петлю, запутываясь левым берегом в темных кустах тальника. Это был Кордон, место, где раньше на яру стояли эстакады и громоздились штабеля леса; по весне эти штабеля, бешено грохоча, валились в воду, чтобы под дружным напором десятка багров и оголенных потных мужицких тел превратиться в плоты.

Кордон — значит до Назарова добрых четыре километра по воде. Можно было сесть за греби и ускорить путешествие, но Славка не хотел. Конда течет вниз, к дому, вот она пусть и тащит. С божьей помощью к началу утра доволокет.

Славка прикурил «беломорину», выдохнул два раза шумно и стал любоваться уловом. В ящике в носу шлюпки матово и мокро-глянцево светились тела щук, лопатистые язи, крупный и мелкий чебак, окунь… — всего ведра на три будет. Конечно, можно было и не тащиться за шестьдесят верст, не жечь прорву бензина — такой улов можно было взять и рядом с поселком, но Славке Краеву рядом с Назаровом вертеться не хотелось. Скучно ему рыбачить рядом с Назаровом.

Славка пробрался на нос, запустил руку в ящик с рыбой. Рука у него молодая, горячая, и рыба ответила на ее жар холодным трепетом скользких тел.

— Вот так, вот так… — буркнул парень, поднял голову и только сейчас заметил, что день уже укатился и вечер вот-вот завязнет в своей собственной сумрачной духоте. Лодку медленно тянуло мимо крутого яра Кордона. Яр изгибался полумесяцем метров на триста, и пока течение нехотя одолевало вместе с лодкой эту дугу, вечер уже запал за дальним левобережным лесом — наступила ночь. А вместе с ночью, как это бывает на Севере, сгустились сырость, туман и прохлада. Славка ощутил холодок под легкой рубахой, вздрогнул крупно — полез за стеганой ватной фуфайкой.

Справа доплывал Кордон, его песчаный берег еще мерцал в ночи. Левый берег проглядывал смутно и разорванно: густые провалы луговых промоин и слабо прочерченные пунктиры кустов. Глухо просвистела крыльями кряква, села где-то за кустами и закричала хрипло, раздумчиво в перерывах своей предсонной возни. Ночь.

Быть может, странная это была ночь. Быть может, она таила в себе нечто. Иначе чем объяснить, что восемнадцатилетний Славка Краев вдруг затих в своей лодке, задумался, забоялся чего-то.

Вот ушел назад в темноту Кордон. Но почему-то слово это, название места этого застряло в голове парня, тревожа там какую-то нервную точку… И тут вспомнились ему рассказы стариков.

В известные времена, рассказывали старики, пришел откуда-то в тайгу матерый человек по имени Назар. Никто не знает, что пригнало его сюда, на глухую таежную речку. От каторги ли бежал, от хозяина ли злого, от горя ли житейского? Известно только, что пришел он через Урал и из всего скарба принес с собой полушубок да ружье доброе с провиантом богатым. Пришел и поселился на крутом яру, где потом плотбище, эстакада возникла, а сейчас нет ничего, осталось только название от плотбища — Кордон.

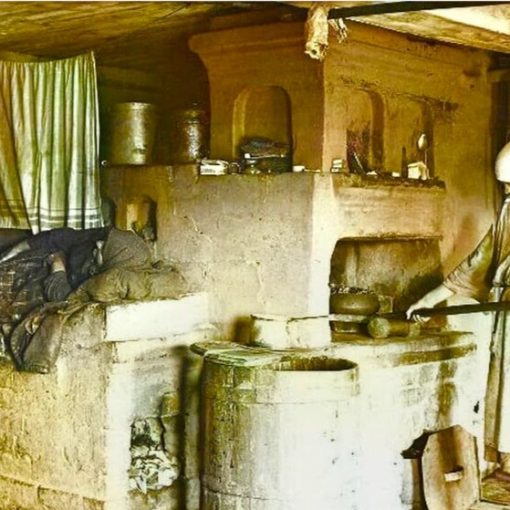

Могучий, видать, мужик был: один вымахал себе избу из комлей кондового леса, что стоит обычно только по сухим высоким увалам — такое дерево огреешь обухом топора, так оно потом еще с час звенит сухо и гулко. Поставил избу, сплел из тальника вентеря для рыбалки и зажил мрачно, одиноко, молчком.

Говорят, потом и баба у Назара объявилась. Не то у остяков местных купил, не то в лесу чуть живую подобрал. Была она вдвое меньше и втрое суше Назара, забитая баба, бессловесная. Бил ее Назар, сказывают, смертным боем. Только кто может знать об этом — в округе на сто верст человека не сыскать было в то время. Была у Назара и собака по кличке Полкан, ростом с теленка, злой пес, умный и крепкий.

Ранними утрами редкие ходоки-лодочники видели на плесе под яром могучего Назара с ледащей бабенкой безымянной — видели, как тягают два молчальника тяжелый невод, — и старались скорей проскочить это место… Обычно молчал Назар, но пугал местных людишек горячим взглядом из-под закуржавевших инеем бровей.

Потом бабенка та исчезла, померла, видать. Никто не знает, горевал отшельник после смерти ее или нет. Но с тех пор рыбачить он стал со своим верным Полканом. Приспособился старик. Сам на лодке-осиновке невод по воде водит, а Полкан в нехитрой сбруе по берегу упирается. Дивились остяки на такую штуку и по темноте своей лопотали опасливо:

— Ой, паря, паря! Назарка на черном духе рыбка ловит. Шаман Назарко, однако.

Прошло несколько лет, и Полкан, видать, помер. Помер Полкан, и Назар исчез, ровно и не было его в местах этих диких. В воду ли бросился, ушел ли куда — никто не знает. Только избушка его кондовая долго еще пугала местный люд. Потом и избушка пропала — словно черт языком слизнул ее. Чудо.

Вспомнил Славка Краев легенду эту, и жутко ему стало, жутко и сладостно от такой жути.. И неожиданно для себя затабанил он гребями, развернул лодку и быстро, мощно погреб назад, к уплывшему в темень Кордону. Догреб до середины яра, бросил весла, затих, напряженно вглядываясь в смутное мерцание высокого песка. Взгляд его нащупал на высоте что-то черное, комлистое. И представилось ему сразу, что там вверху сидит на пне могучий старик Назар. Плечи в сажень, шея — как два бурых сросшихся корневища кедровых, глаза волчьи и печальные. О чем-то думает Назар? О чем? О жизни ли прошлой, о бабе ледащей, о Полкане ли верном? Сутулится в тяжких думах шатун рода человеческого, и вот уже взгляд у него не дикого волка, а обездоленной лесным пожаром белки. Вот подымается Назар с последнего места своего на этой земле, разворачивает медвежье тело свое и грозит кулаком вечной ночи, которая сомкнулась над ним, поглотила его:

— Будь проклята, ночь, будь проклята!

Брр! Вздрогнул от этого крика Славка Краев, протер зацепеневшие глаза. И что это чудится странное? Всплеснулась у левого лугового берега рыба — язь перевернулся во сне на правый бок. Славка схватился за весла и бешено забурлил водой, погнал лодку так, что сразу вспотел. Чудом не врезался в проплывающий топляк, только это и отрезвило его, прогнало страх. Топляк напомнил о моторе, и он с радостью захлопотал по хозяйству: стал отвинчивать «Вихрь», снимать его с подвеса и укладывать в лодку — неровен час винт изуродуешь, тогда хоть домой не возвращайся.

Потом Славка греб уже спокойно, размеренно, до боли в зрачках вглядываясь в темноту, чтобы держать посередке реки, не выскочить на берег. Для этого он часто наклонялся, стараясь снизу поймать почти неуловимую черту, где ночь земли стыкуется с ночью неба — в этом месте еле угадывалась мутная светящаяся полоска… Но в темноте было трудно ориентироваться, и скоро ему надоело грести — бессмысленно работать, не видя результата. Вся природа, весь мир вокруг жил ночью и для ночи, и Славке Краеву казалось, что и его весельная работа тоже всего лишь дань ночи. Он поднял весла и отдался течению Конды, полагаясь на ее извечную целеустремленную мудрость. Долго он плыл так, бездумно оцепенев на корме шлюпки.

Потом задремал, почти уснул. Но что-то вдруг растревожило его. Он открыл затяжелевшие глаза и ахнул… Ночь стала белой. Черная река стала белой. И главное — белота эта была движущейся. Белая мятущаяся туча чего-то живого трепетала впереди, по бокам, вверху над ним и позади лодки. Тучу несло, вихрило, она возникала отовсюду и из ничего, она медленно в безуспешном движении вверх и вдаль оседала на воды реки, на лодку, на самого Славку. Оседая на Славку, эта белая туча билась по лицу, щекотала ресницы,губы, трогательно гладила волосы, кожу… Это показалось сном. Краев попробовал закрыть глаза, но сон был не в нем, сон этот жил и существовал вне его, в окружающем мире.

А белая туча все шла и шла, все в том же сказочном безгласном, но живом трепете — она казалась мягкой и теплой. Так оно и было в действительности. Ведь это летели мириады белых мотыльков. Их родила молчаливая летняя ночь. Требовалось несколько месяцев подспудной родительской работы природы, чтобы из незаметных для слепого глаза человеческого личинок-точек вспыхнули эти белые крылышки, чтобы они расправились, снялись с берегов, из травы, лужиц, кустарников, сорвались в мир и полетели… А куда лететь им? А для чего полет их? Они не знают. Не знают они и того, что жить им один миг всего — ровно столько, чтобы сняться с берегов, пролететь несколько метров и опуститься на воды реки. Об этом знает лишь природа. Об этом знает лишь ночь, которая рождает их в себе и для себя и поглощает их в себе. Такое бывает единственный раз в году, в единственную июльскую прохладную ночь.

Редкому человеку удается увидеть этот неповторимый хоровод трепетного порыва жизни и обреченности.

Славка понял, наконец, что белая пурга в летней ночи — это туча белых мотыльков. Он вспомнил, как в детстве пытался подстеречь вот такую ночь, когда река становится белой от падающих обреченных на час жизни мотыльков. Целую неделю выезжал он тогда ночами на реку, но все равно прозевал. Не выдержал еще одной ночи, и тогда все и случилось. И о случившемся он узнал лишь утром, когда река понесла на своих ленивых водах замершие неподвижные созвездия белых снежинок-мотыльков. Вспомнил это Славка Краев и затрепетал, может быть, впервые в жизни от ясной и сладостно-ощутимой радости: вот оно! Случилось!

Он запрокинул голову, подставив лицо теплому снегопаду, и замер в переживании острейшей нежности, которая через кожу лба, щек, губ проникала в грудь и в сердце — до самых глубин души. Мотыльки падали, трепыхали крылышками и остывали, умирая. Но так велик был поток их, так бесконечно было тепло этого потока!.. Краев опустил обе

ладони за борт и в мягком потоке уходящей воды тоже, казалось, ощущал это тепло.

А ночь мерцала белой жизнью, ночь светилась от белого движения мгновенной жизни. И река, на которой вырос и провел восемнадцать беззаботных лет Славка Краев, впервые для него была белой, вся белой.

Может быть, для того и рождались мириады беспомощных существ, чтобы сгореть в одно мгновение, сгореть и осветить темноту, высветить в ней и реку, и берега, и небо… и пробудить хоть в одном человеке пусть невнятные, пусть мимолетные ощущения радостной горькой борьбы между рождением и смертью. Кто знает… Но как же бессмысленно тогда проклинать ночь и грозить ей кулаком с призрачных берегов старой ушедшей жизни!

— Ого-го… Рыбак! Рыба-а-ак!

Славке чудилось, что кто-то кричит, кто-то зовет его хриплым громовым голосом. Голос этот прорывался сквозь белую ночную метель, которая все еще виделась ему, хороводила вокруг…

— Вот черт! Салага! Вставай!

Славка вскочил, очумело продирая глаза. Ударился головой обо что-то железное, высокое, и только от боли очухался; определил, что рядом с ним борт катера. Задрал голову — вверху стоит полосатый мужик, насмешливо лыбится во всю морду и никак не может остановиться в зычном реве:

— Ух ты! Ну-у! Во дает!

Рядом с ним женщина, молодая совсем и тоже в тельняшке, в брючках.

— Проснулся, милашка… — пропела женщина.

Славка никак не мог окончательно прийти в себя: только что была ночь, белая метель мотыльков, белая река, голос Назара с высокого яра у Кордона — и вдруг катер, люди, яркое солнце… Видать, уже покатилось утро.

— Где я, мужики? — спросил он растерянно.

— Взят на абордаж, — мужик в тельняшке хохотнул, покосившись на женщину.

— Между Мулымьей и Назаровом, — ответила женщина.

От такого сообщения Славка ахнул.

— Здорово ты, браток, нарезался. Сколько баночек раздавил?

— Брось ты, Петро, — пропела женщина. — Трезвый он вовсе. — Женщина рассмеялась, и снизу Славке хорошо было видно, как заходил в смехе ее молодой, обтянутый тельняшкой живот.

— В Назарово мне надо. Проскочил сдуру.

— Самосплавом, че ли?

— Ага, бензин кончился.

— A-а… бензинчику сейчас подкинем, мы люди не гордые.

Славка заправил бачок бензином, бросил на палубу катера пяток замлевших на солнце щук. «Вихрь» взревел безотказно и радостно, как застоявшийся конь.

— Ну, покедова, крабы!

Через минуту он оглянулся. Катеристы стояли все так же у борта, и повариха, кажется, все еще смеялась тихо и певуче.

Навстречу стремительной шлюпке, навстречу Славке Краеву мчался новый молодой день. И Славка Краев был молод, и в быстром полете лодки думались ему молодые думы: в основном о веселой поварихе, как томительно ходил в смехе ее тугой молодой живот.