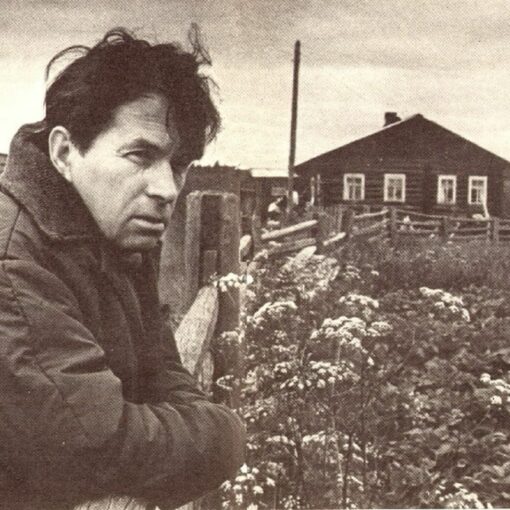

Л. Кориков

Около трех часов короткого декабрьского дня я окончил ежедневный прием больных и только что намерен был отдохнуть от треволнений этого дня, как вдруг в дверь моей комнаты кто-то сильно и с нетерпением постучался. Я сбросил крючок с двери, отворил, и в нее ввалилась огромная туша вогула в сером оленьем совике с кучею снега на пимах. Он плотно запер за собою дверь, отряхнул с ног снег и, протягивая мне руку, произнес приветствие.

— Пайся, пайся, рума, — ответил я ему, пожимая его холодную мозолистую руку. — Что скажешь, приятель?

— Моя, рума, пришла тебе просьба больша: брат болит, тэрби ната.

— А, лекарства надо? Ну так что ж, изволь. Только проводи брата сюда.

— Атим… Брат далеко… юрта есть. Ты сама смотри…

— А давно он хворает?

— Гот-тва есть, — ответил он.

— Хорошо, рума. Пойди скажи есаулу, чтобы он нарядил мне сейчас подводу, вместе и поедем.

— Вот спасибо, рума! — обрадовался он и быстро шмыгнул в дверь. — Емас, рума, хум… мала-мала славна, — продолжал он, уже запирая дверь моей комнаты.

Через полчаса к крыльцу моей квартиры бойко, побрякивая бубенцами, подбежала тройка серых с большими ветвистыми рогами оленей, запряженная в небольшую легонькую нарту в виде кошевки.

До Хурум-паульских юрт, где жил больной, было верст сорок. Когда мы тронулись в путь, было уже совсем темно.

От толчка внезапно остановившейся нарты я проснулся и открыл глаза, думая, что мы уже приехали, но кругом была тьма. Ночь окутывала своим темным бархатистым широким покрывалом громаду леса, и усеянный мигающими звездами небосклон, словно громадная чаша, опрокинулся над заснувшей окрестностью. Ничто не нарушало тишины тайги, кроме храпа уставших оленей да похрустывания снега под ногами моего ямщика; он ходил вокруг оленей, поправляя на них сбившуюся сбрую и отрясая с их шерсти снежную пыль. Через несколько минут мы снова поехали. Густой кедровый бор постепенно стал редеть, через его чащу то тут, то там замелькали огоньки, и наконец мы выехали на небольшую поляну, окруженную высокой стеной леса. Кроме искр, вылетающих из труб чувалов и прорезывающих ночную мглу, словно метеоры, ничего не было видно, и если бы не эти искры и вдруг раздавшийся лай вогульских собак, трудно было бы подумать, что эта небольшая лесная поляна, приютившаяся в дремучей тайге северо-восточного Приуралья, кем-либо обитаема — до того было тихо кругом.

На скрип останавливающейся нарты и дружный лай собак из маленькой лачужки, едва отделяющейся от темной стены леса, показался с горящею лучиной вогул. Мы поздоровались и в сопровождении ямщика пошли в юрту. Пылающий в чувале костер освещал красноватым дрожащим светом всю внутренность лачуги. Она небольшая, без потолка, с грязным деревянным полом, закопченными стенами, около которых ютились широкие нары, перегороженные на клетушки; в одной из стен — небольшое окно, в которое с трудом может пролезть пятилетний ребенок, вместо стеклянной рамы в него вставлен толстый кусок прозрачной льдины. По стенам развешаны разные охотничьи принадлежности — ружье с кремневым замком, окровавленные стрелы, луки с опущенной тетивою, словом, целый арсенал вогульского оружия. Над нарами в переднем углу висит образ Святителя Николая, особенно обожаемого, тут же приклеены листки местного Братства с изображением Дмитрия Солунского, около него — лубочная картинка императорской четы, и над всем этим возвышается маленький закоптелый сундучок с таким же барабаном — принадлежностью шамана.

В юрте, кроме молодой вогулки, вогула, встретившего нас, ямщика и больного, метавшегося в жару в одном из отделений нар, никого не было.

Я сбросил совик, велел принести из нарты ящик с медикаментами и подошел к больному. При первом взгляде на него я сразу определил, что имею дело с жертвою чахотки в последнем ее периоде. Смерть глядела уже в глаза больному, через несколько часов, а может быть, и минут, он должен проститься со всем тем, что дорого его сердцу в этой юдоли страданий и слез. Я не мог оторвать взгляда от этого изможденного страданиями лица, а также и от обстановки, окружающей больного. Тело его покрыто каким-то рубищем, утерявшим давно свое название. Несчастный бредил лесом, охотою на лося, на оленя. Изредка прорывался вздох, полный отчаяния, то слышалось в его словах негодование, то проклятия кому-то, и мне почему-то показалось, что его проклятия падают и на мою голову. Я готов был бежать отсюда, но долг повелевал мне делать противное. Мне захотелось побороться с его смертью, но там, где уже видна была власть не от мира сего, я был бессилен со своими ничтожными знаниями и только кое-как привел его в сознание. Он открыл глаза, и в них проглядывала еще яснее для меня близкая смерть.

Больной с недоумением обвел угасающим взором окружающих и остановился на мне.

— Лекарр… спасибо, — произнес он, — позно, мне жить нету… нада жертва…

И затем он обратился к брату, вошедшему в это время в юрту, с просьбою, чтобы тот призвал шамана. Через несколько минут в юрту вошел высокий седой старик с морщинистым лицом. Его покрасневшие глаза светились каким-то особенным блеском, очевидно, он находился в нервном возбуждении. Поздоровавшись со всеми и узнав, для чего призван, он тотчас же снял с полки барабан, надел на себя дорогой парчовый халат и приступил к врачеванию.

Резкий удар по барабану раздался, как отдаленный раскат грома, все присмирели и расселись по нарам. Еще удар, другой, третий… и наконец один за одним полились зловещие звуки барабана в аккомпанемент дрожащего старческого голоса. Шаман все более и более воодушевляется, голос его становится громче, тверже, тело его начинает судорожно вздрагивать, рука делает сильные взмахи и все быстрее и быстрее ударяет по барабану, извлекая из него вперемежку с дробью какие-то страшные, гипнотизирующие звуки. Чувствую, что я словно засыпаю, а вместе с тем звук барабана становится все тише и тише. Ярко пылавший до того времени огонь в чувале постепенно стал гаснуть и, наконец, вдруг с треском и шипеньем погас. Нас окружила страшная темнота. Звук барабана слышался уже где-то вдали. Я хочу достать спичку, зажечь ее, но руки не повинуются мне… Но вот звук барабана совсем замер… Мне жутко, я прижимаюсь к перегородке нар, напрягаю все свои силы, чтобы прийти в нормальное состояние… Вдруг в могильной тишине раздается чей-то тяжкий вздох. Воздух словно заколебался. Наконец пронесся тихий, отдаленный, но внушительный голос. Это говорил шаман. Он кончил сношения с Торм и теперь объявляет о жертве, требуемой богом. Он требует ту лошадь, которую в прошлом году больной приобрел за семьдесят рублей, он просит его любимую лошадь, именно ту, ради которой владелец ее подвергался всевозможным лишениям, за которую ему пришлось вместо денег отдать три больших медвежьих шкуры, добытых им на «Камне» (Урале). Только тогда, после этой жертвы, больной может надеяться на выздоровление. Да, дорога жертва, но дорога и жизнь больному. Он соглашается. И вдруг все оживилось: мне стало так легко, все заговорили, зашевелились, а в чувале весело вспыхнул огонек, облизывая своими языками сухие, заново подложенные дрова.

На сцену явился еще сундук, довольно внушительных размеров, его вытащил откуда-то брат больного и отомкнул. Шаман, открыв ящик, стал вынимать из него окровавленные веревки, сабли, длинные большие ножи, копья, стрелы со стальными наконечниками и многие другие принадлежности жертвоприношения. В это время близ самых дверей юрты раздалось ржание лошади. Я вышел на улицу. Тут уже пылал громадный костер, который окружали все обитатели Хурум-пауля. Теперь, при багровом свете костра, эта поляна казалась совсем другою: ее окружал небольшой кедровый лес, и штук до десяти разбросанных жалких лачуг выделялись черными пятнами на белом снежном саване поляны.

Стоявшие на поляне люди о чем-то разговаривали, ежеминутно указывая на привязанную к столбу около костра хорошую вороную, заводской породы, лошадь. Вдруг отворилась дверь юрты, и оттуда показался шаман в блестящем халате с целою охапкою оружия. Говор моментально стих, народ расступился, давая дорогу шаману. Последний осторожно положил оружие, взял из этой кучи толстую крепкую веревку и связал лошади передние ноги, затем, обратившись к окружающим, он приказал им сделать то же и с задними ногами. Когда это было исполнено, шаман накинул на шею лошади петлю и при всеобщем гаме и крике «Гой!» стали давить несчастную, а некоторые из вогулов бросали в нее копья, пускали стрелы. Лошадь попыталась было вырваться на свободу, но веревки были крепки, и она повалилась на землю, после чего на нее тотчас же посыпался град ударов саблями, ножами, копьями и стрелами… Лошадь бьется уже в предсмертной агонии, а шаман благоговейно обращается к северу и произносит заклинание…

Вдруг внутри юрты раздается душераздирающий крик, и вслед за этим из нее выбежала молодая женщина — жена больного — с извещением, что он покончил расчеты с жизнью. Все ахнули как один человек. Я видел, как шаман судорожно вздрогнул и со злостью ударил себя в грудь: он принес напрасную жертву — она неугодна Торм. И снова жертвы — жертвы погребения!..

Я уехал из Хурум-пауля, оставив там спешные приготовления к новому жертвоприношению, и когда, отъехав порядочное расстояние от селения, оглянулся, то над тем местом, где должны стоять юрты, небосклон был окрашен багровым заревом громадного жертвенного костра и оттуда чуть слышно доносилось: «Гой!».

(Сибирь. СПб. 1898. 1 февр.)