Алексей Смольников

Вот уже шестой десяток лет все всплывает в памяти, все ворочается где-то этот день… Я ли не все увидел, понял когда-то и мне теперь бы снова взглянуть туда, сегодняшнему, из других, из нынешних дней. Какими бы были все они, не начнись когда-то с того?

Мы уходим на войну, нас увозят на пароходе…

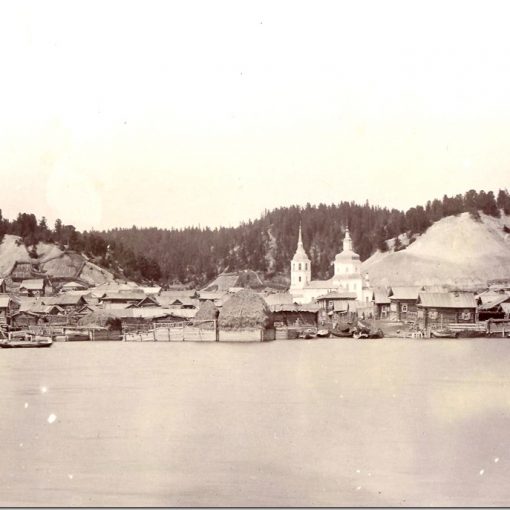

От тяжело притулившегося к обшарпанному дебаркадеру, трудно проворачивающего тесовые плицы большого двухпалубного парохода медленно отрывается наш самаровский берег. Между ним и бортом наливается, зияет неспокойная иртышская вода. Пол-России прошла, последние километры перед впадением в Обь остались, и теперь вот пришел этот пароход за нами, и подниматься нам всем, взошедшим на него, на юг, встреч Иртышу…

Кажется, берег уходит из-под нас, мы проваливаемся, теряя опору, и от этого обмирает, падает сердце…

Мы столпились на верхней — с высоты все видней — палубе гулкого железного великана, и оплакавший нас самаровский дебаркадер, многих уже проводивший безвозвратно, постепенно глохнет вдали, и тогда мы, словно впервые, видим карабкающиеся по моренной круче домики, в каких только что жили. Вот они, оказывается, какие отсюда — с высоты, со стороны — с немигающими оконцами, с курящимися дымками, с желтеющими в темном ельнике срубами.

Теплое отрывается от теплого, живое от живого. Нас увозят, они остаются.

Нас только что проводили всех там, за Самаровской горой, в окружном поселке — на заросшем за войну поселковом футбольном поле перед деревянным трехэтажным окрисполкомом, перед спешной тесовой трибун-кой под привычные слова знакомого всем нам начальства, под медные вздохи духового оркестра нашего поселкового кинотеатра, под белые платочки и долго непросыхающие глаза столпившихся вокруг женщин — матерей, сестер, учителей… В толпе этой стояла и моя мать, прибежавшая на минуту с работы, и вот такие вдруг маленькие школьницы-сестры. Они только что принесли мне сюда припозднившийся (дрова подвели: сырые плохо горят) материн муксуний пирог. Он уже лежит, спеленутый в полотенце да в газету, в моем сидоре — у самой спины, видно, лег — все греет ее, и мне тепло-тепло-тепло в последний раз!..

А потом мы идем всем поселком за духовым оркестром по Самаровской горе — сюда, на пристань, где ждет уже на улице и на дебаркадере другая толпа — самаровская, потому что мы идем теперь в одном строю — и самаровские, и ханты-мансийские призывники этого года — и снайперы, и лыжники, кто учился здесь в Осоавиахиме…

Когда пристань наша, а потом и все Самарово скрылись за увозящим нас пароходом, за первым же поросшим тальником мысом, мы все еще стояли на борту храбрые — солдаты ведь, вон сколько народу высыпало нас провожать: как-никак на войну идем, уважили…

Я не вдруг спохватился, что все мы… молчим, что это свершилось — мы остались одни перед своею судьбой. Меня вон даже и отец не успел проводить: он был в командировке, отложить которую не смог — время было военное.

В третьем классе, на зеленых трюмных ларах, где нас разместили до Омска, до железнодорожного вокзала, многими и невиданного доселе, мы разложили на лавке по домашним газетам да по тряпицам содержимое наших домашних сидоров, разлили на всех по кружкам, у кого что было, и вскоре, уже не спеша, перебивая друг друга, болтали каждый о своем — всех переполнил этот долгий-долгий день. Говорили не о доме, не об отцах-матерях — эту боль как раз и надо было заглушить, перебить хоть на время — она столь очевидно бросалась в глаза. Потом пели. У нас всегда поют — и в горе, и в веселье — так люди ближе друг к другу, сердце к сердцу.

На какой-то пристани, кажется, в Тобольске, кто хлеб дал, кто рыбу—деньги тогда ничего не стоили, — купили гармошку, петь стало сподручнее. Мы еще не знали, как не сразу, как тяжело и горько заместится в нас это чувство, эта провоцируемая незащищенностью, потерянностью бравада.

Когда, не вечером уже, а ночью, а потом и на следующее утро, пароход через каждые два-три часа — будто собирал нас, останавливался на попутных пристанях, — до нас стало доходить, что не герои мы, едущие повергать супостата, что нас, храбрецов, на тех пристанях, в домишках, -молчаливо поглядывающих с берега, — жалеют. Кто сына, кто отца или брата, смотрят, отирая щеки платочками, сдюжим ли мы. И потому ревут — от неотвратимости свершающегося, всхлипывая беззащитно, как над покойниками. А еще и потому, может, что боятся: вдруг не сдюжим? Посылать-то тогда туда, кроме нас, больше некого. Что же будет тогда со всеми — не там, а здесь уже? Остуженные резким тобольским да иртышским ветерком, стриженые головушки наши вдруг поняли: привалится пароход к яру очередной какой-то деревушки, вышедшей всем миром проводить с десяток своих Петек да Ванек, а на палубе пароходской сбились у поручней уже сотни таких же защитничков, что хоть самих заслоняй.

И так пристань за пристанью: Базьяны, Тюли — мы там сено косили в колхозах в первые годы войны; Реполово, Батово, Горно-Филинск… Везде белые платочки у глаз, надрывные гармошки и понимание и на берегу, и на палубе — мы последние, старше нас, почитай, никого не осталось на реке…

Гармошка наша как-то сама застеснялась вдруг перед той, открывшейся нам страшной правдой. На гармонистов зашикали, чтобы постыдились хоть, не бередили. А позже, где-то перед Омском уже, наша не ко времени подавшая голос гармошка и совсем потерялась — кто-то порвал ее в сердцах и бросил за борт, как песенную персианскую княжну — чтобы не делила нас более и никому не досталась. Вот в эти дни мы почувствовали, что легло теперь на наши плечи…

Когда через несколько дней в Омске, на покатом дворике клуба имени Лабкова, черном от угольной пыли, выстроили нашу команду новобранцев — объявить, кого куда определили далее, внутренне мы уже собрались, были готовы ко всему, лишь бы отправляли нас косяками — вместе ханты-мансийских, вместе сургутских, вместе кондинских. Хоть куда, лучше бы, конечно, в лыжные батальоны — только бы вместе: «распыляться» мы не хотели…

Потом уже это, прозвучавшее тогда в нас слово «землячество», мы соединим по родству с другим, существовавшим еще отдельно и несколько выше — «патриотизм». Они сольются в нас, наполнятся живым, близким смыслом: «патриотизм» — это ведь от «отец», «отечество», и мы подтянемся, подрастем еще на ступеньку, а уж там со временем и солдатами станем, то есть людьми пригодными, отобранными для ратного дела — если кому повезет, конечно, кого не убьют на войне сразу, а позволят сполна испытать и это мужское чувство воина, защитника, брони и ограды. Не дай Бог, умереть мужику или парню прежде — тогда ведь и жить не стоит…

Через несколько минут нас увели строем на вокзал и оказавшийся соседом моим по шеренге на. первом в его жизни железнодорожном перроне самаровский парень, глядя на приближавшийся к нашей команде состав, который должен был отвезти нас всех в соседний, по сибирским масштабам, Новосибирск в очень краткосрочную радиошколу, эвакуированную к тому году из Воронежа, а потом уж, как подучат — отправить собственно на фронт, — сосед мой Юра Редькин, наклонился ко мне заговорщицки и шепнул, указав на паровоз: «Слушай, а как же он поворачивает, где у него руль?» В самом деле, у всех пароходов, барж, плашкоутов, даже у иных самаровских и ханты-мансийских неводников были рули. У паровоза, который увел наш эшелон из Омска, руля не было. Была одна колея — через всю Сибирь и через всю Россию, через наше Отечество, на наше общее Бородино — на «практику», как отвечали мы позже всем любопытным…