Иван Дмитриевич Кашигин (1905-1994 гг.) — один из первостроителей посёлка Остяко-Вогульска. Как большинство первостроителей он приехал в Остяко-Вогульский округ не по своей воле, а в числе раскулаченных и сосланных крестьянских хозяйств. Семью Ивана Дмитриевича, жену Клавдию Петровну, малолетних сына Александра и дочь Марию, 77-летнего отца, 76-летнюю мать, выслали из деревни Кугалы Челябинской области. В 1930-е годы он работал на строительных объектах окружного центра и спецпосёлка Добрино, затем, после окончания курсов счетоводов Ханты-Мансийского филиала Омского учебного комбината — бухгалтером Ханты-Мансийской птицефабрики, геофизической экспедиции, пожарной охраны. Вместе с женой воспитал четверых детей. Трудовая деятельность двоих из них, Марии Ивановны и Галины Ивановны, связана с Ханты-Мансийском. После выхода на пенсию Иван Дмитриевич и Клавдия Петровна переехали в родные места.

В конце мая 1931 года начались работы по расчистке и раскорчёвке леса в пяти километрах от Самарова, где было решено построить окружной центр. По инициативе ответственного секретаря оргбюро окружкома ВКП(б) Ф. Дружинина и председателя оргбюро по организации Остяко-Вогульского округа Я.Рознина решено было торжественно произвести закладку нового города.

Участников торжества доставили из Самарова к месту закладки окружного центра на пароходе, который не смог подойти к берегу по причине мелководья. Перебираться через реку пришлось вброд. К отведённому для строительства участку шли пешком, растянувшись в длинную колонну, во главе которой катили две пушки времён Ермака.

Церемонию закладки завершила речь Якова Матвеевича Рознина. По свидетельству очевидца события Константина Петровича Калашникова, организатора окружной конторы «Союзпушнина», к этому времени некоторые участники «позорно бежали» из-за массы комаров, оставшиеся жгли костры для дыма.

До конца 1931 года на строительство посёлка было перечислено 540 тысяч рублей, в 1932 году — 250 тысяч. Строительные работы не останавливались даже в самые трескучие морозы, поскольку в Самаровом новые учреждения размещались, где придётся. Под квартиры были заняты все бани и амбары, приспосабливались конюшни и чердаки.

Тяжесть строительства легла на плечи спецпереселенцев из числа раскулаченных крестьян, сосланных из соседних областей.

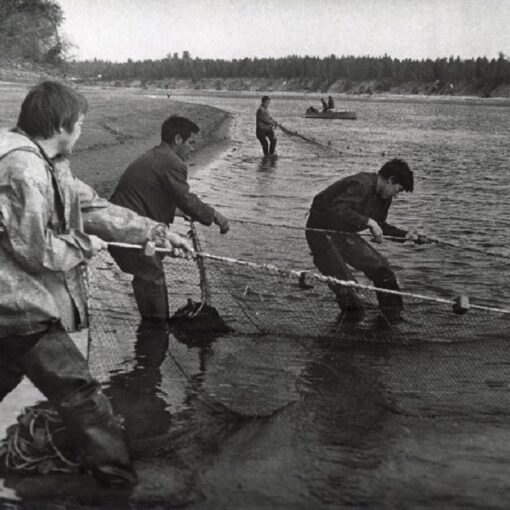

В 1931 году было приплавлено семь плотоматок леса, и они были причалены к берегу Иртыша от истока Невлевки и до самой Коровьей Лайды. На выкатке леса из воды на берег работали сотни рабочих, которые были распределены на бригады по 10-12 человек. Бригадирами были Василий Егорович Черменинов, Михаил Моисеевич Болдин. Руководил выкаткой леса десятник Михаил Попов. Работа шла хорошо, лес выкатывали с воды на берег лошадьми. Строительный лес укладывали в штабеля в четыре ряда высотой, а пиловочник — в три ряда высотой. Результатом выкатки леса можно было только радоваться, десятки тысяч кубометров были в воде, а за короткий срок — июль, август, сентябрь — приведены в образцовый порядок. Вот так работали на всех участках, в полную меру своих сил, на полный износ, не жалея своих сил и здоровья на благо построения прекрасного будущего!

Строительством окружного центра занимались четыре строительных участка: “Ураллеса”, “Северостроя”, “Интегралсоюза” и “Уралпушнины”. Строительным участком “Северо-строя» руководил инженер Пайвин, бригадир Горносталев (так в документе). Ими строились окрисполком, Дом туземца (Дом культуры). Дом туземца был построен к 7 ноября 1931 года, на торжественное собрание пригласили всех строителей, незадолго до этого было дано задание плотникам сделать скамейки. Все шли в Дом туземца по тропинкам (дорог никаких не было, стоял сплошной лес), несли скамейки, четыре стола, одну трибунку для выступления докладчиков. На собрании присутствовали руководители строительных участков; передовым рабочим объявляли благодарности, выдавали премии. Вот так мы отмечали первый праздник, 7 ноября 1931 года, в Остяко-Вогульске.

Строительным участком “Северостроя» были построены жилые одноэтажные дома по обе стороны улицы Коминтерна, от улицы Комсомольской до улицы Пушкина, и горисполком. В первом доме от горисполкома была отведена комната для медпункта, фельдшером работал Иван Георгиевич Вакорин. Потом начали строить здание милиции, редакцию, сберкассу, госбанк и двухэтажные жилые дома по улицам Ленина и Комсомольской, школы №№1 и 3, педучилище и т.д.

“Интегралсоюз” и “Уралпушнина” первоначально строили одноэтажные жилые дома по улице Коминтерна, от улицы Красной до улицы Пионерской, по обе стороны. В конце лета 1931 года “Интегралсоюз” приступил к строительству двухэтажного дома, конторы “Окринтегралсоюза” по ул. Мира, 8, а потом начал строить жильё, двухэтажные дома по улице Комсомольской, напротив книготорга и горисполкома. “Уралпушнина” начала строить двухэтажный дом, контору “Уралпушнины” по улице Красной, 36 и жилые дома по улицам Красной и Обской. Впоследствии контору “Уралпушнины” отдали под школу №6.

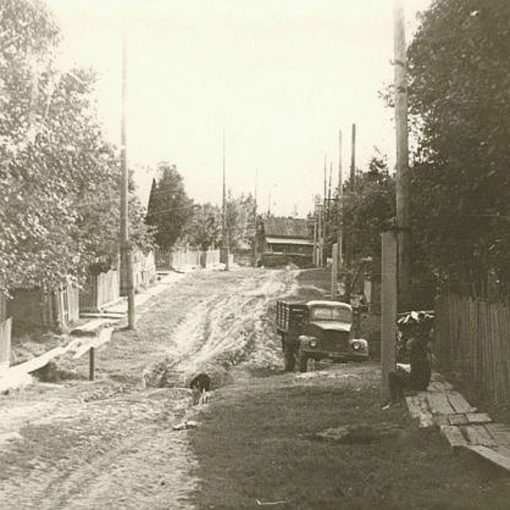

В 1931 и 1932 годах дорог и улиц в городе никаких не было. Только сплошная тайга и непроходимые болота. На работу ходили по тропинкам с затесями и с указанием, на какой объект строительства они ведут. Строительство плановых объектов обозначалось пикетными столбами и на каждый объект уже была готовая проектная документация. В 1932 году поступило новое пополнение рабочих, более тысячи человек, и началось бурное строительство города Остяко-Вогульска.

Строительный участок “Ураллеса” возглавил инженер Александр Иванович Порсапин. Бригадиром Игнатием Фёдоровичем Леготиным были подобраны квалифицированные мастера плотницкого, столярного дела: Иван Дмитриевич Кашигин, Мосиевский, Григорий Шешиков, Андрей Николаевич Булатов, Александр Андреевич Птицин, Фёдор Пестеров. Это был основной костяк плотников-столяров участка. Они в процессе работы готовили своих подопечных, каждый — 4-5 человек в месяц с полным освоением плотницкого дела: кантовать, тесать лес “под скобу» и рубить стены здания с установленной точностью. Очень были сжатые сроки подготовки кадров плотников.

Бригада И.Ф. Леготина первый (жилой) дом №19 по улице К. Маркса выстроила к 1 января 1932 года, а второй (контору леспромхоза) №17 по улице К. Маркса — к 1 мая 1932 г. Первоначально стали строить жильё для рабочих леспромхоза: три общежития барачного типа за коннопочтовыми дворами, два общежития для рабочих, занятых на строительстве, двухквартирный жилой дом для руководителей леспромхоза. Построили баню, кузницу (их сейчас нет) между школой №3 и школой №1. В кузнице работали Бессоновы, отец с сыном. В бане был установлен котёл (кипятить воду), сделана большая колода-“ящик”. Колоду для кипятка делал сам бригадир Игнатий Фёдорович Леготин (а помогал ему автор, Иван Дмитриевич Кашигин). Этот успех радовал всех нас.

В общежитии по улице Карла Маркса разместили рабочих, занятых на строительстве. С нами поместился и начальник строительного участка леспромхоза. Его комната (одновременно и рабочий кабинет) занимала 3 на 2,5 метра. Там были поставлены стол, тумбочка, две табуретки, койка и шкаф для документов. Напротив кабинета начальника отгородили такой же кабинет для десятника по строительству Ческидова. В этом же здании разместился бригадир по строительству и основные плотники. Из подготовленных мной плотников я помню Михаила Сергеева, Николая Егоровича Волгина, Коновалова. Я работал на пару с Михаилом Сергеевым. В домах №N9 17 и 19 мы с ним полностью произвели окосячивание окон и дверей (раньше косяки, дверные и оконные, ставили на присечку, к торцам стен, и не каждый мог производить присечку косяков, тут требовались большая сноровка и точность).

Распиловка леса на пиломатериал производилась маховыми пилами. Пилили прямо в лесу. Были сделаны козлы. Вначале было 10 маховых пил, а потом их количество увеличили. Пильщиками были Пётр Григорьевич Соснин, Демьян Иванович Клыков, Пётр Хохлов, Егор Иванович Уткин и другие. Строительный лес кантовали прямо в лесу. Окантованные брёвна подвозили к площадке строительных домов, строгали рубанками-двурушниками женщины и девушки. Разнорабочие в лесу заготовляли мох, закрепляли его на разные сучковатые палки и ставили для просушки, после чего подвозили к строительным площадкам.

Бригада Игнатия Фёдоровича Леготина первая начала копать лопатами траншеи под фундамент планового жилого двухэтажного дома №19 по улице Карла Маркса. Траншеи копали глубиной до плотного грунта, а потом в котлован на плотный грунт клали фундамент из толстых брёвен, брёвна соединили в лапу с затяжным клином (раньше называли «с затяжным голландским зубом»). Такие брёвна, длиной по всей траншее фундамента, подготовили параллельно в два ряда и закрепили ряды шпонками, основание фундамента спустили на верёвках на плотный грунт траншеи, на все четыре стороны основания фундамента. Столбы толщиной 60-80 сантиметров обожгли на кострах до полного угольного покрытия. В траншее выдолбили гнёзда, а на столбах запилили сшипы, спустили столбы в траншею и сшипами поставили в гнездо, установили по отвесу и капитально закрепили укосинами к спущенному основанию фундамента. После чего столбы и фундамент в траншее засыпали землёй до уровня поверхности земли.

Из нашей бригады были выделены плотники Александр Андреевич Птицин и Фёдор Пестеров — строить контору аэрофлота в Самарово, на берегу Иртыша за консервным комбинатом.

На закладке здания мне тоже пришлось поработать со своим уровнем (прибор для проверки горизонтального положения линии на плоскости — передан автором на хранение в Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей). Уровень имел большое значение в проверке и точности основания окрисполкома и других первых строительных объектов…

…Мы счастливы тем, что первыми были у истоков плодотворных начинаний, из невозможного создавали возможное. Это не должно бесследно уйти из жизни, из памяти людей. Нынешнее поколение должно знать и помнить о тех, кто первым пришёл к пикетному столбу, начал закладывать город…

«Новости Югры», 23 июля 2002 года