Валентина Патранова

66 лет назад, 10 декабря 1930 года, был образован Остяко-Вогульский национальный округ. Председателем оргбюро по организации округа Уральский облисполком назначил Якова Матвеевича Рознина. Впоследствии он стал первым председателем Остяко-Вогульского окрисполкома. В 1980 году одна из улиц окружного центра была переименована в улицу Рознина. Все это общеизвестные факты. А вот о том, что в жизни Якова Матвеевича Рознина была большая любовь, ради которой он пошел на разрыв с семьей, что дочь его и по сей день живет в Ханты-Мансийске, что смерть его стала результатом напряженнейшей работы по организации округа, мало кто знает. Об этом и пойдет речь.

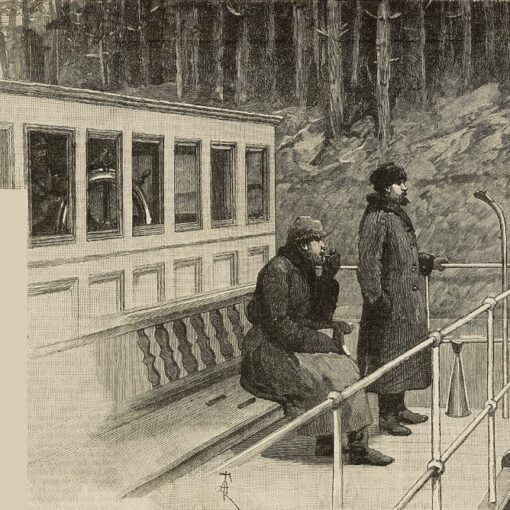

В один из июльских дней 1931 года к пристани Самарово причалил пароход из Тобольска, пассажирами которого были только что назначенные руководители округа. Главным среди них был человек среднего роста, плотного телосложения с пышной шевелюрой. «Яков Матвеевич Рознин», — представлялся он встречавшему пароход местному начальству. Рознин вступил в должность председателя оргбюро по созданию округа буквально накануне поездки.

Новое назначение для него, коренного жителя Шадринского уезда, было полной неожиданностью. Вся служебная карьера Рознина — вступление в партию в 1919 году, работа в уездном и районных исполкомах, укоме ВКП(б) — проходила в Зауралье, правда, последние несколько месяцев довелось поработать в Уральском (Свердловском) облисполкоме в должности заведующего земельным отделом.

Как раз в это время вышло постановление об организации на севере Уральской области двух округов —- Ямало-Гыданского (Ямало-Ненецкого) и Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского). Рознин стал хозяином территории, которую еще предстояло обозначить на карте СССР. Площадь ее равнялась нескольким европейским государствам. Здесь, на необъятных, малоизученных просторах, ему нужно было провести коллективизацию, поднять уровень жизни коренного населения, создать сеть рыбоперерабатывающих заводов, леспромхозов, образовать поселки для приема так называемых «кулаков» (спецпереселенцев), а также построить центр округа. И все это — в крайне сжатые сроки.

Страна, болеющая гигантоманией, ставила перед окружной властью сложнейшие задачи, не давая взамен в достаточном количестве денег, материалов, оборудования, специалистов. Этот сумасшедший ритм жизни, в который окунулся Рознин, сойдя с трапа парохода, прервала лишь смерть, но об этом позже.

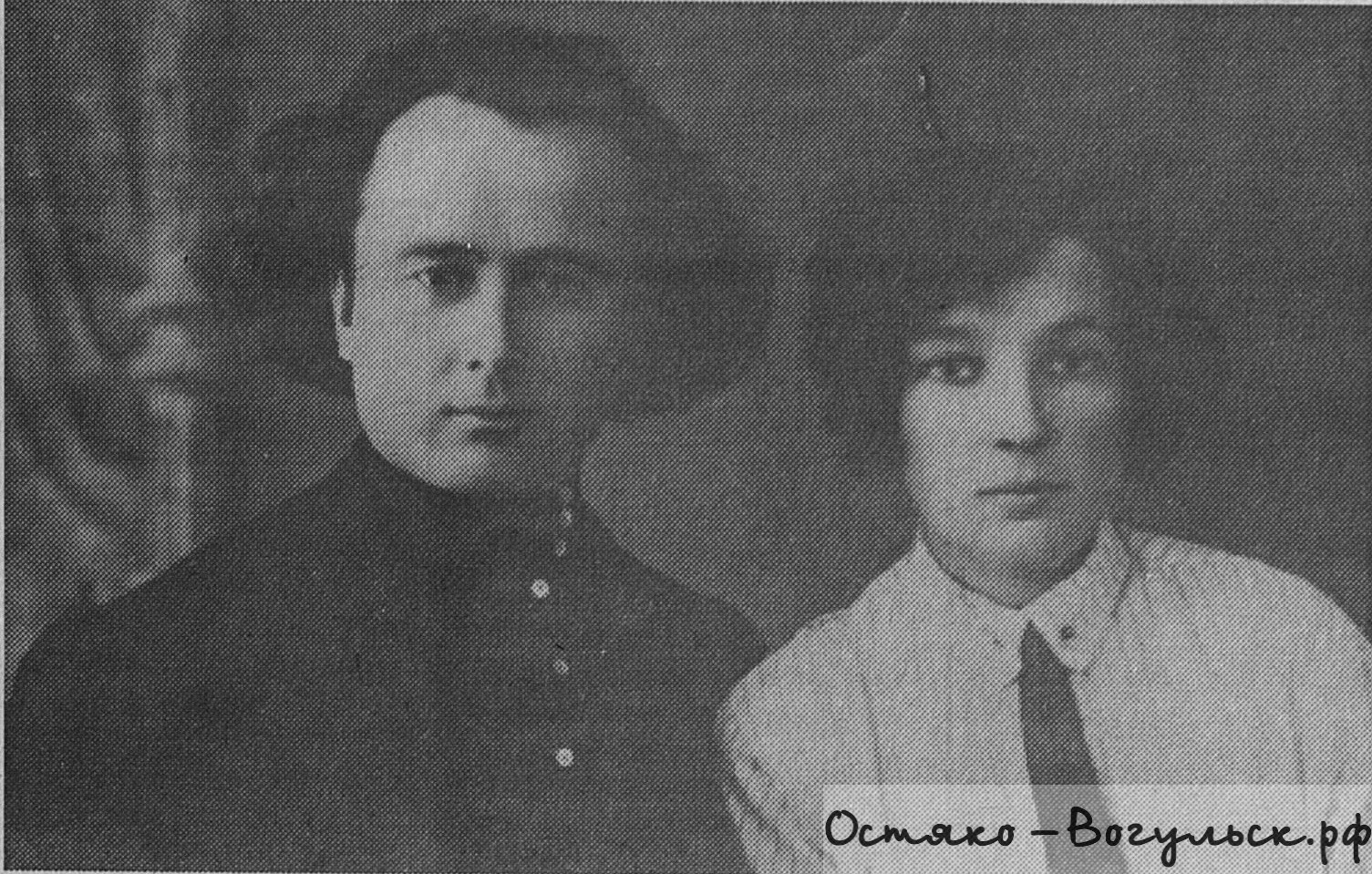

Еще работая в Шадринске, Яков Матвеевич женился, но, по всей видимости, без большой любви. Любовь к нему, крестьянскому сыну, серьезно и основательно относившемуся к любому делу, пришла позже, когда он познакомился с красивой, интеллигентной девушкой, бойко стучавшей на пишущей машинке.

Служебный роман привел к болезненному разрыву не только с семьей, но и родней, где свято чтили семейные узы. Новую жену, Валентину Николаевну, родственники Якова Матвеевича не признали. А она, будучи гордой и независимой, никогда не обращалась к ним за помощью, как бы тяжело ей ни было.

Служебный роман привел к болезненному разрыву не только с семьей, но и родней, где свято чтили семейные узы. Новую жену, Валентину Николаевну, родственники Якова Матвеевича не признали. А она, будучи гордой и независимой, никогда не обращалась к ним за помощью, как бы тяжело ей ни было.

К новому месту работы мужа Валентина Николаевна приехала с маленькой дочкой на руках, которую назвали по моде тех лет красивым иностранным именем — Эмма. Младшую, родившуюся уже в Остяко-Вогульске, тоже назвали необычно — Берта.

Эти три года, что Рознин прожил в Остяко-Вогульске, были связаны с огромным напряжением физических и духовных сил. В то время срыв задания могли расценить как вредительство, а плата за это известна — лишение свободы или даже жизни. Здесь, в Остяко-Вогульске, он и приобрел сердечную болезнь, которая все чаще напоминала о себе.

После одного из сердечных приступов, случившегося в сентябре 1933 года, состоялся консилиум врачей, которые в «акте экстренной врачебной экспертизы по осмотру тов. Рознина» сделали заключение, что он «страдает кардиопатией в тяжелой форме и нуждается в срочном предоставлении отпуска и направлении на специальное лечение в Сеченовский физиотерапевтический институт в Севастополе сроком на 2-3 месяца».

Но Яков Матвеевич так и не смог выкроить эти 2-3 месяца для лечения и отдыха. Наоборот, в это время еще больше увеличились физические и душевные нагрузки. Это видно из протоколов заседаний президиума окрисполкома, которые хранятся в окружном архиве. Вчитаемся в пожелтевшие листы бумаги. В 1934 году, в последние перед смертью месяцы, он в качестве председательствующего на президиуме окрисполкома рассмотрел десятки вопросов, побывал не в одной командировке. Вот лишь некоторые из этих вопросов: о планах заготовки кожсырья, об итогах строительства окружного центра в 1933 году, о работе органов собеса, планах завоза сельхозорудий, перевозках пассажиров в зимний период, о ходе реализации второго займа второго года пятилетки, о борьбе с лесными пожарами и даже «Об утилизации отходов, уток (пух, перо) и ушей лося и оленя». Чаще всего звучали формулировки: не сделано, не добыто, не получено…

Свершению грандиозных планов мешала нехватка всего и вся — гвоздей, стекла, арматуры, мануфактуры, ложек, мисок, одеял и… денег. Что такое был «второй займ второго года пятилетки»? У населения в добровольно-принудительном порядке государство изымало деньги на развитие промышленности страны. Это была так называемая пятилетка индустриализации. Отбирали зачастую последнее. Например, рабочие Самаровского консервного комбината должны были подписаться на займ в размере 40 тысяч рублей, но президиуму окрисполкома приходилось констатировать: «подписка до сих пор не оформлена». В качестве рекомендательной меры члены президиума записали в протокол — «усилить разъяснительно-массовую работу».

Но трудно было разъяснять полуголодным людям, почему они должны отнять последнее у детей и отдать государству. Все это давило на психику и сердце председателя окрисполкома. Он не был аппаратным чиновником, который боялся контакта с народом. Наоборот, те, кто знал его, отмечали, что Рознин всегда был в гуще народа, а рабочий день начинал и заканчивал на стройках.

За неполных три года он успел удивительно много сделать для Ханты-Мансийска.

Центр города — площадь, улицы, общественные здания — был сформирован при нем. Вполне возможно, что и название улицам в духе времени давал сам председатель окрисполкома. Улицы Ленина, Комсомольская, Дзержинского, Коминтерна, Маркса, Энгельса до сих пор носят эти названия.

Именно Рознин был создателем поселка Перековка. Вот как об этом пишет В. Балин в статье «Город на Иртыше»: «В служебной записке в адрес плановой комиссии 20 ноября 1931 года Рознин пишет: «Подработайте вопрос о том, каким путем будет формироваться рабсила для строительства окружного центра. Надо поставить, пожалуй, вопрос об организации особого поселка из спецпереселенцев (кто обустраивает, где именно, какие средства, какие специальности?) Срок — 5 декабря 1931 года».

На это предложение окрплан внес проект создания на северной окраине окружного центра поселка строителей в составе 500 семей с отпуском на обустройство 100 000 рублей».

Символично, что улица имени Рознина пересекает сегодня бывший поселок Перековка, автором которого был Рознин.

Как умер первый председатель окрисполкома? 5 мая 1934 года президиум окрисполкома рассмотрел вопрос «Об отпуске по болезни тов. Рознина». Было решено предоставить ему отпуск до 25 мая, первый за три года работы. Но он так и не смог им воспользоваться. 6 мая 1934 года Яков Матвеевич Рознин скончался от сердечной недостаточности.

Осталась вдовой жена Валентина Николаевна и две дочери — Эмма, четырех лет, и месячная Берта. Можно представить горе молодой женщины — чужая сторона, рядом ни близких, ни родных. Жили на маленькую зарплату секретаря-машинистки да небольшую пенсию. Только горько усмехнулась Валентина Николаевна, когда получила из Шадринска письмо от первой жены, которая требовала раздела имущества. В доме ничего не было, кроме двух железных кроватей, стола и книг. Два кожаных пальто, принадлежавших Якову Матвеевичу, Валентина Николаевна сдала в фонд обороны.

Мужа она пережила на 44 года, вторично замуж не вышла и умерла с ним почти в один день, точнее сказать накануне — 5 мая 1978 года. До последних дней она работала (стаж почти 60 лет), и вряд ли кто в Ханты-Мансийске печатал быстрее и грамотнее Валентины Николаевны Розниной.

В окружном музее, в личном фонде Я.М. Рознина, хранятся узкие листки бумагк с отпечатанными на машинке тезисами выступления. Скорее всего, это рука Валентины Николаевны — ни единой ошибки и помарки.

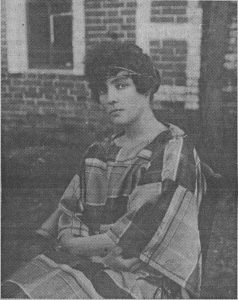

Судьба дочерей Рознина, если иметь в виду старшую Эмму, сложилась трагически: она умерла молодой. Берта же, окончив семилетку в Ханты-Мансийске, поступила в Тобольское педучилище, там вышла замуж и стала Ивановой. В 1959 году вернулась в Ханты-Мансийск. Несколько лет проработала воспитателем в детском саду, но из-за того, что не было никакой надежды получить квартиру (а у нее уже было трое детей), резко поменяла профиль: пошла на стройку. Здесь проработала штукатуром-маляром 16 лет, до выхода на пенсию. Никогда ни у кого ничего не просила, не ссылалась на отца. Хотя, думаю, если бы попросила квартиру как дочь человека, чьи заслуги перед округом огромные, наверняка ей дали бы.

Но квартиру она заработала сама нелегким трудом — двухкомнатную, в деревянном доме. Правда, место неудачное — в подполе стоит вода. В последнее время Берта Яковлевна сильно болеет.

Отца она не помнит, знает о нем только по рассказам матери. Кое-что сохранилось из его личных вещей: мандаты, датированные 20-ми годами, фотографии, документы и портмоне, ветхое от времени. Все это лежит у Берты Яковлевны в отдельной папке, все это память об отце. Но она хорошо помнит свои детские годы и вот что рассказывает о той поре.

Б.Я. Иванова (Рознина):

— Мы жили очень бедно. У мамы в войну было единственное старое пальто, в котором она и на работу ходила, и дрова колола. Нам перешивала одежду из своих юбок, которые привезла еще из Шадринска. Однажды мама получила удар, когда я пришла из школы с порезами на пальто — один мальчишка прицепил на палку бритву и резанул по спине.

В годы войны, да и после, до отмены карточек, мне все время хотелось есть. В то время жители города делились на три категории — те, кто отоваривали карточки в обычном магазине, где был самый маленький паек, среди них и наша семья. Другие получали паек побольше, но были еще и третьи — те вообще проблем с питанием не знали. У некоторых моих подруг родители получали паек, который не позволял задумываться о голоде. А сколько вещей навезли в город после войны — ковры, красивые занавески, одежду. Меня как-то спросили: у вас, наверное, ковров много. Я засмеялась: ни одного.

Для нас, детей, радостными были дни, когда собирался партийный пленум. Мама в то время работала в окружкоме КПСС машинисткой и ей приходилось подолгу задерживаться на работе. За это давали по булочке. Мама приносила булочку домой и делила между нами. Вкус этой булочки помню до сих пор. Еще мы с сестрой ходили в гостиницу, которая находилась на улице Ленина. Здесь знакомая буфетчица отдавала то, что гости не съедали.

У нас были хорошие соседи (мы жили на углу улиц Энгельса и Комсомольской, дом этот стоит до сих пор) — это председатель поселкового Совета Прасковья Александровна Петелина и депутат Верховного Совета Анна Захаровна Тояркова. Они жалели нас с сестрой, иногда угощали. Помню, Петелина, приезжая из командировки по району, разрешала нам прокатиться на лошади. Накатаемся вволю, а потом ведем лошадь на конюшню. Так что детство у нас было, как у всех голодное и бедное. С молодых лет я привыкла надеяться только на себя.

Иногда задаю себе вопрос: как бы сложилась судьба отца, проживи он дольше? Я почему-то думаю, что его арестовали бы в 1937 или 38 году. Такое было время — тогда мало кто из руководителей мог уберечься. В начале 30-х годов мама работала машинисткой в НКВД Остяко-Вогульска, всего тогда насмотрелась. Много нам не рассказывала (она вообще была, как кремень, насчет служебной тайны), но можно было понять, что арест отца, останься он жив, она не исключала.

Еще в 1934 году на заседании президиума окрисполкома встал вопрос об увековечении памяти Я.М. Рознина. Работники окружного ГПУ и милиции предложили переименовать улицу Коминтерна в улицу Рознина. Поступило также предложение воздвигнуть памятник на могиле.

Улицу, как было уже сказано, переименовали в 1980 году, но только не Коминтерна, а Красную. С памятником вышла путаница. По словам Берты Яковлевны, в 70-х годах на могилу Рознина пьяные рабочие водрузили памятник умершему милиционеру Куликову. Сейчас за ДК «Октябрь» находятся три могилы — председателя окрисполкома Рознина, представителя Москвы, трагически погибшего в округе, Меламеда и начальника милиции Куликова.

Когда устраивали захоронение в этом месте, вряд ли предполагали, что через много лет здесь появится парк культуры и отдыха, где будет звучать музыка, работать аттракционы. Место не совсем подходящее для умерших. В городской администрации есть план перезахоронения останков, но, на мой взгляд, нет ясности — чья же все-таки могила под обелиском, где стоит фамилия Куликов.

Кстати, 1996 год — юбилейный для Рознина: 30 апреля ему исполнилось 100 лет, но в круговерти дел, президентских выборов, споров о единстве области никто об этом и не вспомнил. Как не вспомнили и о том, что в городе живет дочь организатора нашего округа Берта Яковлевна Иванова (Рознина).

Никто никогда не поздравлял ее и не приглашал на торжества по случаю круглых дат в истории округа. Даже по телефону. Впрочем, его у Берты Яковлевны никогда и не было. Поэтому поздравляем через газету с 66-й годовщиной со дня образования округа. Здоровья Вам, Берта Яковлевна, скромная, с достоинством, женщина.

«Новости Югры», 10 декабря 1996 года