Валентина Патранова

Еще в 1932 году написал свою первую заметку работник потребительской кооперации Кузьма Матвеевич Корепанов. И продолжал присылать свои сообщения в окружную газету на протяжении более чем полувека, что само по себе достойно удивления. Но не менее удивительна судьба этого незаурядного человека, в которой отразились многие события ушедшего века.

Еще в 1932 году написал свою первую заметку работник потребительской кооперации Кузьма Матвеевич Корепанов. И продолжал присылать свои сообщения в окружную газету на протяжении более чем полувека, что само по себе достойно удивления. Но не менее удивительна судьба этого незаурядного человека, в которой отразились многие события ушедшего века.

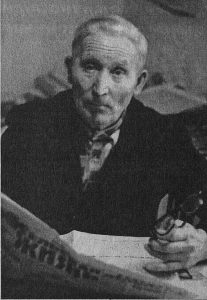

Кстати, Кузьма Матвеевич Корепанов — его ровесник, он родился в 1900 году и умер в 1986, почти до последнего дня жизни не выпуская пера из рук. Не имея по состоянию здоровья возможности наблюдать окружающую жизнь так, как раньше, и откликаться на злободневные события заметками, он стал писать, как говорится, «в стол», для себя.

После его смерти осталось около десятка общих тетрадей, куда он заносил интересные сообщения, свои мысли под рубрикой «Мимоходом», понравившиеся стихи, приметы природы. А в одной из тетрадей 83-летний Кузьма Матвеевич обращается к своим уже давно повзрослевшим детям — сыновьям Борису, Геннадию и дочери Галине: «Жизнь — это такая штука… все в ней перепутано, и прожить ее очень непросто. Надо, чтобы после вас осталась какая-то доброта души вашей… В жизни не обязательно спешить, гнаться за чем-то, поэтому, дорогие дети, почаще смотрите на синее небо, наслаждайтесь теплом и солнцем, улыбками близких. Но не забывайте: если мимо вас идет пожилой человек, остановитесь и спросите: «Может быть, вам чем-то помочь?» Запомните: пожилые люди очень скромные, сами помощи просить не станут, но она иногда им так необходима… Где бы вы ни были, будьте человечны, это самое главное. Ваш батя Корепанов К.М».

Это можно расценивать сегодня как духовное завещание, а по сути, это обращение пожилого человека не только к своим детям, но и ко всем нам. Вчитаемся в строки: они искренни, человечны и, не побоюсь этих слов, выстраданы всей долгой жизнью Кузьмы Матвеевича Корепанова.

28 октября 2000 года в нашей газете была опубликована статья “Марфа, Мария, Марго…» о трагической судьбе учительницы из села Самарово (Ханты-Мансийск) Марфы Котовой, расстрелянной в годы репрессий. Гимназистка, дочь купца из села Сухоруково, она неожиданно попала в водоворот революционных событий — по мобилизации “белых” три недели проработала в их штабе, за что ее чуть не расстреляли “красные”. Тогда, в 1921 году, ее спасла неожиданная любовь красного командира (отца Марфы, купца Венедикта Васильевича Протопопова, “красные» все-таки убили). Но в 1937 году ей припомнили прошлое…

В статье упоминалось еще одно имя — Ираида, это была родная сестра Марфы и по несчастью — тоже купеческая дочь. Что же ее спасло от репрессий, а точнее сказать — кто? Как это ни удивительно, но спас ее… Кузьма Матвеевич Корепанов. Он, бедняк, с юношеских лет был крепко влюблен в Ираиду и в начале 20-х годов женился на ней. Он оградил любимую от невзгод не только своим бедняцким происхождением, но и тем, что безупречно работал, не давая никому ни малейшего повода усомниться в своей преданности советской власти. Жену он как бы увел в тень, работать не разрешал, чтобы у кадровиков не возникло ненароком желания покопаться в ее прошлом. А так Ираида Венедиктовна — просто домохозяйка, жена, о социальном происхождении которой без нужды и не задумаешься.

У самого Кузьмы Матвеевича происхождение было что надо: сирота, бедняк, с 13 лет в услужении у местного купца, работал фактически бесплатно — за 3 рубля 40 копеек в год. Укреплять кооперативное движение на Севере в 20-х годах его позвала советская власть. Он работал в селах Сухоруково, Елизарово, Троица, Самарово (ныне Ханты-Мансийск) на разных должностях — от продавца сельской лавки до заведующего торговым отделом райрыболовпотребсоюза.

Базовым образованием Кузьмы Матвеевича было три класса Сухоруковской церковно-приходской школы, но жажда знаний преобладала, и он с удовольствием занимался на различных курсах по своей специальности. Работник кооперации в то время должен был знать не только азы арифметики, но и то, как принимать пушнину, рыбу, как их хранить. К примеру, летом 1935 года Кузьма Матвеевич побывал на двухмесячных “пушно-сырьевых национальных окружных курсах”, организованных Омзаготпушниной, и получил “отлично” сразу по нескольким дисциплинам: знание стандартов и практической сортировки зимних видов пушнины; весенние виды пушнины; мехсырье; оперативно-заготовительная работа.

После окончания курсов его как одного из лучших слушателей рекомендовали “использовать на работе в качестве специалиста-приемщика в одном из крупных кооперативов или в должности районного инструктора по качеству”.

Здоровье Кузьма Матвеевич имел слабое, поэтому в самом начале войны получил бронь, а потом группу инвалидности, но продолжал работать в режиме военного времени — днем и ночью.

Близость к прилавку иным давала возможность жить безбедно, наживаясь на всеобщем дефиците, но Кузьма Матвеевич был очень щепетилен в подобных вопросах: не дай Бог кто-то бы подумал о нем плохо. Тем более, будучи рабселькором окружной газеты, Кузьма Матвеевич Корепанов разоблачал на ее страницах, как он сам говорил, различных “комбинаторов”.

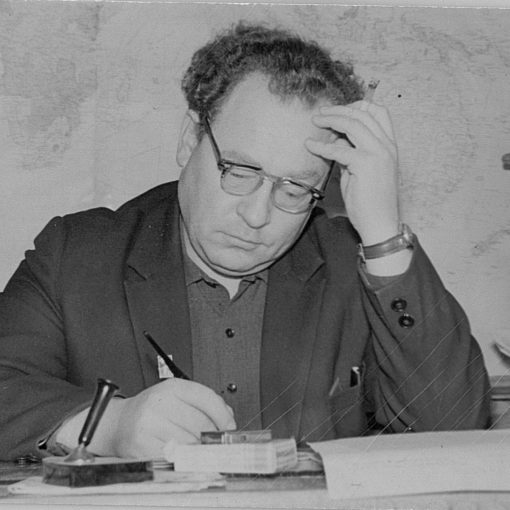

Его журналистской производительности мог бы позавидовать любой профессионал. Вот какие данные приводит в книге “Окружная газета — летописец Югры” Новомир Борисович Патрикеев (был редактором окружной газеты с 1970 по 1997 годы): с 1 апреля 1940 по 1 апреля 1941 года Кузьма Матвеевич Корепанов отправил в газету 158 заметок. В 1942 году — тоже более ста. Это был самый активный автор за всю историю нашей газеты.

Лишь три года — с 1950 по 1953 — на ее страницах не было опубликовано ни одной заметки за подписью “К.Корепанов”. Почему? Эту тайну нам раскрыла дочь Кузьмы Матвеевича Галина Кузьмовна Сорокина:

— Мне рассказывала мама: из-за того, что отец критиковал, невзирая на лица, он нажил себе немало врагов. Одним из них был, по ее мнению, тогдашний председатель райрыболовпотребсоюза: он приехал сюда из Украины и, как тогда говорили, стал обогащаться. Отец в то время работал заведующим торговым отделом райрыболовпотребсоюза. В конце 48-го года, уже глубокой осенью, его командировали в Селиярово встретить самоходку с мукой. Председатель местного рыбкоопа не смог вовремя организовать разгрузку, и баржа простояла сутки. Капитан потребовал за это 1 500 рублей. Председатель обратился к отцу: как поступить? Тот сказал, что надо оплатить. Оплату произвели через магазин, но документы соответствующим образом не оформили: продавец вместо полутора тысяч рублей написал 15 тысяч. Это обнаружилось при проверке. Отец не отказался от того, что разрешил оплату, поэтому его вместе с председателем рыбкоопа и продавцом привлекли к ответственности. Первоначально суд вынес им приговор — год заключения, они подали кассационную жалобу. Как сейчас помню, это было 9 февраля 1950 года: суд вынес новое решение — отца, председателя рыбкоопа, капитана катера осудили на 8 лет, завмага на 20 лет. Никто не ожидал подобного. Было ясно, что кто-то очень хотел ему отомстить и воспользовался с этой ситуацией. Когда мы навестили отца в тюрьме через два дня, я увидела, что он весь седой. Меня, ребенка, это потрясло. После смерти Сталина отец был полностью реабилитирован и в мае 1953 года вернулся домой, но здоровье его было подорвано. В последние перед пенсией годы он работал продавцом в магазине “Мясо-рыба” и продолжал посылать заметки в окружную газету.

Вот как писал о Кузьме Матвеевиче Корепанове в День советской печати 5 мая 1958 года сотрудник редакции газеты Н. Кориков: «В корреспонденции К. Корепанова “Тормозят перевозки грузов” он критиковал руководителей гужтранспорта и райпотребсоюза за то, что несвоевременно отгрузили товары Троицкому и Елизаровскому сельпо. Заметка подействовала… Особенно большие неприятности нажил тов. Корепанов осенью минувшего года, раскритиковав на страницах окружной газеты комбинаторские действия счетных работников райпотребсоюза. Что тут было! Бухгалтер райсоюза метала громы и молнии, требовала немедленно уволить “клеветника” с работы. Но нарушители правил советской торговли сами понесли суровое наказание”.

Нетерпимость к недостаткам в обыденной жизни вылилась в яркую гражданскую позицию Кузьмы Матвеевича Корепанова. Ему до всего было дело. Так, например, уже в возрасте 84 лет он пишет в окружную газету о том, что горрыбкооп вовремя не подвозит молоко в магазины, что в буфете клуба Рыбников не выдерживается ассортимент товаров. Он предлагает в районе площади Свободы, в южной части Ханты-Мансийска, устроить прилавки для рыночной торговли. В ответ получает письма от руководителей, нередко это просто бюрократические отписки, что, дескать, “перенос прилавков для рыночной торговли невозможен” (сегодня нам смешно это читать!..) В то же время благодаря Кузьме Матвеевичу график подвоза молока был изменен, в буфет завезли товары, и его работа, как следовало из ответа в редакцию, была “взята под контроль”.

Чем дольше Кузьма Матвеевич жил, тем больше возникало желание выговориться. После смерти любимой жены Ираиды Венедиктовны в 1979 году он начинает писать повесть о том, как “бедняк Кузьма полюбил купеческую дочь».

Пишет статьи по истории становления кооперации на Севере, особенностях быта, торговли северян, помогает знакомым в поиске родственников, потерявшихся в годы раскулачивания, репрессий. Кстати, именно благодаря Кузьме Матвеевичу были найдены дети погибшего двоюродного брата Ираиды Венедиктовны. Их следы отыскались в Иваново, через десятки лет родственники встретились.

Размышляя над его “рабселькоровским наследием», приходишь к мысли, что если бы Кузьма Матвеевич имел хотя бы среднее образование, из него получился бы хороший публицист — он чутко реагировал на несправедливость, умел отбирать факты… Но все сложилось, как сложилось: надо было кормить семью, растить детей.

В своем кооператорском деле он стал отменным специалистом, хотя его главной, неизбывной любовью была журналистика.

В архиве Кузьмы Матвеевича Корепанова сохранились рукописи, которые по разным причинам не увидели свет. Одну из его неопубликованных статей мы предлагаем сегодня вниманию читателей.

Это было давно и… правда

«Многим, наверное, хочется узнать: как жили приобские крестьяне до октябрьской революции? Основным их занятием было рыболовство, животноводство и охота. Были так называемые стрежевые пески для добычи ценных сортов рыбы. Размер невода на песках — от 300 до 500 сажен, как позволяло русло Оби.

Кроме того, рыбачили средними неводами, облавливали курьи, заводи, которые были насыщены крупным и мелким частиком. Механизации не было, все делалось вручную.

А рыбачили так: на стрежевых песках бригады работали сутками, по 24 часа, потом сутки отдыхали, ремонтировали невода.

Добыть рыбу — хорошо, но надо еще и сохранить ее в живом виде, до морозов в 25-30 градусов, поэтому ее запускали в «зимние сады», чтобы у нее был экспортный вид. Промысловики ухаживали за этими «садами», старались сохранить рыбу в живом виде.

Бывали и неудачи с этими «садами». Если осень кислая — дождь, снег, слякоть — это убийственно для рыбы, находящейся в «садах». Случалось, рыба дохла. И рыбаки страдали, для них это было тяжелым испытанием.

Транспортировалась рыба всех сортов в Тобольск. Это был главный рынок сбыта мороженой рыбы, ягод, ореха. До Тобольска 600-700 километров, мороженую рыбу транспортировали на лошадях, шаговой ездой.

Каждый ямщик, а это тот же рыбак, ехал на 5-6 лошадях. От села Сухорукова до Тобольска и обратно ямщики добирались 24-30 суток. Никакие морозы, метели не останавливали этот гужевой транспорт. Бывали такие суровые зимы, когда морозы доходили до 30, 40 и даже 50 градусов, а транспорт все шел, не останавливаясь. Мужики мерзли, ломались от мороза дуги, оглобли, сани, хомуты. Но ямщики, зная, что может случиться в пути, имели запас. Если чего не было, покупали в первой же деревне.

В деревнях были постоялые дворы, на которых для лошадей имелись и сено, и овес. А для людей тоже было все, вплоть до самогона, чтобы ямщик мог согреться во время трудного перехода, Лошадей кормили, и они отдыхали по 6 часов. Расстояние от станции до станции было 25-30 километров.

Когда приходили в Тобольск, то скапливались в таборе — так называлась специальная площадь, огороженная забором и имеющая охрану. В таком таборе находилось до двух тысяч лошадей.

После освобождения от рыбы возчики снова нагружали сани разным грузом и ехали обратно, к матушке Оби, к своим берегам.

За зиму — шаговой ездой — по три раза ездили в Тобольск и обратно, а для этого надо было иметь терпение и выдержку. Так и жили крестьяне-рыбаки с Приобья и реки Конды.

Но был еще один путь транспортировки рыбы — на Урал. Он был очень трудный, так как настоящей дороги не существовало, а только таежная «собачья тропа «. Переходы от избушки до избушки были по 50 километров. Ямщики везли туда только крупного и мелкого частика, а на «белую » дорогую рыбу там спроса не было. Ямщикам приходилось по этому глухому тракту везти с собой и фураж.

До Супры деревень не было, а только избушки-зимовки, где ямщики сами себе готовили еду. Чтобы добраться до настоящих деревень, нужно было проехать половину пути.

Этим же путем сами уральцы выезжали на своих лошадях за рыбой на реки Обь и Конда, закупали ее на месте, а потом везли на Урал. Так было, пока не построили Самаровский (Ханты-Мансийский) рыбокомбинат. Только тогда наши обские труженики-мужики не стали шагать по 600 километров в морозные зимы.

К. Корепанов. 1983 год»

«Новости Югры», 26 июня 2000 года