В. Ерменин

Почти всю жизнь я проработал на севере. Здесь прошли лучшие, годы молодости и зрелых лет, здесь я получил пенсионную книжку. Север стал для меня родным. Отдано ему немало сил, хотя ничего героического я в своей жизни не совершил. Жил, работал, как сотни других людей, приехавших по зову партии в тридцатые годы обустраивать Обский Север. И радостно сознавать, когда видишь, как обновляется и хорошеет наш край, что в это большое дело вложен твой труд, частица твоего сердца.

Недавно в беседе с пионерами маленькая белокурая девочка задала мне вопрос:

Недавно в беседе с пионерами маленькая белокурая девочка задала мне вопрос:

— Дядя Володя, а каким был наш край тридцать лет назад?

Признаться, я сразу не нашелся, как ответить девчушке на ее вопрос. Сказать, что это был край дикий и мало обжитый, что волею советских людей здесь создана промышленность, богатая экономика… Так об этом она сама знает, ей в школе говорили не раз.

Я подумал и стал рассказывать детям о друзьях моей молодости, о тех, кто в повседневных буднях творил героические дела, о комсомольцах тридцатых годов.

Сейчас, когда за плечами большая часть прожитой жизни, дела и события прошлых лет видятся в ином свете. И появляется мысль, что мы незаслуженно забываем тех, кто ради будущих поколений, не думая о себе, в трудных условиях творил и работал.

Тогда нам все казалось обычным, повседневным. В хантыйскую юрту ушел комсомолец-агитатор и чуть не погиб от пули шамана… После работы на производстве ребята все, как один, выходили в тайгу и расчищали место для будущих улиц, скверов, обмораживали руки, ноги, работали ночами, но не хныкали. И в том, что многие славные имена помним только мы, которым теперь шестьдесят, виноваты мы сами.

На предприятиях, в школах, в коллективах трудящихся сейчас создаются уголки и музеи боевой и трудовой славы. И наш долг — помочь молодежи своими воспоминаниями, документами, личными архивами полнее раскрыть историю края первых лет Советской власти.

Мне искренне хочется, чтобы молодежь и комсомольцы в Кондинском районе хорошо знали такие имена, как Пузырев, Ляпкусов, Иван Рекст, Вера Ворошилова, Алексеев, Иван Булыгин, Иван Юшков, Красноперов, Новиков, Клава Попова и другие. Многих уже нет в живых, некоторые уехали из округа, но память о них, о тех, кто огнем своей души зажигал молодежь на свершение трудных и славных дел, жива среди нас.

Так каким же этот край был тридцать лет назад? Я постараюсь рассказать о своем первом впечатлении о нем.

В 1929 году у себя на родине, в Тугулымском районе Свердловской области, я закончил курсы трактористов. Работал в МТС, пахал крестьянам на американской «Кайсе» землю, был агитатором. Получилось так, что меня, малограмотного парня, райком комсомола направил в 1932 году учиться в Тюменскую совпартшколу. Учился сначала на подготовительном отделении, потом на основном.

На втором году учебы меня избрали секретарем комсомольского комитета школы. Незадолго до окончания вызвали в обком комсомола (как раз в это время образовалась самостоятельная Обь-Иртышская область с центром в г. Тюмени) и предложили подобрать десять активных комсомольцев для работы на Крайнем Севере.

Совместно с дирекцией школы мы составили такой список, а в обкоме в число подобранных включили и меня с женой (Юлия Сергеевна тогда училась на рабфаке).

Выезд на север был назначен на конец февраля. Перед отъездом будущих северян собрали у секретаря обкома Анны Ломоносовой и стали рассказывать, что нас ожидает на новом месте работы: живут там остяки, вогулы, народ неграмотный, бедный. Край очень суровый, пока что школ и больниц мало, люди болеют паршой, трахомой, цынгой. Цынга — бич тех мест. Для вас мы подготовили по полпуда лука на первый случай. Работать будет трудно. Создавайте комсомольскую прослойку среди коренного населения. Пока она очень мала.

Честно признаться, некоторым из нас не очень хотелось ехать на север после такого разговора…

В марте «по веревочке» мы доехали до Остяко-Вогульска. Поселок этот только что закладывался. Прямо в тайге строились первые двухэтажные дома.

Меня направили в Кондинский райком комсомола заместителем секретаря, жену — заведующей отделом кадров в интегралкооперацию. Пузырев и Ляпкусов тоже приехали сюда на советскую работу. А остальные ребята поехали в другие районы.

Нахрачи были тогда небольшим мансийским селом. Маленькие избушки, разбросанные в полном беспорядке, узенькие кривые улочки.

Комсомольцев в районе насчитывалось не более 100 человек. Было девять первичных организаций.

Помню, как наша неугомонная Вера Ворошилова подняла ребят на создание «Туздома». Пустую юрту оборудовали под клуб, собирали вечером молодежь, пели песни, ставили пьесы.

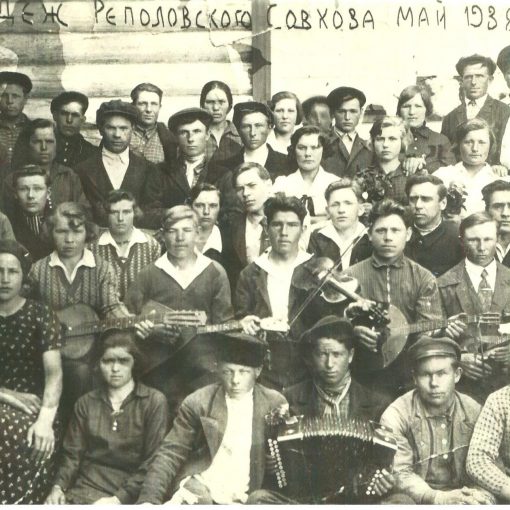

Созданные в деревнях и мансийских паулах колхозы тогда мало занимались сельским хозяйством, основной отраслью была рыбодобыча. Весной 1934 года нам стало известно, что во многих деревнях кулацкие элементы пустили среди населения слух, что вся добытая рыба будет отбираться безвозмездно. Многие рыбаки перестали ловить рыбу и сдавать ее в колхозный план. Перед комсомольским активом была поставлена задача: поехать в деревню и разъяснить населению вред кулацкой болтовни. 12 наших комсомольцев поехали на весновку в деревни и добились, что колхозы выполнили план рыбодобычи на весенней путине. Конечно, ребята не только агитировали народ, но и своим трудом подавали хороший пример в работе коллективного хозяйства. Перед отъездом все вместе сфотографировались.

Комсомольцам тридцатых годов не пришлось защищать революцию с оружием в руках. На их долю выпала другая честь — строить. Памятником их делам служат замечательные комсомольские стройки тридцатых годов. В округе у нас комсомольцы тех лет оставили своим детям город Ханты-Мансийск, Самаровский и Сургутский рыбокомбинаты, Нахрачинский завод, много красивых поселков.

НА СНИМКЕ: участники собрания комсомольского актива села Нахрачи (Кондинское), состоявшегося 7 мая 1934 года перед поездкой в деревни. Первый ряд (слева направо): Юшков, Плесовских, Булыгин, Белкин, Алексеев, Кузеванов; второй ряд: Красноперов, Ворошилова, Рекст, Красноперов, Ерменин, Новиков.

«Ленинская правда», 14 ноября 1965 года