Федор Ларионов, фото Анатолия Лахтина

В 1914 году я был перемещен из Березова на юг, в Тюмень, и после того, как проработал здесь 6 лет в должности заведующего высшим начальным училищем, был назначен органами Советской власти опять на тот же север, но уже в качестве губернского инструктора школ нацмен (т. е. национальных меньшинств). А так как таких школ в то время на севере почти не было, то выходило, что я должен был занять ведущее положение в деле создания национальной письменности и национальной школы для главной народности Северо-Западной Сибири — остяков (ханты), разбросанной на огромной территории округов Тобольской губернии — Березовского и Сургутского. Задача в высшей степени интересная и увлекательная, но в то же время невероятно трудная. Конечно, такая задача могла быть решена только в результате работы многих лиц и организаций и причем в течение ряда лет, я же мог лишь попытаться нащупать пути для ее решения.

Просвещением остяков и распространением среди них грамотности занимались до сих пор обдорские священники и миссионеры, которые, преследуя чисто церковные задачи, занимались прежде всего переводом на остяцкий язык молитв, церковных песнопений и священной истории, имея в виду конечную цель — насаждение на севере церковно-приходских школ. При этом церковники, как правило, сами не изучали остяцкий язык и во всем должны были полагаться на русских переводчиков из числа обдорских жителей, имевших деловые связи с местными остяками и поэтому знакомых только с обдорским наречием остяцкого языка.

Для них не существовало вопроса о том, сколько имеется наречий в остяцком языке и какое из них надо признать основным, центральным, наиболее распространенным и, следовательно, заслуживающим того, чтобы быть положенным в основу будущего литературного языка остяков. Нужно сказать, что в общей литературе не было исследований финно-угорских языков вообще и остяцкого в частности; их можно было найти у финляндцев и венгров. Но исследования иностранных лингвистов, как Кастрен или Папай, не были переведены на русский язык и продолжали оставаться недоступными для культурных работников, занимавшихся вопросами распространения просвещения среди остяков.

Главными местами своего пребывания на севере я избрал Березов и Обдорск, т. е. те пункты, с которыми я был лучше знаком по прежней своей службе. Я считал, что мне необходимо прежде всего познакомиться с каким-нибудь одним наречием, проще всего с березовским. Так как мне не было отпущено средств на наем переводчика, то я занимался изучением остяцкого языка с людьми, которые, при хорошем знании его, соглашались помогать мне в этом деле безвозмездно или довольствовались самой незначительной платой. Так, в Обдорске мне оказал значительную помощь местный рыбопромышленник А.С. Протопопов, про которого говорили, что когда он изъясняется по-остяцки, то трудно бывает сказать, кто это говорит — русский или природный остяк.

В Березове я много работал с инвалидом Иваном, вогулом по происхождению, хорошо знавшим не только свой родной вогульский язык, но и березовское наречие остяцкого языка.

Записывая отдельные слова и связные фразы, я стремился составить представление о грамматике языка, о формах склонения и спряжения и т.п. Тут я мог скоро заметить, что в остяцком языке, кроме форм единственного и множественного числа, продолжает жить двойное число, которое было свойственно когда-то и древнерусскому языку. Почти все русские люди, живущие в низовом крае, знают остяцкий язык настолько, что могут бойко объясняться на нем, однако же почти никто из них не соблюдает двойственного числа, заменяя его множественным. Я был очень рад, что в числе моих учителей был Иван, который безукоризненно соблюдал указанную форму склоняемых и спрягаемых частей речи. От отдельных фраз я перешел потом к переводам на остяцкий язык целых произведений в виде маленьких рассказов и сказок. Самым крупным произведением была сказка Пушкина «О рыбаке и рыбке». Затруднения при переводе происходили в тех случаях, когда в остяцком языке отсутствовали соответствующие слова или целые выражения, например, в указанной сказке мой переводчик Иван испытал затруднение при переводе выражения «с кирпичной беленой трубой», другие знатоки остяцкого языка из числа местных рыбаков слушали наш перевод без возражений, видимо, находя его понятным и вообще доброкачественным.

Наконец, я однажды спросил Ивана, не знает ли он какой-нибудь остяцкой сказки и не может ли рассказать мне ее так, чтобы я ее смог записать. После некоторого раздумья он сообщил, что знает одну такую сказку, тогда я попросил немедленно приступить к делу. Обнаруживая явное волнение, которое испытывает человек при исполнении важного почти священного дела, Иван, соблюдая необходимые интервалы между отдельными частями, рассказал мне сказку, совершенно не прибегая к русскому языку, которую я полностью понял и дословно записал.

После этого я мог считать себя достаточно подготовленным для объезда всего подведомственного мне района. Задачи, которые я при этом ставил перед собой, заключались не только в том, чтобы познакомиться с наречиями остяков, но и в том чтобы в некоторой степени изучить формы их труда и быта. Нужно сказать, что с вопросами последнего рода я был отчасти знаком из книг, которые нашел в библиотеке миссионера Иринарха.

Зимой 1920— 1921 г.г. я проехал громадное расстояние сначала на юг из Березова в с. Самаровское, а затем на запад через Сургут до села Александровское.

Хозяйственная разруха установившаяся в стране вследствие гражданской войны, коснулась и северных округов бывшей Тобольской губернии — Березовского и Сургутского. Везде сказывалась нехватка самых обыкновенных и ходких товаров и продуктов, как мануфактура, мука, сахар, соль, спички, иголки, гребни и т.п. Поэтому я все время возил с собой муку и хлеб Все это приходилось расходовать крайне бережно и пускать в оборот только в самых не обходимых случаях, иногда в виде обменного фонда, так как деньги почти не имели никакой цены. Вместо спичек остяки стали применять уже давно оставленное и полузабытое огниво и поэтому повысилась обменная стоимость кремня кусочки которого, подаренные мне в Обдорске, я долгое время возил с собой.

Из Березова я выехал при таком снабжении съестными припасами: кроме печеного хлеба и муки, у меня был мешочек с пельменями. Но пельмени из щуки при продолжительном хранении на морозе так заветрели, что превратились в твердые, лишенные всякого вкуса, почти несъедобные кусочки. Сидевшие на местах жители питались в общем сносно, но проезжим людям приходилось временами туго, и поэтому мои мысли при этой продолжительной поездке большею частью вращались около вопроса об еде. Больше всего запомнились те места остановок, где удалось хорошо поесть. К числу таких пунктов относятся юрты Карымкарские к югу от Кондинска. Здесь я побывал в остяцкой школе. Учительница не говорила по-остяцки. Ученицы девочки не понимали по-русски, но мальчики в той или иной степени владели русским языком и могли служить переводчиками; поэтому уроки у ласковой учительницы, умевшей возбудить доверие детей, проходили довольно оживленно. Благодаря заботам той же учительницы мне удалось здесь раза два пообедать. Она же дала мне возможность пронаблюдать однажды вечером танцы и маскирования остяков.

При переезде из долины Иртыша в долину Оби дорога шла сначала хвойным лесом, после чего предстояло пересечь огромный сор. Хозяин станции убеждал меня переночевать, ссылаясь на такие трудности переезда, как огромное безлесное пространство сора, приближение длинной зимней ночи и опасность сбиться с пути, в особенности, если поднимется ветер. Опасения хозяина мне показались преувеличенными и я настоял на том, чтобы немедленно запрягли лошадей. На передние сани сел мальчик-ямщик, средняя лошадь была запряжена в сани с ящиком мануфактуры, которую я вез для сургутских учеников, на задние сани сел я с небольшим ящиком, в котором у меня хранились разные мелкие вещи, книги, дневник-отчет, записные книжки и прочее.

Мы двинулись в путь; сначала шло все хорошо. Но вскоре наступила ночь; берег сора скрылся из глаз, не было видно ни деревьев, ни кустарников. Кругом расстилалась слабо видимая однообразная равнина. Ветер усилился и стал заметать слабо накатанную узкую дорогу. Кое-где в понижениях она совершенно не была заметна, и здесь возникала опасность потерять направление. Мальчик–ямщик перестал управлять лошадью и, привязав вожжи к саням, предоставил ей полную возможность самой отыскивать дорогу. Так продолжалось довольно долго. Но вот справа показался крутой склон берега реки — значит сор окончился, и самая трудная часть пути благополучно пройдена. Мальчик взялся за вожжи и стал управлять лошадью. Скоро мы были на станции.

Утром, вознаградив хозяйку за труды тремя спичками и кусочком спичечной коробки для зажигания, я продолжал свой путь.

В Сургуте тоже не было остяцких школ. Я несколько раз побывал в отделе народного образования и передал в его распоряжение привезенную мной мануфактуру.

Здесь я нашел хорошего переводчика, при помощи которого довольно изрядно познакомился с сургутским наречием остяцкого языка. При этом я мог убедиться, что сургутское наречие настолько отличается от березово-обдорского, что остяки этих краев едва ли могут непосредственно объясняться друг с другом разве только при помощи русского языка.

Теперь я мог уже высказать более или менее обоснованные заключения о наречиях обских остяков. По моим представлениям, их было три: северообское, или березово-обдорское, средне-обское или карымкарское и, наконец, сургутское. Какое же наречие нужно признать главным, чтобы на его базе построить литературный остяцкий язык?

Поездка из Сургута до с. Александровского мне ничего не прибавила для решения этого вопроса. Однако же я стал склоняться к мысли, что основным наречием остяцкого языка следует признать карымкарское (средне-обское). Основанием для этого были такие соображения: 1) в этой части края находится несколько более или менее крупных остяцких селений, как Леуши, Малый Атлым, Большой Атлым, Карымкары. Такой сгусток остяцкого населения в этой части обского края, вероятно, объясняется тем, что здесь имеется верный источник существования в виде рыбы, которая скапливается здесь зимой в речках с живой водой; 2) можно думать, что здесь находится край наиболее древней культуры и наиболее разработанного наречия остяцкого языка; 3) в очень близком отношении к средне-обскому наречию стоит наречие казымских остяков; 4) сургутское наречие стоит ближе к среднеобскому наречию, чем к северному березово-обдорскому . На центральное положение средне-обского края указывает также существование здесь идолов (капищ), почитание которых, по свидетельству Н. А. Абрамова, было широко распространено по всему остяцкому краю.

На обратном пути я увидел, что карымкарская учительница почему-то оставила это село и переехала в Березов. Тогда я остановился в Карымкарах и здесь сделался учителем в опустевшей школе. Березов командировал в помощь мне одного молодого учителя Плеханова Илью Петровича. Ребята сначала дичились нас, но потом стали довольно исправно посещать школу. Среди учащихся были двое из Казыма, живших здесь в общежитии. Разговаривая с ними, я мог убедиться, что казымское наречие очень близко к средне-обскому, иначе карымкарскому. Со слов этих ребят я записал две детские остяцкие сказки, которые они слышали от отца. Как бы в награду за свое долготерпение, я получил возможность начать здесь запись длинной сказки, которую в течение нескольких вечеров диктовал мне остяк Григорьев. Памятливость его по отношению сказок была так велика, что он продиктовал мне и те фразы, которые были сказаны его предшественником и, очевидно, передавались из поколения поколение на каком-то другом, непонятном самому Григорьеву, языке. Я записал и эти формулы, но отметил волнистой чертой, что перевести их не в состоянии.

Каникулярное время застало меня в Обдорске. Здесь отдел народного образования предписал учителям устроить для себя курсы в оригинальной обстановке, благодаря которой они получили название самокурсов. Так как приезжих лекторов не было, то учителя, в том числе и я, должны были сами поочередно читать лекции и проводить практические занятия на те темы, которые они сами себе избрали. Я прочитал лекцию об остяцком языке и его наречиях и как будто возбудил общий интерес. Вообще же занятия на самокурсах проходили крайне вяло и едва ли были полезны.

Неожиданно из окружного центра пришло телеграфное распоряжение переехать мне из Обдорска в Березов, и занять должность заведующего окружным отделом народного образования. Этого еще недоставало, чтобы на административной должности, к которой я не чувствовал ни малейшего расположения, задержали меня здесь на год или два, когда я всей душой стремился в Тюмень, к семье, и где мне хотелось заняться обработкой собранных материалов! Но меня не отпускали. Наконец, губернский центр внял моим мольбам и освободил меня от службы в Березове.

К началу августа 1921 года я был дома, привезя с собой драгоценные полпуда муки, которые получил в Березове почти год тому назад и все время возил с собой; привез я также оленью шкуру и стеженое одеяло, которые, можно сказать, сохранили мне жизнь во время скитаний по северу. Все это могло послужить мне фондом для обоснования в Тюмени, по крайней мере, на первых порах.

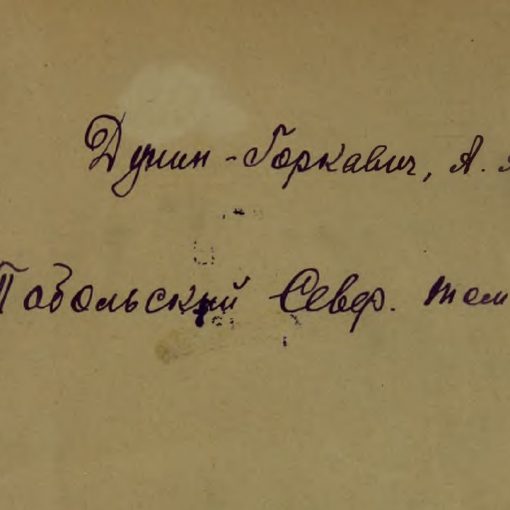

Автор публикуемого фрагмента из трехтомной «Семейной хроники» Федор Филиппович Ларионов в конце прошлого века окончил Омскую учительскую семинарию, после чего почти полтора десятка лет проработал в Березове учителем уездного училища, а затем — его инспектором. Многое сделал для развития культуры северного городка, оставил в учениках благодарную память о себе на долгие годы.

Мысль на тему “Еще год на Севере (1920-1921)”

С интересом прочитала публикацию.