Д.Д. Лейвин

Иртыш, по которому шел (по-тамошнему, «бежал») пароход от Тобольска, поражал своей шириной, но когда вошли в реку Обь, то последняя показалась чуть не морем; во многих местах берегов вовсе не было видно. Был тогда весенний разлив рек, и лес на низком берегу Оби стоял в воде.

Вечером 5 июля пароход остановился у пристани Белый Яр, верстах в 5 от Сургута. От пристани в город мы ехали на большой лодке, крытой посередине, в этой же лодке ехали и другие пассажиры. При выходе из лодки в Сургуте я заикнулся было об извозчике для моего багажа, но этим вызвал только смех моих спутников. Оказалось, в Сургуте не только извозчиков нет, но даже не имеется ни одного колеса. Кругом Сургута вода, так что на колесах некуда ездить. Пришлось пешком отправиться к квартире помощника исправника (исправника в городе не было), который, увидя наше шествие из окна своей квартиры, вышел на крыльцо и тут же на улице хотел осмотреть мои вещи. Насилу упросил его осмотреть вещи на земской квартире, куда я должен был отправиться. Когда же я пришел на ту квартиру, то помощник исправника и не вспомнил об осмотре моих вещей, он был заметно выпивши. Оставшись наконец один, без всяких провожатых, я вздохнул свободнее и первым делом послал какого-то мальчика разыскать кого-нибудь из политических ссыльных и попросить его прийти ко мне через короткое время.

Едва я успел основательно умыться и переодеться, ко мне вошел молодой человек лет 25, среднего роста, очень худой, с довольно крупными морщинами на лбу и от носа к углам губ, с порядочной лысиной на голове. Недлинные усы, борода и бакенбарды темного цвета с рыжеватым оттенком были, очевидно, очень жестки, они росли как-то не все в одну сторону. По его улыбке сразу было видно, что он бесконечно добрый человек, что при дальнейшем знакомстве вполне подтвердилось. Его симпатичный, хотя и болезненный, вид сразу располагал к нему. Это был Николай Яковлевич Фалин осужденный на поселение по делу о демонстрации у Казанского собора 6 декабря 1876 г. Он был студентом Петербургского технологического института, имел большие знакомства в революционных и литературных кружках, между прочим, бывал и у Щедрина (М. Е. Салтыкова), который поражал его частым употреблением непарламентарных выражений. Бывал Фалин и за границей. Он происходил из московской купеческой семьи, в то время обедневшей; в числе его богатых родственников был знаменитый в свое время московской городской голова Алексеев. Один сургутский купец — Силин — каждый год привозил Фалину, возвращаясь с Ирбитской ярмарки, затребованные им вещи, а также табак и денег рублей 100. В 1880 году Фалин получил меховые сапоги и белье.

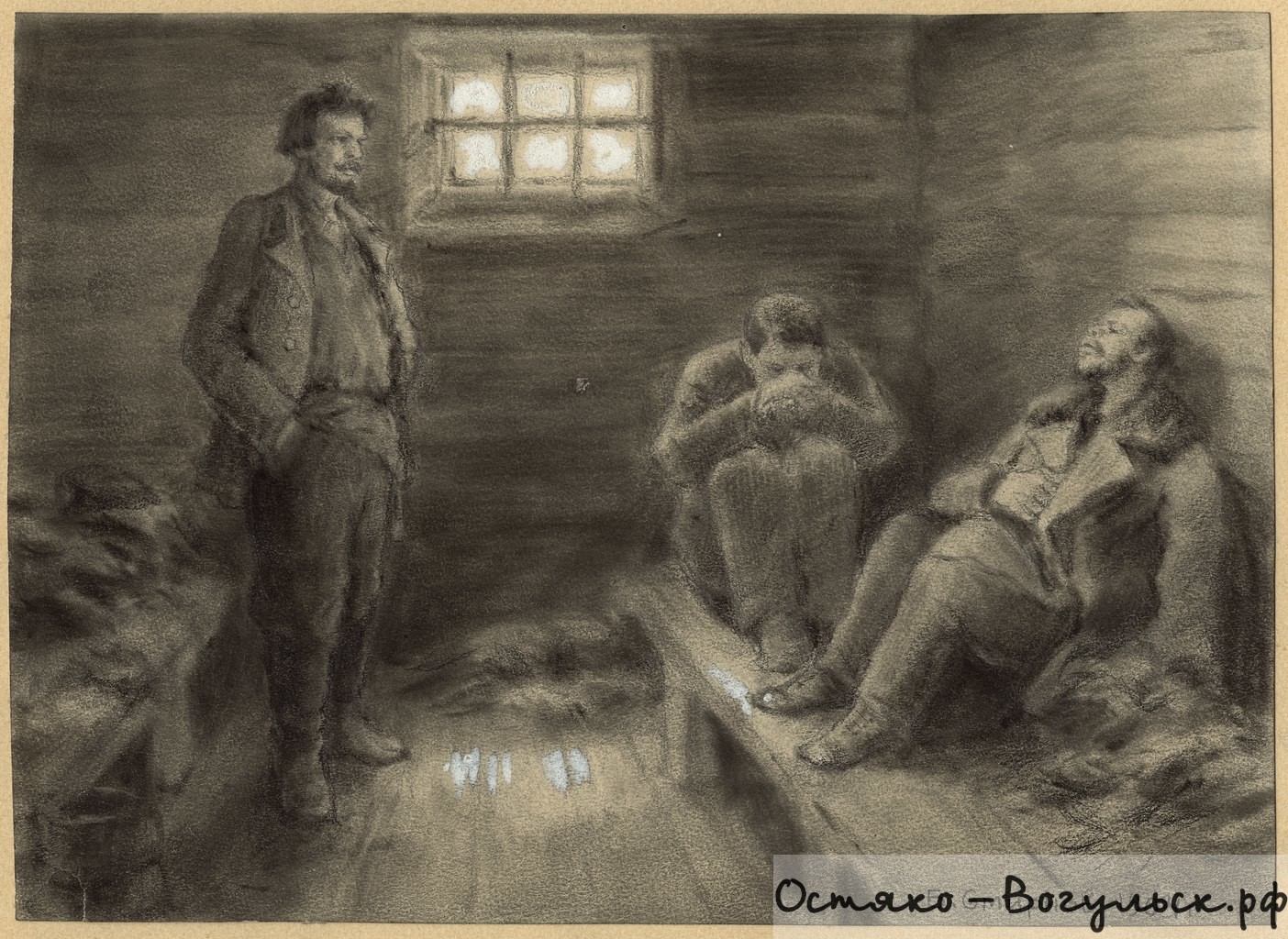

При первом знакомстве за чаем Фалин описал мне Сургут и жизнь в нем очень мрачными красками. Из товарищей кроме Фалина в Сургуте был еще только один Виталий Яковлевич Мрачковский, осужденный в Одессе по т. наз. делу Заславского. Мрачковский по профессии слесарь, служивший на железной дороге машинистом. Были еще в Сургуте двое административно ссыльных, по своим убеждениям не имевшие ничего общего с социализмом — Овеянный и Журавлев. Первый — поляк, высланный из Варшавы за принадлежность к кружку, который поставил себе целью освобождение Польши из-под ига России. Этот кружок загодя распределил должности на случай достижения цели; так, Овеянный был назначен начальником Варшавского и какого-то другого смежного уездов. Журавлев — уголовный ссыльный (за подлог векселя, кажется), был выслан в Сургут из Каинска, где он жил, за то, что на парадном обеде у местного городского головы после панихиды по убитом в турецкую войну каком-то герцоге, родственнике царской семьи, выразил удивление, что по одному герцогу служили панихиду, а когда гибли тысячи простых людей в одном сражении, никто и не подумал о панихидах.

Был уже одиннадцатый час, когда, окончив чаепитие, мы с Фалиным пошли к нему на квартиру. На дворе было еще совершенно светло. У Фалина мы застали Мрачковского и Журавлева. Мрачковский выше среднего роста, плечист, имел круглое лицо с очень небольшой растительностью темного цвета. Выражение лица его было в высшей степени добродушное, с постоянной очень привлекательной улыбкой. Журавлев был маленького роста, чрезвычайно худой, по виду совсем больной, но веселый и очень подвижный, весь он сильно оброс темными с красноватым оттенком волосами. У него была давнишняя болезнь легких, погубившая его в ту же осень.

На другой день я познакомился с Овеянным. Это был мужчина за 50 лет, довольно толстый при среднем росте. Он носил длинные усы с подусниками с сильной проседью. По его словам, он участвовал в восстании в Венгрии в 1849 г., сражаясь с русскими войсками в каком-то отдельном польском уланском отряде. За участие в этом восстании он был тогда же сослан в Восточную Сибирь, где так хорошо устроился, что не возвратился на родину и по амнистии 1850-х гг. В польском восстании 1863 года он не участвовал, оставаясь в Сибири, так как находил восстание несвоевременным. Овеянный был горячий патриот и искренний католик.

В этот же день я нанял себе квартиру у Евдокии Степановны Вергуновой-Песковой, две комнаты, причем хозяйка обязалась содержать их в чистоте, печь мне хлеб и варить, что я потребую, из моих припасов, а также давать самовар хоть пять раз в день. Цена за все это 1 руб. в месяц. Хозяйка с единственным сыном, парнем 18 лет, помещалась в кухне и передней. Я предложил товарищам жить коммуной, но оба отказались. Мрачковский работал с Сиделъниковым — кузнецом из уголовных ссыльных,— жил у него на квартире и платою за квартиру и разными другими способами помогал его многочисленной семье. Сам Сидельников был большойвыпивоха и часто пропивал весь свой заработок. Фалин не желал вовсе стеснять своей свободы даже в мелочах, что, по его мнению, неизбежно при жизни коммуной. Из примыкавших к ним Овеянного и Журавлева первый имел собственные средства, а второй хотя от времени до времени и получал небольшие деньги от какой-то княгини Паскевич-Ериванской, но очень часто сидел голодный, и Фалин, и Мрачковский всегда помогали ему.

Сургут расположен на правом берегу Оби, с трех сторон он окружен водой Оби и ее заливом, а с четвертой небольшая песчаная площадка, за ней лес, невдалеке прорезываемый водой. По календарю в Сургуте считалось 1000 жителей, но в действительности не было и половины этого числа. Чиновников в нем было немного: исправник, его помощник, секретарь полиции, почтовый чиновник, учитель народной школы, военный начальник местных казаков, священник, диакон и фельдшер. Последний был едва грамотный остяк, не имеющий понятия о медицине, да и медикаментов у него почти не было. Жители — ссыльнопоселенцы и потомки таковых, почти половина была казаками, остальные составляли два общества — крестьян и мещан. Встречались старики с рваными ноздрями, а также и с клеймами на щеках и лбу «К. А. Т.» (каторжник).

Почти все сургутяне жили очень зажиточно. В каждом дворе было хоть по одной лошади и корове, овец держали по 2—3 штуки; их держали главным образом для шерсти, из которой вязали чулки и рукавицы. Куры также были почти в каждом дворе, хотя и в очень небольшом количестве. Главную пищу сургутян составляла рыба: окуни, караси, язи, лещи и т. д. Дорогие сорта рыбы (осетр, нельма, муксун и т. п.) добывались только промышленниками на арендуемых у остяков так называемых песках. На зиму запас рыбы заготовлялся каждым в желательном для него количестве летом при спаде вод. Для этого загораживали стоки воды из разных балок в реку и тут выбирали рыбу, стремящуюся в реку, руками. Рыба тут же кое-как чистилась и солилась в бочках. Через несколько часов после засолки рыба вздувалась и принимала отвратительный запах. Зимой, когда все сургутяне питались этой рыбой, наверное, все и всё в Сургуте пропитывалось этим запахом, хотя он заметен был для нас только во время варения и жарения этой рыбы. Есть эту рыбу мы не могли, также не могли есть и соленых диких уток, которых многие сургутяне заготовляли на зиму. Охота на уток производилась весною; в лесу вырубалась просека между двумя водовместилищами, на просеке развешивалась сеть, в которую попадали утки, перелетая из одного водовместилища в другое. Пойманным уткам головки прокусывали зубами.

Нанятая мною квартира имела две комнаты с крашеными полами, что редко встречалось в Сургуте. В большой комнате, где я помещался, были обои, прибивавшиеся на зиму к стенам, на лето же снимавшиеся… В некоторых домах стеклянные рамы на зиму вынимались и вставлялись рамы с бычьими пузырями, через которые ничего нельзя было видеть, и света пузыри пропускали [1 сл. нрзб.], так что днем при них читать было можно. Рамы с пузырями отличались тем, что они не намерзали. Спал я на широкой доске, положенной на два стояка; была и кровать в меньшей комнате (казенке), но, по словам хозяйки, спать на ней было невозможно ввиду массы клопов. Конечно, клопы переселились, хотя, нужно думать, не все, и на мою постель, но я так всегда крепко спал, что присутствия их вовсе не замечал. Еще в квартире было очень много прусаков.

Никаких газет мои товарищи не получали, книг у них было очень немного, да и я. с собой немного привез, к тому же первое время как-то и не читалось. Фалин любил удить рыбу, и я начал удить, и так это занятие понравилось мне, что я целыми днями сидел с удочками. Ловились больше всего окуни и, при заходе солнца, ерши. Из- нашего улова кто-нибудь из хозяек варил нам на ужин уху. В холодные дождливые дни, начавшиеся с середины августа, мы развлекались игрою в шахматы, которые смастерили под руководством Овеянного из черного хлеба, но скоро шахматы забросили: уж очень плохие были партнеры Фалин и Овеянный. Достал где-то Фалин колоду карт. Я очень ей обрадовался, так как с детства был большой любитель карточной игры, хотя последние три года перед высылкой и в руки их не брал; но те же Фалин и Овеянный знали только одну игру в карты —- пикет, который скоро надоел нам.

Знакомство с нами вел только один почтовый чиновник Зефиров, очень склонный к выпивке. Он постоянно звал нас к себе. Компанию по выпивке ему, хотя и слабо, поддерживали Мрачковский и Фалин (Овеянный почему-то не бывал у Зефирова). Я с детства очень любил вкус водки, но, пообедав в начале 1877 г. недели две в Славянской гостинице в Киеве, нажил хронический катар желудка и водки, да и всякого вина, совсем не мог пить. Бывало, в Киеве выпьешь рюмку и два дня мучишься тяжелым похмельем. Фалин любил выпить; по крайней мере, чуть не ежедневно повторял: выпил бы, выпил бы. Но никогда я не видел его сколько-нибудь выпившим. Мрачковский тоже пил очень мало.

Особенно дорожила знакомством с нами жена Зефирова, симпатичная молодая особа, постоянно выражавшая сочувствие к нам и нашим идеям. Она почти ежедневно навещала нас. Особенно я скучал первое время в Сургуте за всякими теоретическими разговорами: никто из товарищей не имел к ним ни малейшей охоты.

Почта приходила в Сургут и уходила из него раз в две недели, зимой по льду рек, а летом на лодках, хотя еженедельно мимо Сургута ходил срочный пароход, и только с 1881 r. Летом почта начала ходить еженедельно на пароходе. Так что лишь к концу августа начал я получать газеты и журналы. И как печально было первое время смотреть на полученные письма, запачканные надписью: «читал исправник такой-то».

Заморозки начались с первых чисел августа, и в конце сентября пошел лед по Оби, и почта перестала ходить до конца ноября. Как-то в один очень холодный ноябрьский вечер мы с Фалиным и Мрачковский сидели у Зефирова, когда привезли почту. Сейчас с нашей помощью принялись разбирать ее. На мое имя было получено больше 20 писем, от одной мамы моей около 10, она писала мне аккуратно каждую неделю. Несмотря на страстное желание прочесть хоть одно письмо, я был настолько глуп, что не украл ни одного. На другой день мы так насели на полицию, что хотя не сразу, но к обеду получили всю почту. Кроме писем получилась масса газет и журналов, так что с этого времени и до весеннего перерыва почтовых сообщений скучать не приходилось.

В числе писем были письма от Щетинского и Рейдера, очутившихся первый в Обдорске Тобольской губернии, а второй в Кадникове Вологодской губернии. Из писем же узнали о новых арестах Окладского (какая-то это была ошибка), Р.В. Тессен, Е. Краснокутской, Недзельской-Гамалей и еще кого-то.

Первое время пребывания в Сургуте я по привычке озаботился об обеде. Таковой мне предложил один местный обыватель за 5 или 3 руб. (не помню) в месяц, причем обещал давать похлебку мясную и жаркое, но давал похлебку с 2—3 картофелинами и вареное мясо из этой похлебки вместо жаркого. Кроме картофеля, в Сургуте другой огородины не было. Пришлось, однако, два месяца довольствоваться этим обедом, так как я имел неосторожность уплатить вперед за 2 месяца, на третий месяц я столовался у одной женщины, она давала на второе жареных карасей. Хотя они были очень вкусные, но на третий день я уже не мог их есть: опротивели. Мясо же было очень невкусно и жестко.

В октябре я пришел к заключению, что обед — это пустая традиция, и перешел на молоко. Раз пять в день выпивал полстакана молока с черным хлебом и несколько раз пил чай — конечно, вприкуску. При такой почти что молочной диете я чувствовал себя физически хорошо и даже избавился от хронического катара желудка. Все мои товарищи, которые в дальнейшем жили со мной в коммуне, питались также только молоком с черным хлебом и также чувствовали себя хорошо. Один только раз изменили этот режим, приготовляя на обед кашу из ячных круп, но каша эта очень скоро надоела. Изредка, месяца в 2 раз, покупали рыбу какую-нибудь или соленую икру язевую (за 25 коп. фунтов 5), а однажды купили черной икры (1 фунт 20 коп.). Еще реже покупали белую муку, из которой пекли лепешки на масле. И до чего доходили аппетиты на такое лакомство, показывает следующий случай. Купили мы 10 фунтов белой муки, и хозяйка к утреннему чаю подала целую горку больших лепешек, еще горячих. Я пересчитал лепешки, их было 30. В коммуне тогда были со мной Иванов и Швецов. Свою часть — 10 лепешек — я съел за чаем. Иванов, живший со мною, что-то запоздал и пил чай после меня, когда я уже сидел за своей сапожной работой. Швецов еще больше запоздал и, когда уселся за чай, потребовал лепешек, так как их не было на столе, тогда Иванов начал извиняться, что он как-то совершенно невольно съел все 20 лепешек. Белый хлеб мы ели раза 3—4 в год, когда присылала нам по небольшой булке сочувствовавшая нам единственная в Сургуте еврейка. Здесь я должен привести знаменитый девиз ордена Золотого Руна: пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Я и все мои товарищи по Сургуту тогда были убежденными ригористами 1 и даже презирали Овеянного за его отношение к женщинам, ничего общего не имевшее с ригоризмом.

В Сургуте я тратил на необходимое рублей 6: квартира 1 руб., молоко — 90 коп., ржаная мука 1 пуд в месяц — 1 руб., табак-махорка, бумага и спички — около 1 руб., свечи сальные (керосина вовсе не было) коп. 80, мойка белья коп. 50, сахар 1 фунт в месяц — 25—30 коп., чай 1/4 кирпича — 30 коп., еще оставалось копеек 20—30.

Мне, как не принадлежащему к податному сословию, полагалось от казны пособие 6 руб. в месяц. Я, конечно, немедленно по приезде подал об этом прошение, начал получать пособие только через год. Летом 1880 г. посетил Сургут тобольский губернатор Лысогорский и пригласил всех нас к себе. На мой вопрос, почему мне не выдают пособия, он заявил, что я должен подать Прошение об этом. Присутствовавший при этом исправник доложил, что прошение давно подано, но пока еще не представлено, ну, и тут же получил резкую нотацию за задержание моего прошения. Губернатор никакой речи не произносил, спросил только, не имеем ли мы сделать ему каких-либо заявлений.

Кроме кузнеца, в Сургуте не было никаких ремесленников: ни сапожника, ни портного, ни столяра, ни парикмахера. Первый раз постриг меня Овеянный, а потом я сам себя стриг — в кружок, как стригутся украинцы. Не получая пособия от казны и никакой денежной помощи от родных, с одной стороны, а с другой, имея, особенно первое время, много свободного времени да и полное отсутствие возможности зарабатывать интеллигентным трудом, я нашел необходимым заняться каким-нибудь ремеслом. Выбрал я сапожничество как не требующее никакой физической силы, да и инструменты для него стоили недорого. Сын моей квартирной хозяйки показал мне способ вдевания щетины в дратву, и я сел за шитье первой пары сапог на заказ. Самое тяжелое в этой работе было вытягивать переда из ровной кожи. За шитье первой пары я получил 1 руб., за ботинки платили 50 коп. Брал я, конечно, и починку обуви. К сожалению, работы было немного. За все три года я пошил не более 60 пар обуви. Сургутяне в большинстве носили примитивную обувь — поршни, каковые всякий умел шить. Голенища для поршней шились отдельно, а для ступни кусок подошвенной кожи прошивался по краям ремнем, затем на эту кожу накладывалось побольше сена, в сено ставилась нога, и тогда ремнем кожа стягивалась вокруг ступни.

Так как сапожная работа бывала далеко не всегда, а подчас, особенно в весенние и осенние перерывы почтового сообщения, не хватало чего читать, заполнял время переводами с немецкого и французского языков; переводы я записывал самым тщательным почерком, думая (конечно, тщетно) таким образом исправить свой отвратительный почерк. Между прочим, перевел я с французского «Тарас Бульба» Гоголя парижского издания, перевод, помнится, Мериме.Мой перевод выпросил себе на память Фалин.

Мое знание переплетного мастерства тоже дало мне кое-какой заработок. Местному училищу понадобилось переплести немало книг. Мрачковский сделал необходимые нож и молоток, а Иванов [1 сл. нрзб.] и сшивательный станок. Кажется, в декабре 1879 г. прибыл в Сургут Лев Андреевич Иванов, высланный из Туринска за участие в побеге Жебунева Сергея. Иванов осужден был на поселение по московскому процессу 50-ти. Он был небольшого роста, очень худой, с небольшой бородкой рыжеватого цвета и таковыми же волосами на голове, изрядно уже облысевшей. Ему было немного за 30 лет. Отец Иванова, по словам последнего, в молодости блестящий гвардеец, за какой-то поступок был выслан в армию на Кавказ, причем ему пришлось переменить свою фамилию на Иванова. Два старших брата Иванова служили где-то врачами; ни с ними, ни с его сестрой Софией (по мужу Борейша), осужденной по процессам Казанской демонстрации и 193-х на поселение и по процессу 16 народовольцев в каторгу, он не переписывался. Воспитывался он в одном из петербургских кадетских корпусов, затем служил на Кавказе в артиллерии. В чине капитана он вышел в отставку и поступил в Лесной институт. Он был очень энергичный, много читавший и много знающий человек.

Особенно поражало его бесконечное озлобление. Не раз он повторял, что с величайшим удовольствием он бы тупой стамеской легонькими ударами молотка пробил бы голову всякому жандарму и полицианту. При редких посещениях нас исправником Иванов бледнел, плохо владел голосом и вообще был сам не свой, объясняя такое свое состояние тем, что ему невыносима мысль о полной своей зависимости от такой сволочи (Иванов имел слабость постоянно употреблять непарламентарные слова и выражения). Он поселился со мной в моей квартире на коммунистических началах, но скоро отдалился, не желая, по его словам, чувствовать себя связанным. Жил он со мной до начала 1882 г., когда перешел на отдельную квартиру… Я с ним скоро и тесно сблизился, и пребывание в Сургуте для меня много скрасилось: было с кем поговорить по душам, а подчас и поспорить. Фалин, как я уже говорил, избегал всяких теоретических разговоров, Мрачковский тем более.

Тотчас по прибытии в Сургут Иванов решил открыть столярную мастерскую. Изготовил он себе верстак, конечно, с помощью Мрачковского, летом из Полтавы получили необходимые инструменты, и из Иванова вышел отличный столяр. Недостатка в заказах не было, так что иногда и я ему помогал, особенно по окраске и полировке. Я же еще в Киеве познакомился со столярством.

Летом 1880 г. прибыл в Сургут новый товарищ — Сергей Порфирьевич Швецов, осужденный гражданским судом в г. Череповце на поселение. Он прожил в Сургуте только год. Его перевели в г. Тару по его прошению ввиду ожидавшегося (как оказалось, тщетно) приезда его невесты. Швецов — блондин высокого роста, с небольшой растительностью на лице, с очень крупным носом и большими руками и ногами. Ему было 22—23 года. Он производил очень симпатичное впечатление. Его отец, по его словам, был исправником в Архангельской губернии и не всегда относился корректно к ссылавшимся туда полякам, так что Швецов отзывался о нем очень неодобрительно. Швецов не окончил никакого учебного заведения, но его знания общеобразовательных предметов были не меньше, чем у окончивших гимназию — конечно, за исключением языков. Он тогда был большой оптимист, очень искренний, но, должно быть, по молодости несколько наивен и излишне прямолинеен. Частенько первое время он говорил такие вещи, которые могли задевать самолюбие других, не замечая и не желая этого. Иванов же был болезненно самолюбив и к тому же чрезвычайно мстителен. Конечно, каждый раз в таких случаях Швецов получал соответствующую отповедь от Иванова.

Однажды Иванов сам мне объяснил свою, по его словам, отвратительную сторону — мстительность. Случилось это так. Как-то летним вечером пришел к нам один из двух сургутских нищих; это был глубокий старик, очень благообразный и на редкость чистоплотный. Он жаловался, что очередная квартирная хозяйка выгоняет его с квартиры. Поговорив немного, старик заснул. Вскоре Иванов его разбудил и настоятельно советовал сейчас же идти к исправнику с жалобой на его хозяйку. Старик, выслушав Иванова, обратился ко мне с вопросом, надо ли ему идти к исправнику, на что я ответил, что это необходимо, но так как теперь уже 11 часов и исправник, может быть, уже спит, то лучше ему идти завтра, а если хозяйка его не пустит к себе, то пусть бы он приходил к нам ночевать. Старик согласился со мной, что к исправнику сейчас поздно идти, и немедленно ушел. А Иванов в присутствии тут же сидевших товарищей, Фалина и Мрачковского, горячо набросился на меня, резко упрекая, что я своим советом помешал нищему немедленно идти к исправнику с протестом против самодурства Александры Григорьевны (очередной квартирной хозяйки нищего), что я вообще силен только пассивно, никакие черти не заставят меня поступать против моего желания, но зато активности во мне нет ни на грош, что только такие идиоты и дикари, как сургутяне, могут признавать меня великим авторитетом и т. п. Сразу я не сообразил, какая муха укусила Иванова, но, видя, что он вне себя, я ему ничего не возражал, а только просил его успокоиться. Затем уже я догадался, что самолюбие его было задето тем, что мой совет нищему нисколько не совпал с его советом, да и нищий поступил не по его совету. Позднее Иванов мне объяснил, что без отместки он, при всем своем желании, не может перенести ни малейшего задевания его самолюбия, но, отомстив хотя бы только одною бранью, он не чувствует больше никакого раздражения против задевшего его самолюбие и часто даже жалеет, что не мог удержаться от мести. Это объяснение Иванова я понял как его извинение за нападки на меня, тем более, что все время мы с ним жили очень дружно, и он, мне казалось, дорожил моей дружбой, как,

конечно, и я дорожил и даже очень дорожил его дружбой.

Швецов жил со мною в коммуне, квартировал же отдельно. Иванов питался вместе с нами, внося свою часть расходов. Швецов занимался сапожничеством и, кажется, помогал мне, когда я переплетал книги местного училища. Работали мы все часов до 7 вечера, а затем все товарищи собирались у нас и часов до 2—3 ночи вели всевозможные дебаты. Особенно возникали споры между Ивановым-пессимистом и Швецовым-оптимистом, причем иногда первый часа два подряд предлагал второму вопросы по одному и тому же поводу и, бывало, доводил Швецова до абсурда.

О Швецове я знал еще до встречи с ним. О нем мне рассказывала Р. В. Тессен, которая принадлежала в Петербурге к тому же кружку, что и Швецов, к тому же кружку принадлежал и известный В.Г. Короленко. С последним, ссылавшимся тогда в Восточную Сибирь, Швецов шел в одной партии до Тюмени. В Сургуте он обменялся несколькими письмами с В.Г., и последний прислал ему свой портрет, рисованный самим В.Г. карандашом. Портрет был очень похож.

В эту зиму Мрачковский женился на дочери своего товарища по мастерской и в то же время его квартирохозяина Сидельникова Анне Семеновне. Уже после свадьбы Швецов начал обучать ее грамоте, и по получении известия о переводе его в Тару передал учебу ее мне. Свадьбу праздновали три дня. Во время этих празднований нас очень удивил Фалин, разговаривавший более часу в стороне от публики с одним из двух жандармов, недавно назначенных в Сургут. На наши вопросы Фалин, несколько смутившись, объяснил, что разговаривал о разных пустяках, ничего общего ни с какой политикой не имеющих. Конечно, никому из нас в голову не приходило, чтобы Фалин мог говорить с жандармом о чем-то предосудительном, с нашей точки зрения. Как этот разговор, так и дальнейшие его разговоры с жандармами при встречах на улице, казались все же странными и наводили нас на печальные мысли о психике Фалина. Мы уже и раньше обратили внимание на некоторые странные поступки Фалина. Так, например, однажды он в присутствии Мрачковского вынул из печки единственную картофелину и стал есть ее, приговаривая: какой паршивый обед! Затем, когда Мрачковский ушел и минуты через три вернулся за чем-то им забытым, он застал Фалина за молочной кашей. Как не состоящий ни с кем в коммуне, Фалин не имел ни малейшего повода скрывать, чем он обедает, тем более что молочная каша вовсе даже не роскошь.

Фалин все время своего пребывания в Сургуте заводил совершенно платонические романы. Он очень долго водился с одной красивой девушкой Липой, вовсе не достойной его. Бесконечно тяжело было видеть его, когда, бывало, по вечерам присылали за ней, сидевшей с нами, кутившие служащие пароходов, зазимовавших ту зиму вблизи Сургута вследствие неожиданно рано — 8 сентября — установившейся зимы. Конечно, Липа немедленно уходила, с кутившими ей было веселее, да и заработок был. Последнее время; с зимы 1881 г., он увлекался некоей Груней — девушкой очень симпатичной и скромной, но не имеющей ничего, привлекательного в своей наружности. В 1883 г. Фалина перевели, кажется, в Тару. В 1885 г. Иванов мне писал, что Фалин заболел психически, у него развилась мания преследования и что он помещен в дом сумасшедших в Тобольске. 8 1900 г. Мрачковский писал мне, что Фалин давно скончался в Тобольской больнице.

О событии 1 марта 1881 г. мы узнали поздно ночью на 9 марта. Эту ночь Швецов ушел от нас в 3-м часу. Кажется, я не успел еще раздеться, как он возвратился и сообщил, что царь убит. Известие об этом привез поздно вечером нарочный из Тобольска. Это уже почти два года ожидавшееся событие взбудоражило нас бесконечно. Часа два мы, радостно взволнованные, толковали о возможных последствиях этого события, ожидая, конечно, значительных улучшений всяких порядков — между прочим, и широкой амнистии. Даже Иванов… стал надеяться на всякие изменения к лучшему. После ухода Швецова мы с Ивановым еще долго не могли заснуть и все толковали о том же. Между прочим, мы решили не отказываться от присяги, если, конечно, нас пригласят к ней. Утром 9 марта мы еще спали, как собрались у нас все товарищи, и опять начались оживленные толки. Все присоединились к нашему мнению не отказываться от присяги. Часов в 12 нас пригласили в церковь, где мы вместе со всеми сургутянами приняли присягу. В церкви мы узнали, что одно из местных обществ, кажется, мещанское, постановило запретить своим однообщественникам давать квартиры в своих домах государственным преступникам, так называли всех нас в Сургуте. Инициатором этого постановления был писец местного полицейского управления некий Андрей Иванович. Этот мужчина был, конечно, много выше других сургутян во всех отношениях уже хотя бы по одному тому, что он ежедневно находился в обществе полицейских чиновников, во всяком случае не таких диких, как заурядные сургутяне. Тем не менее он проделал такую дикую штуку.

Провдовев много лет после второй жены, он, имея порядочно за 60 лет, задумал жениться в третий раз. Созвав, по древнему обычаю, всех сестер своих первых обеих жен, он поставил закуску (по-сургутски, «прикуску»), чай и водку и сказал речь, которую начал так: «Не добро столбу стоять одному, ему необходимо дать подпору». После многословной речи он предложил своим гостьям заняться закуской, а он пока, де, пойдет в казенку и повоет. Выл он с полчаса, а затем вышел к гостьям, которые, решив, что ему надо еще раз жениться, начали каждая по очереди ходить свахами к девушкам на выданье. Всех сестер первых жен Андрея Ивановича собралось 7 (в том числе моя квартирная хозяйка Авдотья Степановна, которая подробно рассказывала мне об этом). Все 7 свах принесли отказы. На другое утро Анд. Ив., взяв с собой хорошее полено, пошел на кладбище и основательно поколотил могилы обеих своих первых жен. Вечером он вновь собрал тех же женщин и, сообщив, что теперь прежние жены его не будут мешать ему жениться после того, как он их наказал, послал сватать ему других. Но все-таки ни одна из двадцати девушек, которых ему сватали, не согласилась выйти за него замуж. Этот же Андрей Иванович говорил моей квартирохозяйке, что, встретившись 9 марта после присяги новому царю на улице, только потому не перебил мне ног, что не нашел поблизости подходящего полена.

Постановление общества мещан о запрещении членам общества нанимать государственным преступникам квартиры и слух о намерении других сургутских обществ составить такие же постановления немало взбудоражили и нас, особенно как первый отклик на событие 1 марта населения,— правда, только сургутского. Впрочем, только этим постановлением сургутяне и ограничили свое настроение по поводу гибели Александра II. Вечером зашел к нам жандарм и сообщил, очевидно, для нашего успокоения, что исправник отменил вышеуказанное постановление мещанского общества.

Первые дни после получения известия о снятии Александра II с престола и восшествии Александра III мы все буквально ничего не могли делать, только обсуждали со всех сторон наши мечты и ожидания о последствиях цареубийства. Из лаконичной телеграммы тобольского губернатора мы знали только о самом факте убийства, мы нетерпеливо жаждали подробностей. К сожалению, ближайшая почта не могла еще привезти мартовских газет, а, по слухам, в Тобольске начались оттепели и, значит, нельзя было надеяться на приход второй почты раньше середины июня. Волновались мы все по поводу гибели царя бесконечно, а более всех волновался самый старший из нас — Иванов, он же наиболее был угнетен перспективой не менее чем двухмесячного ожидания газет с сообщениями самого события и со сведениями о ближайших последствиях его. Так как Иванов буквально не мог ничего делать, то Швецов и я убедили его после долгих настояний войти в нашу коммуну на время этого мучительного ожидания почты.

Наконец в средине мая пришла почта с мартовскими и апрельскими газетами. К сожалению, пришлось разочароваться во всех наших ожиданиях, газеты, кроме подробностей самого факта убийства и сведений о многочисленных арестах, сообщали только о разных, большею частью бессмысленных приказах комиссии 25-ти. Ни о каких поворотах курса правительства налево не было и намека.

Летом Швецов, представив потребованные с него прогоны — 160 руб. (потом контрольная палата требовала с него доплаты, так как в высчитывании прогонов забыли взять с него прогоны на обратный путь жандармов), уехал в Тару. Вскоре после его отъезда привезли к нам Филипова — харьковского студента, осужденного на поселение по процессу Сыцянко и др. Отчетливо помню первую встречу с ним в Сургуте. Из полиции нам сообщили, что к нам назначен какой-то Филипов. В Харькове я познакомился с одним Филиповым, студентом университета, но этот ли был назначен к нам, конечно, мы не знали. Во всяком случае ждали его с нетерпением.

Вот как-то утром в день прихода парохода из Тобольска я проснулся часов в 7 и начал одеваться, как вдруг услышал стук отворяемой в наш двор калитки. Ожидая прибытия нового товарища, я подбежал к окну и увидел идущего по двору моего знакомого Филипова. Вид его так живо напомнил мне, коротко сказать, волю, что кровь бросилась мне в голову, и я вместо того, чтобы, как хотелось, бежать к нему навстречу, принужден был сесть. Когда через минуту Филипов вошел ко мне, то я едва мог заставить себя несколько привстать, чтобы ответить поцелуями на его объятия, а затем, опустившись на стул, лишился сознания — правда, не больше, как на 2—3 минуты. Очнувшись, я минут 5 ничего не видел и не слышал, что говорил Филипов. Это был мой второй в жизни обморок. Первый случился на праздниках Рождества, когда я, сидя в квартире Сидельниковых, услыхал неожиданно хоровое пение, предшествовавшее представлению явившейся группой парней знаменитого «Царя Максимилиана». Я тогда лишился сознания тоже минуты на 2.

Филипов был среднего роста брюнет лет 25 с роскошной шевелюрой и курчавой растительностью на лице. Он был очень мягкий и замечательнейший человек. К несчастию, он тогда уже был болен туберкулезом легких, от которого и погиб в начале 1883 г. в Кургане, куда был переведен в 1882 г. по болезни. Он содержался в «Мценской гостинице» и ехал до Тюмени вместе с пересылавшимися в Сибирь каторжанами из харьковских централок. Мне он рассказывал о централистах, но я, к сожалению, ничего не помню из его рассказов. От сидения в одиночке у Филипова расстроилось внимание: чем бы он ни был занят — каким-либо делом или пустым разговором, — он не мог сразу обратиться к чему-нибудь другому. Это иногда вело к трагикомическим эпизодам. Он никогда не слышал, когда часы били 1 час или 2, только третий удар часов доходил до его внимания. Филипов жил со мною в коммуне, а когда Иванов ушел на отдельную квартиру, перебрался ко мне. В Сургуте он занимался столярничаньем и починкою часов. Карманных часов в Сургуте было очень мало, зато много было стенных часов — самых простых, с одной или двумя, если с боем, гирями. Последние очень часто требовали чистки, так что у Филипова было немало работы, хотя заработок был невелик.

К осени привезли к нам еще одного товарища, высланного административным порядком из Острогожского уезда Воронежской губернии, некоего Моргунова. Он занимался сельским хозяйством на арендованной земле. Он со своим приятелем А. Льготчиковым были высланы в Западную Сибирь (Льготчиков попал в Нарым) по проискам отца Льготчикова, который нашел способ добиться их ссылки в Сибирь в отместку за донос, который те подали на него в акцизное управление. Моргунов и Льготчиков-сын были очень возмущены против Льготчикова-отца за его бессовестную эксплуатацию местных крестьян и, зная об отводе этим кулаком спирта помимо контрольного снаряда на его винокуренном заводе, донесли об этом. А по закону за такую кражу спирта кулак этот должен был посидеть в тюрьме и заплатить хороший штраф. Конечно, оба высланные подали прошения министру внутренних дел как совершенно неприкосновенные ни к какой революции и весной 1882 г. были возвращены на родину. Моргунов жил с Филиповым и мною в коммуне. Он близко сошелся со всеми нами и часто выражал свою радость, что ему удалось через нас познакомиться с революционными идеями, причем обещал всю остальную жизнь быть деятельным пропагандистом социализма. Научился он у нас столярничать и шить сапоги и, уезжая, очень жалел, что мало пробыл в Сургуте, так как не успел закончить изучение кузнечного и слесарного ремесел.

Весною того же 1882 г. Иванов сообщил мне о своем намерении жениться на племяннице моей квартирохозяйки Анне Ильиничне. Последняя — миловидная девица лет за двадцать, круглая сирота, служившая у разных лиц прислугой. Она часто бывала у нас, и Иванов с первого знакомства как-то особенно жалел о ее тяжелом положении. Я отговаривал Иванова от женитьбы на А. Ил., полагая, что у него нет к ней соответствующего чувства, но Иванов своего намерения не изменил. Женился он на ней вскоре после моего отъезда из Сургута и писал мне, что у него в квартире после женитьбы как будто посветлело, а через год, когда у него родилась дочь Галя, он писал, что ему стало теплее жить на свете.

За все время моего пребывания в Сургуте наши отношения с полицией были вполне удовлетворительны. Летом мы часто отправлялись на лодке далеко за город — то в поисках подходящего дерева для работ Иванова, то жечь покосы хозяйки, а то в виде прогулки осмотреть какое-нибудь урочище, напр. Машкину гору. Мрачковский несколько раз уезжал далеко в лес жечь уголь для своей мастерской и проживал там недели по 3. Хотя полиция и жандармы знали об этих отлучках, но никогда никаких разговоров по этому поводу не возбуждалось. Одно время, кажется, в 1881 г., в Сургут было прибавлено три стражника (пеших), и тогда вышло распоряжение о посещении нас стражниками по два раза ежедневно. Эти посещения очень нервировали нас, и мы послали депутата к исправнику поговорить по душам — ну, и посещения стражников мало-помалу совершенно прекратились. Губернатор тобольский посетил Сургут только раз в 1880 г., о чем я выше упоминал. В 1882 г. мы ожидали посещения начальника Главного тюремного управления Галкина-Врасского, ревизовавшего тогда каторгу и ссылку в Сибири. Но он проехал мимо, и только на пароходе (как об этом писал Галкин-Врасский в своем дневнике, напечатанном, кажется, в «Русской Старине» в 1890-х гг.) исправник доложил ему о политических ссыльных, причем сообщил, что Лейвин занимается переводами с иностранных языков.

Надо сказать еще несколько слов о тамошнем климате. Зима длится не меньше 7 месяцев, с начала октября и до начала, а то и до середины мая, а однажды зима установилась 8 сентября, причем три парохода зазимовали вблизи Сургута. До конца марта оттепелей вовсе не бывает, не бывает даже капели с крыш. Морозы нередко по неделям стоят в 40 градусов. Однажды в 1879 г. ночью я вышел во двор и был поражен непрерывным треском, раздававшимся со всех сторон, иногда заглушаемым очень громкими звуками вроде пушечных выстрелов. Эту ночь мороз с 25 градусов понизился до 40, что и было причиной непрерывного треска дерева всех построек и заборов. Тут я понял, почему добрые морозы называются трескучими. При больших морозах часто слышен треск, но непрерывный треск бывает только во время значительного понижения температуры. В большие морозы, особенно сорокаградусные, мои сапоги, да еще без теплых чулок, совсем не предохраняли ног от холода, так что я принужден был носить данные мне Мрачковский его старые стоптанные валенки, у которых голенища уменьшились до 1/4 аршина, зато ступни были не менее 12 вершков. К моему счастью, благодетельная еврейка, о которой я упоминал выше, увидя мои валенки, уступила мне свои за 11/2 руб., которые я носил много лет. В Сургуте валенок в продаже не было.

В средине мая 1880 г. я как-то проснулся в 4 часа утра от какого-то довольно мелодичного шума; оказалось, что начался ледоход на Оби («Аби», по-сургутски). Последний представлял грандиозную картину, которой мы не уставали любоваться по целым дням. Попадались громадные льдины, иные с частью пролегавших на них дорог, вышиною иногда сажени 1 ½ , причем черные прослои указывали на постепенное нарастание снега на этих дорогах то на несколько вершков, то чуть не на целый аршин. Шум от столкновения и наскакивания льдин одной на другую очень мелодичен, постоянно слышатся звуки, совершенно тождественные со звоном серебряного колокольчика. Ледоход длится дня 3. Лето в Сургуте довольно теплое, бывают и жаркие дни, но бывает и снег в июне. В загородях под навозом лед не тает все лето. Заморозки начинаются с первых чисел августа.

Почва в Сургуте и в окрестности его песчаная, но на хорошо унавоженных грядках хорошо родит картофель, никаких других овощей в Сургуте не разводят. Мы один раз сделали опыт, насадили картофель на чистом песке. Уродилось его сравнительно мало, и притом мелкого, но зато очень вкусного, рассыпчатого. Мы картофеля обыкновенно в пищу не употребляли, так что другой раз не сажали. Старожилы рассказывали, что какой-то поселенец сеял ячмень, но он не вызревал.

Северное сияние за три года я видел только два раза, и то в очень неярких формах. 19 ноября 1879 г. мы видели очень красивую картину: ночь была очень морозная, полная луна имела вокруг себя светлый круг, на котором выше и ниже луны и с обеих сторон ее по диаметрам были видны 4 меньшие луны, из которых каждая, в свою очередь, была окружена светлой полосой с четырьмя еще меньшими лунами…

Дмитрий Дмитриевич Лейвин (6.08.1857 — после 1929), дворянин, сын коллежского асессора, учился на медицинском факультете Киевского университета. За участие в студенческих беспорядках исключен из университета, административно выслан в Полтаву. В статейном списке значится, что сослан по недоказанному обвинению в «нанесении тяжелого повреждения» бывшему ректору университета. На самом деле это была пощечина, и нанес ее другой человек. В Полтаве устроил гражданскую панихиду по умершим в вологодской ссылке студентам. Хотя «достаточных данных для привлечения его к формальному следствию не обнаружено», Д. Лейвина административно выслали в Сургут.

Условия жизни в Сургуте показались Д. Лейвину столь удручающими, что он даже хлопотал о поступлении на военную службу, подобное крайне редко встречалось среди ссыльных. Отец и дядя его служили в Омской контрольной палате. По ходатайству отца Лейвина перевели вначале в Томск, затем в Омск, но отец вскоре умер, а дядя отказался оказывать племяннику поддержку и держать на поруках, так как «его заботы не оправдались». В Омске Д. Лейвин продолжал вести широкую переписку с сосланными в Тару, Ишим, Ялуторовск, получал письма из Петербурга. В 1882 г. Д. Лейвин привлечен к новому дознанию и оставлен в омской ссылке на полтора года. В мае 1883 г. он выехал в Полтаву, вначале жил частными уроками, а в 1887 г. служил в статистическом земском бюро, в 1891—1920 гг.— в акцизном управлении. С 1923 г. находился на пенсии.