Александр Храмцов

Февральская революция 1917 г. повлекла за собой смену власти по всей России. В системе Министерства внутренних дел упразднялись Отдельный корпус жандармов и Департамент полиции со всеми их структурами как в центре, так и в городах и селах. Не осталось на местном уровне губернаторов, полицмейстеров, уездных исправников, приставов и надзирателей. Были разгромлены полицейские и жандармские управления, охранные отделения и уничтожены их архивы. Постановлением Временного правительства от 14 марта 1917 г. «Об учреждении милиции» местному самоуправлению передавалась охрана общественного порядка: «милиция есть исполнительный орган государственной власти на местах, состоящий в непосредственном ведении земских и городских общественных управлений». Финансирование милиции осуществлялось за счет городов и земств. В колчаковский период порядок финансирования милиции изменился. Ей предоставлялись кредиты от МВД Сибирского правительства. На городские и уездные земские управы возлагалась 1/3 расходов: натуральная квартирная и дорожная повинности.

Временное правительство 17 апреля 1917 г. утвердило «Временное положение о милиции», закрепив правовые основы ее деятельности. Комиссарам поручили руководить деятельностью милиции в губерниях и уездах. Принципом управления в милиции стало единоначалие. Начальник милиции избирался и увольнялся городскими или земскими управами. Он решал вопросы комплектования кадров, их перемещения, определял размеры окладов, мог накладывать взыскания, формировать временные кадры. Сотрудниками милиции по закону могли быть только российские граждане, достигшие 21 года и «вполне грамотные». Милиционерыполучали удостоверение личности с фотокарточкой; оружие (шашка, револьвер и винтовка); экипировку, нарукавный знак и фуражку.

В начале марта 1917 г. телеграф принес известие о последствиях февральской революции в столице и в уездный город Березов: «горожане были взбудоражены ворвавшимися ветром в город слухами: войска в столице перешли на сторону восставшего народа, создано Временное правительство во главе с князем Львовым…». Созданный здесь 10 марта 1917 г. Временный комитет общественной безопасности, руководствуясь новым законом, постановил изъять огнестрельное оружие у чинов уездной полиции.

Взамен создавалась уездная милиция во главе с начальником (в 1917-1919 гг. должность занимали Кушников, Набоков и Кислицкий), который подчинялся уездному комиссару, переименованному 28 декабря 1918 г. в управляющего уездом (Ануфриев и Бирдишко). Становые приставы заменялись участковыми начальниками. Теперь Березовский уезд подразделялся на три милицейских участка. Начальники участков рассылали поручения инородным управам и волостным правлениям. Участковым начальником милиции г. Березова был назначен П. Овсянкин.

Следует заметить, что архивные документы Березовской уездной полиции периода 1864-1916 гг. хранятся в фондах Государственного архива г. Тобольска. Документы Березовской уездной милиции 1917-1919 гг. содержатся в Государственном архиве Тюменской области: в основном это приказы, циркуляры, инструкции, а также переписка о розыске разных лиц, документов и имущества, о бракоразводном процессе и др. Этот архивный фонд составил информационную основу данного исследования.

При создании уездной милиции новая власть столкнулась с целым рядом проблем, в частности, с комплектованием кадрами. Многие чины царской полиции весной 1917 г. покинули службу, часть из них погибла, другие отказывались служить «из-за трудностей переживаемого времени» или вынуждены были уйти из-за конфликтов и неприязни со стороны населения. В обзоре деятельности Департамента милиции в октябре 1919 г. сообщалось, «что лица, обладающие полицейским стажем, в большинстве случаев избегают службы в милиции, так как она в настоящее время чрезвычайно опасна и не представляет тех материальных выгод, которые можно получить даже при «самом примитивном труде». В частности, Л. Ямзин, служивший березовским уездным исправником в 1910-1917 гг., был переведен на должность секретаря управляющего уездом. Начальником уездной милиции стал помощник исправника Н. Кушников. Пристав 2 стана Березовского уезда был уволен губернским комиссаром из-за доносов и конфликта с местной властью. Общее собрание жителей с. Обдорское 19 марта 1917 г. в составе 120 человек постановило: для «ограждения мирного течения нашей жизни убедительно просим новое правительство убрать пристава Тарасова от нас из Обдорска, прежний гнет которого теперь может вызвать полное возмущение». Вместо него начальником 2-го участка уездной милиции был назначен Памфилов. Тарасов продолжил службу начальником 2-го участка Тобольской уездной милиции в с. Черном.

Необходимо отметить низкий образовательный уровень начальников милиции. Крайне мало на службе состояло лиц с высшим (в северных уездах Тобольской губернии их вообще не было), тем более с юридическим образованием. Не приходится говорить и о правовой культуре милиционеров. К тому же небольшое жалование служащих способствовало росту текучести кадров, низкому уровню их профессионализма и развитию коррупции в милицейской среде. Наличие этих проблем прекрасно осознавали чиновники губернской администрации. Курганский уездный комиссар М. Алексеев в приказе от 26 ноября 1918 г. потребовал от начальника милиции принимать на службу людей в высшей степени честных и трезвых. Старший милиционер, по его мнению, должен был уметь самостоятельно составить протокол. Начальник Березовской уездной милиции 4 февраля 1919 г. распорядился при выборе кандидатов на должности старших и младших милиционеров требовать сведения о прежней службе, роде занятий и представлять ему заключения об их благонадежности.

Кроме того, трудности возникали с материальным обеспечением, причем эта проблема была хронической, о ней еще рапортовали уездные начальники царской полиции. Скажем, в 1910 г. об отсутствии в березовской полиции нужного количества лошадей и оленей докладывал исправник Евсеев: «Меня — говорил он — можно обвинить не в бездействии, а в бессилии». О плохой материально-технической базе милиции свидетельствуют также обращения в МВД об отпуске оружия для чинов милиции. Центральное ведомство не располагало такими запасами и в циркуляре от 23/26 мая 1919 г. предложило местным управлениям отобрать оружие у населения, которое скрывает его в значительном количестве. Начальник Березовской милиции 6 ноября 1919 г. распорядился исполнить данное предложение, хотя сведений о фактах изъятия оружия у жителей нами не обнаружено.

К милицейским чинам перешли те же функции, что выполняли приставы и городовые. В частности, милиционеры должны были следить за соблюдением жителями обязательных постановлений уездного комиссара и городских, и земских управлений.

В обстановке социально-политических волнений губернский комиссар В. Пигнатти циркуляром от 28 марта 1917 г. обязал организовать силами милиции охрану магазинов и винных складов и «в случае обострения беспорядков и невозможности прекратить их путем убеждения допустить призыв войск и уничтожение запасов спирта». Милиционеры контролировали снабжение жителей мукой, маслом, мясом, солью, дровами, спичками и др. Уездной милиции предписывалось надзирать за порядком торговли и фабрично-заводской промышленностью.

Основной обязанностью милиционеров являлась надзорная и розыскная деятельность: поиск сбежавших пленных, военнообязанных, заключенных, преступников, должников, похищенного имущества, документов и т.д. В частности, начальник Березовской уездной милиции предписанием от 16 мая 1917 г. обязал начальника I участка разыскать и задержать бежавших из Винницкой тюрьмы; 14 декабря 1917 г. уездный начальник сообщал участковым милиционерам о совершенном в ночь на 11 сентября ограблении Авраамивского городского монастыря, из которого были похищены деньги, серебряные вещи, кресты с камнями и др.; предписанием от 4 октября 1919 г. устанавливалось наблюдение за появлением А. Керенского и его задержании.

Милиция проводила дознания, вызывала в суд, вела предварительное следствие, исполняла судебные приговоры, наблюдала за пересылкой арестантов, брала под стражу обвиняемых и других лиц. Она осуществляла учет и призыв на действительную службу чинов армии и флота, извещала семьи военнослужащих в случае их гибели, разыскивала дезертиров и т.д. Служащим милиции вменялось в обязанность задерживать пьяных, душевнобольных и других общественно-опасных лиц, составляя соответствующие протоколы. Порядок использования оружия определялся специальной инструкцией МВД.

Милиция вела служебную переписку с государственными и общественными учреждениями Сибири и других регионов. В канцелярии Березовской уездной милиции велся настольный реестр входящих и исходящих бумаг (за 1918-1919 гг.), с помощью которого можно установить различные аспекты ее деятельности. Большая часть переписки касалась таких вопросов как организация розыска тех или иных лиц и усиление борьбы с большевизмом. В частности, 14 февраля 1918 г. поступило предписание от уездного комиссара об освобождении из-под надзора германских подданных, проживающих в Березове. Управляющий уездом 20 марта 1919 г. обязал принять меры к задержанию большевистских делегатов, а 30 июня он сообщал, что большевики тратят колоссальные деньги на пропаганду и тайную разведку в Сибири, поэтому необходимо усилить наблюдение за появлением агитаторов советской власти и не допускать на службу лиц, служивших большевикам. Управляющий Тобольской губернии 3 февраля 1919 г. распорядился считать недействительными паспорта, выданные Советами. 4 октября он распорядился установить негласный надзор за возникающими в городах и деревнях обществами, прикрывающимися культурно-просветительным делом.

Местные жители также обращались за помощью в уездную милицию: сохранилось заявление гражданина г. Березова о розыске жены с ребенком. Однако, по донесениям участковых видно, что они в поиске людей и вещей особо не преуспели. Большая часть рапортов содержит типичную формулировку о «не розыске» или «в моем участке розыск скрывающихся лиц произведен, но таковые не найдены».

Милиционеров обязали вести регулярный сбор и представление докладов о настроениях в обществе. Так, последнее предписание Березовской уездной милиции по этому вопросу было разослано местным участковым 3 ноября 1919 г. В частности, начальник III участка Березовского уезда 23 декабря 1919 г. доложил начальнику уездной милиции, что настроение обывателей без перемен. Согласно его рапорту, в селах жители совершенно безразлично относятся к самозащите, так же как и остяки, которые помогают другим теплой одеждой, гусями и деньгами. Однако он сообщал о возможной опасности, исходящей от банд красных, находящихся в Пелыме. По поступившим рапортам участковых можно утверждать, что в Березовском уезде дружин самоохраны не было.

Кроме того, уездная милиция исполняла различные функции, непосредственно не связанные с правоохранительной деятельностью, например, доставляла душевнобольных в губернскую больницу. В этой связи начальник Тобольской уездной милиции 15 ноября 1917 г. обязал уездных начальников доставлять больных не к нему, а непосредственно в благоугодные заведения. Он также просил все посылки, тюки, бандероли, следуемые в учреждения г. Тобольска, направлять адресату или начальнику городской милиции, так как в противном случае приходится возить их без всякой надобности из одного учреждения в другое.

Несмотря на то, что проходивший в Омске в декабре 1917 г. III Западно-Сибирский областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов объявил об установлении власти Советов в Западной Сибири, губернский и уездные комиссары, милицейские управления Тобольской губернии продолжали действовать как органы Временного правительства на местах. Распоряжения Совета Народных Комиссаров не исполнялись.

В январе 1918 г. в Березове был создан революционный комитет, который заявил о переходе власти в его руки. 1-4 апреля уездный Съезд провозгласил установление советской власти. В июне березовские «антисоветчики», узнав о ликвидации Советов в Тобольске, арестовали членов местного Совдепа. Летом Тобольская губерния перешла в ведение Временного Сибирского правительства. Правоохранительным органом на местном уровне осталась милиция. Правовой основой ее деятельности являлось «Временное положение о сибирской милиции», принятое Административным советом Сибирского правительства 17 сентября 1918 г. Этот документ существенно отличался от постановления Временного правительства от 14 марта 1917 г.

Милиция объявлялась исполнительным органом МВД Временного Сибирского правительства. В итоге был восстановлен дореволюционный статус, который имела полиция. Если в 1917 г. начальники милиции избирались и увольнялись городскими и уездными земскими управами, то в 1918 г. они назначались приказом по МВД по представлению губернских (областных) комиссаров. По новым правилам, не могли служить в милиции «ответственные работники при Советах». Милицейским чинам как госслужащим присваивался класс должности, в частности, начальник уездной милиции — VI, его помощник — VII, начальник участка в уезде — VIII. Соответствующие изменения были произведены на местах. Тобольский комиссар 17 декабря 1918 г. распорядился, чтобы все лица, занимавшие классные должности до передачи милиции в ведение МВД, подлежали «оставлению за штатом, с производством содержания из средств казны». Он не исключал возможность их повторного утверждения в этих должностях или перемещения на другую службу.

У местного населения милиционеры вызывали неприязнь из-за халатного отношения к службе. Управляющий Тобольской губернией в циркуляре от 5 апреля 1919 г. приводил данные печати о фактах небрежной деятельности чинов милиции. В газетах сообщалось, что «милиционеры упорно манкируют постовой службой и совершенно не принимают меры к предупреждению преступлений». По его мнению, «такой преступный и небрежный образ действий милиции вызывает у населения совершенно справедливые нарекания и недоверие к власти». Он распорядился принять самые энергичные меры к устранению неудовлетворительной работы. Однако, на практике распоряжения начальства не исполнялись, и ситуация не менялась к лучшему. Отмечались первые факты взятничества милиционеров, а также их заказных убийств.

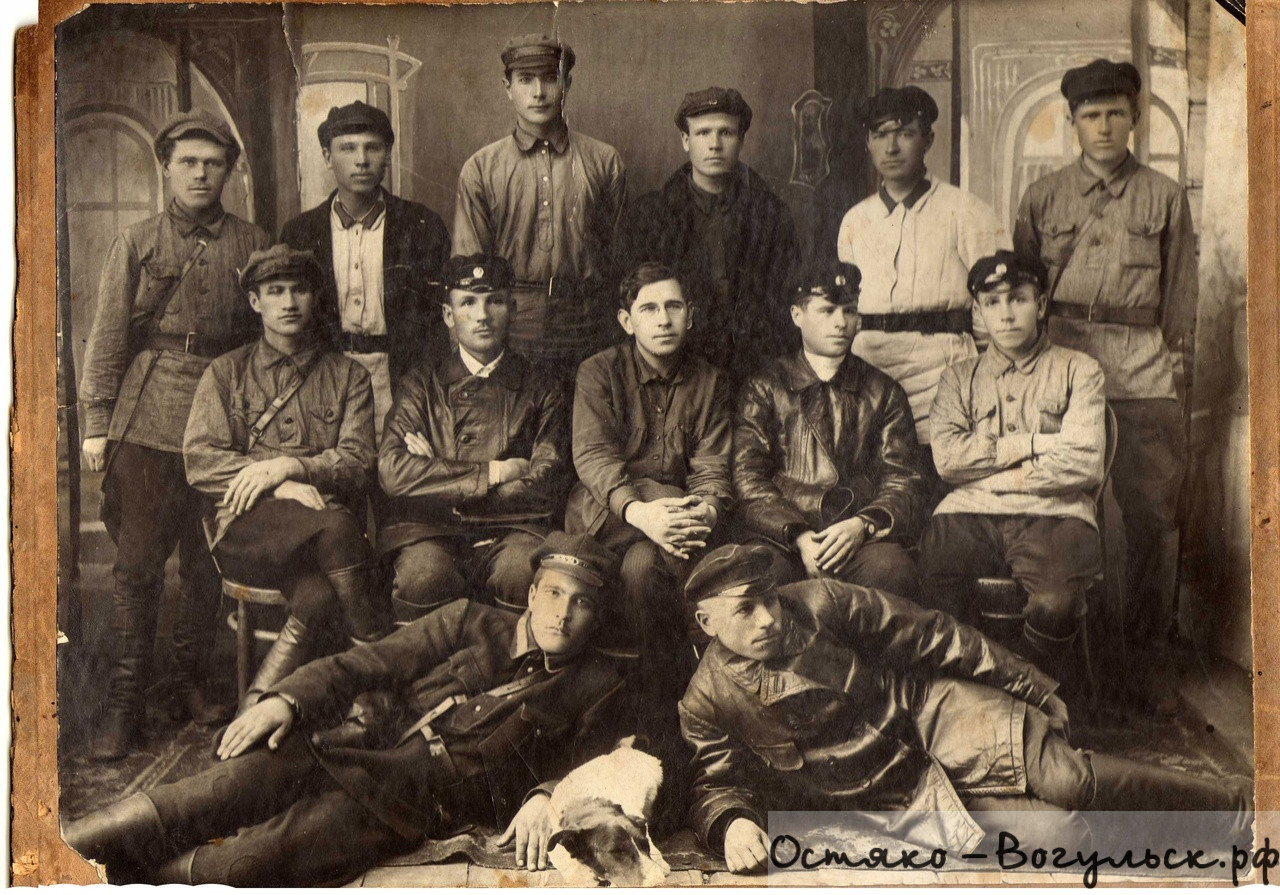

В январе 1919 г. для наведения порядка в г. Березов прибыл отряд Турнова численностью 250 солдат, разместившийся в здании девичьего духовного училища. Под давлением Красной армии колчаковскому отряду в декабре пришлось оставить город. Последняя запись в архивных документах Березовской уездной милиции датирована 27 декабря 1919 г. 2 января здесь создается Военно-революционный комитет, а в феврале 1920 г. советская власть учреждает рабоче-крестьянскую милицию.

Таким образом, милиция в 1917-1919 гг. не смогла стать профессиональным органом государственной власти. В 1917 г. она носила муниципальный характер, строилась на основе выборности начальников, милицейской повинности, была подчинена органам местного самоуправления. В колчаковский период милиция приобрела статус дореволюционной полиции, однако вынуждена была действовать в условиях фактического отсутствия нормативно-правовой базы (при расследовании преступлений опиралась на царское законодательство), необходимого кадрового и материального обеспечения, а также осуществлять задачи, выходящие за рамки охраны правопорядка. Березовскую уездную милицию часто подвергали критике за бездействие и несвоевременность раскрытия преступлений.