Альбина Глухих

Ямщики-первопоселенцы, сочтя свой долгий путь на Север удачным, в первую очередь построили у самаровских гор часовню в честь Николая Угодника — покровителя всех путешествующих. Не сохранилось данных о первых священнослужителях, и церковную службу проводили люди, знающие обряды. В 1711 году по языческим местам впервые проехал митрополит Филофей Лещинский. Ханты при виде его лодки прятались в урмане, но неутомимый миссионер еще дважды проехал этот же путь, обращая ханты в христианство, проводя службы.

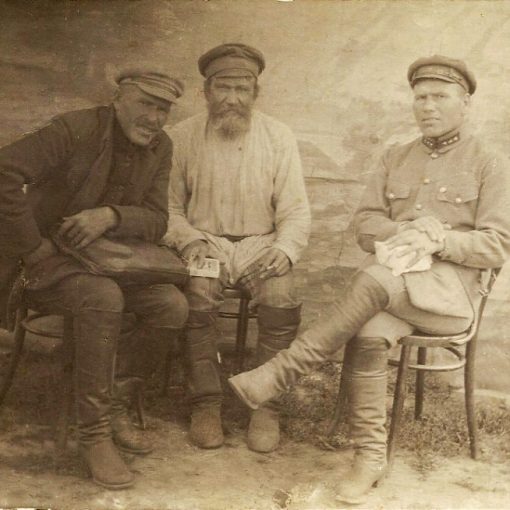

ВЕРГУНОВЫ

В архивных документах упоминаются фамилии священнослужителей с середины 1700-х годов — Булатниковых, Протопоповых, Семенова, Логинова, Вергунова, причем первые из них, видимо, создали династии. Особенно любопытна биография отца Нестора Вергунова, прослужившего в Покровской церкви более тридцати пяти лет. Автор книги «Самарово» Хрисанф Лопарев вспоминает, что он вел службы со всей важностью, прописанной правлением. Столь же строго преподавал он Закон Божий в училище (церковно-приходской школе). Одним из средств воспитания были розги. Со временем отец Нестор стал мягче в обращении с учениками и отменил розги. В школе учили грамматике, арифметике, черчению географических карт…

К моральным качествам Вергунова следует причислить его убежденность в истине православных догм и бесстрашие. Летом 1892 года в Самарово пришла холера. Жители запаниковали и на улицах не появлялись. Только отец Нестор каждый день ходил по Самарову и с утра до вечера служил молебны. Видно, Господь Бог хранил его для людей.

Дважды в числе уважаемых жителей Самарова он встречался с членами царской семьи-великим князем Алексеем Александровичем и наследником цесаревичем.

В семье Вергуновых сохранилась биография отца Нестора. Лопарев написал, что он родом из Сургута, потомки считают иначе. Любовь Геннадьевна Ремезова (праправнучка Нестора Ивановича) рассказывает, что тобольский священник взял на воспитание трех сирот и дал им свою фамилию, один из них и есть будущий самаровский священнослужитель. Получив богословское образование, Вергунов некоторое время служил в Сургутской церкви.

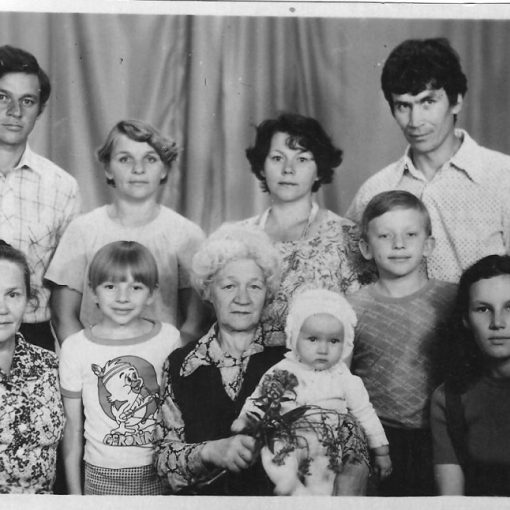

Его сын Леонид тоже стал священником. Его дочери Нина и Клавдия окончили высшее патриархальное училище в Тобольске. Нина вышла замуж за состоятельного человека Николая Декова, отец которого был совладельцем отделения фирмы швейных машинок «Зингер». Был он талантливым музыкантом, но легкомысленным человеком. Нина Леонидовна не выдержала его похождений и уехала преподавать в поселок Мужи. Гордость вынудила Нину Леонидовну отказаться от фамилии мужа, оставив себе отцовскую. Но тяжелой оказалась ее женская доля. Умерла дочь, сын Геннадий заболел туберкулезом костей, отец лечил его в московской клинике. Работал Геннадий Николаевич в аэропорту вначале радистом, потом — начальником службы радиолокации и навигации. Жена его была из большого старообрядческого рода почтальона Федора Кайгародова.

МУХИНЫ

Кузьма Мухин был в числе тех первых отчаянных ямщиков, основавших Самаровский ям. Потомство его было большим, но особыми заслугами не отличалось. И вот начало XIX века. «Наем почтарей и содержателей станций на 1809 год поручен ямщикам Семену Мухину и Ивану Кайгародову. Жителям объявлено о перемене для набору на почты корреспонденции», — так написано Хрисанфом Лопаревым в книге «Самарово». В 1840 году в Самарове создано почтовое отделение, одним из почтальонов стал Федор Кайгародов. Так что даже из этого короткого сообщения можно понять: среди ямщиков были люди грамотные, деловые. Один из них, Иван, был склонен к сочинительству. Другой Иван построил мост через Узенькую, что текла вдоль горы (там, где сейчас объездная дорога), а потом почти в центре Самарова выходила к Иртышу.

Моей первой учительницей и брата Альберта была Клавдия Ивановна Магрычева, полного телосложения немолодая женщина. О том, что она урожденная Мухина, я узнала, уже работая в редакции окружной газеты. Ее дети Миля и Леня — моего поколения, не очень глубоко знали свою родословную, но все же кое-что вспомнили из рассказов Клавдии Ивановны. Ее отец, георгиевский кавалер, погиб в Первую мировую войну. Когда известие дошло до семьи Мухиных, дед в ярости изрубил топором портрет царя как потенциального виновника в гибели сына-кормильца. У Клавдии Ивановны было пять братьев, но один из них — Михаил — инвалид, всю жизнь пролежал за печкой. Братья рыбачили, у них даже была живорыбница, где держали рыбу до продажи. Сообща держали пятнадцать лошадей, на них возили рыбу в Тобольск.

В своих воспоминаниях С.А. Корепанов уделил место Клавдии Ивановне. В 1927 году она молоденькой учительницей после окончания Тобольского педучилища вместе с матерью приехала в Самарово. Они привезли с собой помидоры и стали угощать самаровцев. Диковинным казался этот овощ. Некоторые люди плевались, попробовав красные плоды, но на будущий год самые смелые из жителей все же отважились их посадить, а потом приохотились к новшеству и остальные.

СКРИПУНОВЫ

Неподалеку от Ханты-Мансийска есть полузаброшенная деревня Скрипуново. В перечне национальных селений считалась хантыйским селением Хоровых. Григорий Назарович Скрипунов — ветеран окружной газеты «Ленинская правда» (ныне — «Новости Югры»), был ханты. Деревню основали братья Скрипуновы, приехавшие в числе первых ямщиков в Самарово. «Голод и безрыбица 1687 года, особенно чувствительно отозвавшиеся на инородческом населении, побудили остяков еще более поступиться своими землями. Темлячевские остяки, взявшие у Скрипунова, ямского охотника Григория Михайлова, сына с 3 детьми ево 30 р. для покупки хлеба, отдали ему свои земли на Оби… на условии совместного владения» (из книги «Самарово» Хрисанфа Лопарева). Спиридон и стал родоначальником фамилии Скрипуновых.

Со временем Скрипуновы перебрались в Самарово. Больших должностей не занимали: грамотных среди них не было, рыбачили. Но были ямщики, охотники. Архивы сохранили имена некоторых Скрипуновых — Галактион, Фалалей, Петр, Филипп, Федосий, Никифор… Немного сохранилось данных об этом роде, но старожилы добрым словом вспоминают детей Гаврилы Скрипунова — Александра, Кузьму, Ивана, Ольгу, Анисью… Иван отличился мужеством в Первой мировой войне и награжден двумя Георгиевскими крестами — высшим солдатским орденом царской России. Анисья окончила учительские курсы при Тобольском епархиальном училище, вышла замуж за техника лова Иустина Мухина, но поскольку семейная жизнь не заладилась, ушла от него, оставив себе отцовскую фамилию. Когда советская власть стала отбирать у зажиточных самаровцев их состояние, под репрессии попала и семья купца Шеймина. Его дочь Галю никто не хотел принять на квартиру — боялись. Приютила Анисья Гавриловна — в бане: обошлось, никакого наказания не последовало.

Эту женщину с ранних лет отличало редкое чувство жалости к бедным и униженным. Когда умер ее старший брат Кузьма, она удочерила его дочерей Раису и Анфису, дав образование наравне со своим сыном Юрием.

КОКОРИНЫ

Этот род, не очень обширный, среди старожилов стоит наособицу. Не записан среди ямщиков, рыбаков и охотников. Как однажды обмолвилась бабушка Михаила Александровича, они княжеской крови, но за какую провинность загнали в самаровскую глушь князя Леона — не сказала. Известно только, что княжескую фамилию удалось поменять на другую — Леоновы. Кокорины влились в семью Леоновых в 20-е годы. Происходит фамилия от слова «кокора» — еловое дерево с боковым корнем, архангельские поморы вставляли такой брус в киль судна.

Семья Кокориных состояла из двенадцати человек, была дружная. Благодарной памяти потомков достоин дед по матери Макар Иванович Леонов. Жена у него умерла, оставив пятеро детей. Когда уже поняла, что смерть близка, все говорила, что дети останутся сиротами. Макар ее успокаивал: «Не беспокойся, мать, я не женюсь». Тяготы по воспитанию ребятишек приняла наравне с ним его старшая двенадцатилетняя дочь Устинья, будущая мать Михаила и Василия.

От звонка до звонка прошел Великую Отечественную войну Константин Леонов. Могучий был, более двух метров ростом, двадцать пять возов сена один накладывал. Кокорины были глубоко верующими. В старом доме иконами был заполнен весь угол, они уцелели даже в годы воинствующего атеизма. Дом был неосвящен, и Александр, вернувшись с войны, решил устранить этот недостаток. В Ханты-Мансийске тогда церковь была разрушена, но в Шапше уцелела, и священник оттуда приходил в Самарово проводить обряды. Провел он молебен и в доме Кокориных.

Далеко не обо всех знаменитых родословных старых самаровских фамилий удалось мне написать. За кадром остались: Земцов, из крестьян поднявшийся до рыбного короля; Лопаревы — Платон, красный командир, и его не менее известный племянник Хрисанф — ученый, автор книги «Самарово»; купец Кузнецов, удостоенный царского подарка, и ряд других. Но они все — часть славного прошлого Ханты-Мансийска.

«Новости Югры», 6 сентября 2007 года