Альбина Сергеевна Глухих

Сбор материалов о прошлом Самарова расшевелил интерес его старожилов к истории города, своим родословным. К сожалению, некоторые коренные самаровцы потеряли корни своих родов за четыреста с лишним лет, прослеживая вглубь свои семейные биографии на три-четыре поколения. Следы некоторых первых родов вообще затерялись во времени — Безлядовых, Егишевых, Майковых, Челпановых… И все же по крохам семейных преданий, по книге Хрисанфа Лопарева как путеводителю, история Самарова проявляется из тумана забвения во всей своей мощи, величии и красоте. Конечно, Самарово — не Рим, но и его биография неповторима.

ЯМЩИКИ ПРИЕХАЛИ

425 лет — в планетарных рамках срок небольшой. Но он в нашем сознании возрастает, когда вспоминаешь, что в России тогда еще не царствовала династия Романовых. А потом в наш край отправляли именитых ссыльных, начиная с неистового протопопа Аввакума и царедворцев и заканчивая «врагами народа» советского периода.

По указу царя Михаила в Югру были отправлены более пятидесяти добровольцев с семьями, которым предстояло организовать ямщицкую службу. Место было диким, неплодородным, зато рыбы и пушного зверя вдоволь. Судя по книге Лопарева, в первую очередь заселялась нынешняя центральная часть Самарова, постепенно дома стали строить ближе к горе, это нынешняя улица Пролетарская и переулок Некрасова. По чертежу из книги «Самарово» (если за разделительную черту взять улицу Гагарина) оно делилось так: правая часть — участки Кузнецовский, Ильинский, Власовский, Чукреевский, Бобошинский, у самой горы — Песочный, Горшечный и там, где сейчас Рыбный поселок — Кладбищенский, Сарайный. Вся общественно-социальная жизнь сосредоточивалась в центре.

В селе было всего две улицы: Церковная шла влево от церкви, параллельно холмам. Предки настолько ценили грамотность, что вторую улицу (Свободы) назвали Школьной, так как на ней располагалось училище, церковно-приходская школа. На Школьной находились также волостное управление, почтовая станция, два магазина, один для инородцев (ханты). Божий храм стоял там же, где и сейчас, возле него — ярмарочная площадь. Народ ходил молиться и в две часовни — одна в начале Барабы, другая — на кладбище, за селом, в районе рыбокомбината.

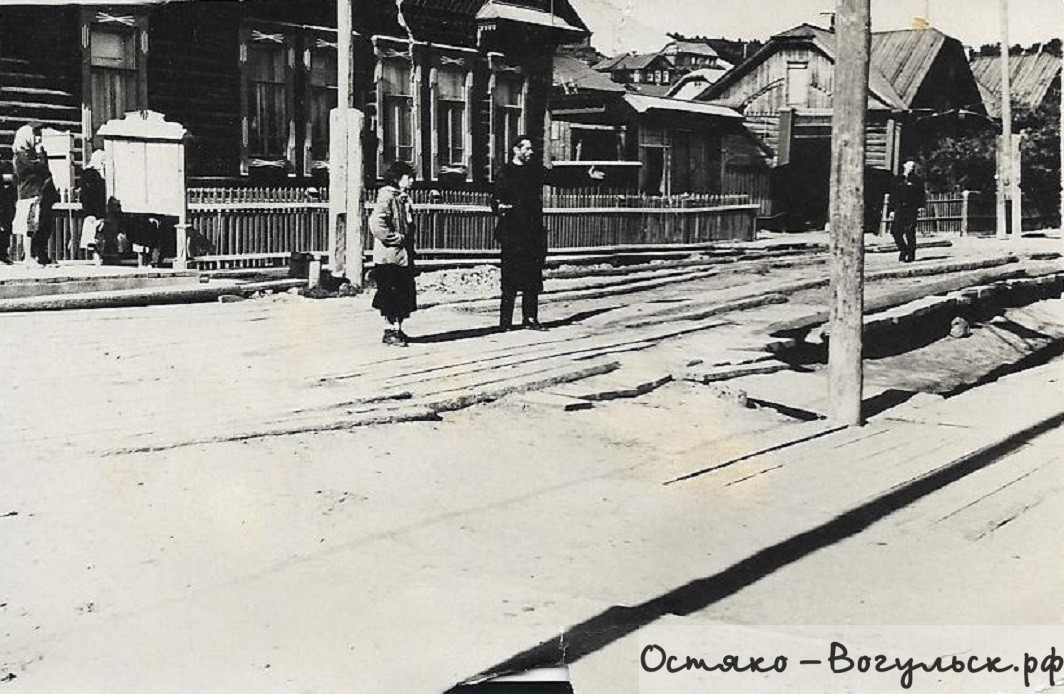

В это время упорядочивается застройка Самарова, прежде всего, центральных улиц, что хорошо видно на старинном фотоснимке. Дома, некоторые в два этажа, строились из срубленной по лунным фазам просушенной сосны на века. Они противостояли наводнениям, морозам и прочим северным невзгодам. В двадцатые-тридцатые годы советская власть изгоняла кулаков, а жилища их передавала бедным семьям или под государственные учреждения-магазин, коммуну, сельсовет… Так случилось с купцами Шеймиными, Кузнецовыми, Земцовыми. Старожилы и сейчас помнят, что один из красивейших домов рыбопромышленника Земцова был переоборудован под больницу, она находилась на развилке улиц Кирова и Пролетарской.

Многие старинные дома служили людям и в моем детстве. Когда их ломали, самаровцы надеялись в каком-нибудь из них обнаружить клад, не получилось. Похоже, только во времена Хрисанфа Лопарева клад в глиняном горшке был найден на территории рыбного поселка и то случайно: его вымыло водой.

РАЗНОПЛЕМЁННЫЙ ПОСЁЛОК

Архитектура Самарова 30—50 годов совершенно не похожа на современную. Коренные жители на улице Кирова — богомолы (сосланные советской властью за исполнение религиозных обрядов) и татары из-под Тобольска, приехавшие на работу в рыбокомбинат и создающийся техучасток (управление водных путей). Рыбный поселок заселяли верующие и раскулаченные крестьяне, их почему-то звали колонками. Курья — низменная, затапливаемая часть Самарова (район торгового дома «Самарово»), стала застраиваться избушками татар, ссыльных немцев. Калмыков поселили на горе, у нарсуда.

Разноплеменное население жило дружно. Калмыки угощали крепким кирпичным чаем, смешанным с молоком и солью, больше напоминающим бульон, немецкие дети участвовали в общих играх с потомками ямщиков и охотников. Играли в «казаки-разбойники», городки, лапту.

Событием были остановки пассажирских пароходов «Усиевич», «Жорес» и других. Ребятне не возбранялось бывать на них. В трюмах на Север везли арестованных (говорили, что это власовцы), их караулили солдаты с ружьями. Людей было много, все худые, в одинаковой темной одежде. Однажды в наш дом пришел такой арестант. «Репки, дай репки», — протягивал он руку к матери. Та отнекивалась, что репы нет. Оказывается, мужчина просил рыбы. Мама дала ему кусок хлеба.

После снятия блокады Ленинграда в Самарове на баржах привезли ленинградцев. Сбежались все самаровцы, помогая изможденным людям выйти на берег. А потом выносили тела умерших в пути. Люди плакали. Эвакуированных разместили по домам Рабочего переулка. А еще на пароходах приезжали цыгане с ручным медведем. Они разбивали шатры на берегу Иртыша, возле рынка и по Чапаевскому логу. Пели, гадали. Было безумно интересно и весело. Помню, как цыганенок плясал, вывертывая немыслимые коленца. Медведь тоже показывал свои фокусы и казался совсем безобидным, но когда брат дал ему какое-то угощение, цапнул его за руку.

Самарово жило полноценной жизнью, ожидая долгожданной победы над Гитлером. С фронта приходили письма, становясь предметом обсуждения, слез радости или горя. Учиться дети тридцатых годов рождения начали в школе по улице Свободы. Электричества не было, и уроки проходили при керосиновых лампах, а писали мы на газетах, между строчек. Портфелей не было. Помню, отец сплел из жестяных ленточек школьную сумку. Она оказалась тяжелой, зато ни у кого такой не было.

Моя первая учительница Клавдия Ивановна Магрычева (из рода первопоселенцев Мухиных) была добродушнейшим человеком, она даже наказывала, как будто стесняясь. Наказание состояло в том, что виновного ставили за передвижную школьную доску на весь урок.

У нас был репродуктор, черная тарелка, и когда Сталин выступал по радио, в дом набивались соседи даже ночью. Письма, посылки на фронт были обычным делом, но мы еще помогали семьям красноармейцев, давали концерты, по радио выступали. Самарово тогда соединялось с Остяко-Вогульском зимней дорогой, по просеке ездили на лошадях. И вот нас отправили на радио петь. Студия представляла собой маленькую комнату, обитую зеленым сукном, на втором этаже окружного узла связи. Школьная самодеятельность была делом обычным: в самаровском клубе (на месте церкви) действовали профессиональные духовой и струнный оркестры.

КИТЫ ЭКОНОМИКИ

Экономика Самарова держалась на деятельности рыбокомбината, техучастка, лесозавода, пристани и ряда мелких предприятий, но главным кормильцем поселка был, конечно же, рыбокомбинат. В основном он работал на фронт, изготавливая рыбную муку, засаливая рыбу, но самаровцы могли купить осетровые потроха, язевые головы по рублю за ведро.

Не помню, в каком году на комбинате случился пожар. Суматоха поднялась невероятная, даже мы, ребятня, бегали по цехам. Взрослые втихушку браконьерничали, сбрасывая под яр банки с томатной пастой, мешки с сахаром, мукой, солью, а потом незаметно подбирали. Это было воровство от недоедания, хотя что-то не припоминаю, чтобы люди просили милостыню.

Коров держали почти в каждой семье, мужчины рыбачили, уток стреляли на противоположной стороне Иртыша. Кстати, там тогда располагались животноводческая ферма и поселок Затон с начальной школой и другими социально-общественными организациями. Там делали лодки, паузки, плашкоуты, отстаивался флот. Ребята в школу ходили каждый день через Иртыш до самого ледохода. Кстати, актированных дней тогда не признавали ни на производстве, ни в школе.

Ледоходы представляли впечатляющее зрелище. Льдины с шумом наползали друг на друга, создавая затор, и тогда вода заливала прибрежные огороды, а когда его прорывало, на земле оставалась масса рыбы. На берегу собирались все жители Самарова: не так много событий здесь происходило.

Но одно взбудоражило всех: 5 марта 1953 года умер Сталин. Уроки в школе отменили. Самаровская площадь не вмещала всех сельчан. В памяти до сих пор слезы и плач людей. «Как будем теперь жить?» — говорили люди. Это было искреннее горе по утере дорогого человека, которому верили безоглядно и от которого ждали новых добрых грядущих перемен.

«Новости Югры», 22 марта 2007 года

Мысль на тему “Самарово — не Рим, но…”

Спасибо за удивительные воспоминания!