Валентина Патранова

25 января 2003 года в окружной газете была опубликована статья «Отец мой — контрреволюционер». В публикации была поднята тема расстрелов в тылу в годы войны. За что? Почему? Публикация об одном таком случае была подготовлена по материалам, предоставленным Региональным управлением ФСБ по Тюменской области…

17 марта 1943 года в Ханты-Мансийске был расстрелян Браже Крише Фрицевич, как сказано в материалах дела, баптистский проповедник. Реабилитировали его в 1989 году. В статье фамилия главного героя была изменена на Инвара Жалиса по этическим соображениям. Почему? В деле фигурировали показания сына арестованного, в которых он обвинял отца в «контрреволюционной деятельности». Не хотелось делать больно родным расстрелянного Браже, хотя вероятность того, что они прочтут эту публикацию, практически исключалась, ведь арестовали Браже в дороге, когда он плыл из Тобольска в Салехард, и никаких связей с Ханты-Мансийским округом у него не было.

Говорят, подобные сюжеты придумывают журналисты, но это не так. Лучший романист — сама жизнь. Через два с половиной года после публикации статьи я, автор, сидела за одним столом с внуком Крише Фрицевича Александром Михайловичем Браже в поселке ОМК, что недалеко от Ханты-Мансийска. Внук расстрелянного живет здесь с рождения, то есть с 1956 года, здесь в свое время жила жена Крише Фрицевича с двумя дочерьми.

Но прежде чем перейти к изложению событий, последующих после расстрела Браже, следует напомнить о событиях, предшествовавших его аресту. Родился он в 1894 году в Латвии в имении барона Корфа и батрачил на него пока в 1915 году не попал на Первую мировую войну.

После подписания Брестского мира Браже не захотел возвращаться в Латвию, оккупированную немцами, и в 1918 году подался в Сибирь, в Тарский уезд под Омском, где недалеко от деревни Верхняя Бобровка достаточно богато жил его дальний родственник, латыш.

А дальше — женитьба на хозяйской дочери, рождение детей Ивана, Елены, Евгении. В 1925 году умер тесть, и Крише Фрицевич стал полновластным хозяином большой усадьбы. К проживавшим в этих местах немцам, латышам, финнам, эстонцам стал наведываться баптистский проповедник из латышей, многих он обратил в свою веру, в том числе и Браже.

Но в 1929 году, который назовут переломным в истории России, под запрет попали не только баптистские проповеди, но и крестьянский достаток.

Приближалась коллективизация, а с ней и ссылка зажиточных крестьян на Север. Несколько латышских семей из деревни Верхняя Бобровка решили эмигрировать в Бразилию, где у Крише жили двоюродные братья. Направили письмо в Москву, но власть не только запретила выезд, но тут же наложила «твердое задание» на крестьян, за невыполнение которого грозила тюрьма.

После двухнедельного ареста Крише Фрицевич, чтобы спасти семью от высылки в район Васюганских болот, решил перейти на нелегальное положение, уверенный, что жену с тремя маленькими детьми власть не вышлет и оставит в покое. Не оставила: из добротного дома их переселили в ветхую избушку, отобрали скот и сельхозинвентарь.

А Крише Фрицевич 12 лет(!) вел жизнь нелегала, прячась то в подполе дома, то в лесу. Это был кошмар семьи, постоянный страх, что выследят, донесут и арестуют. Лишившись всего нажитого имущества, семья бедствовала, была буквально на грани нищеты.

В 1942 году решили завербоваться на Север. От своих земляков слышали, что на Ямале можно устроиться на работу и без документов. В мае 1942 года от причала Тобольска в Салехард отправился теплоход «Чкалов», на который удалось попасть всем Браже, кроме Крише Фрицевича. Без документов — а какие могут быть документы у нелегала с 12-летним стажем — его на пароход не пустили. И тогда он решил плыть в Салехард на лодке, а чтобы не заблудиться, прихватил бинокль, компас и карту. Вскоре удалось прицепиться к каравану барж, так он добрался до Ханты-Мансийска, но дальше пришлось плыть по течению.

Кто знает, как сложилась бы судьба Браже, не повстречай он, как потом выяснилось, дезертира Красной армии. Два плывущих по реке человека, избегающих встреч с официальными лицами, в суровое военное время вызвали подозрение. Кто-то «просигналил» в органы НКВД, и за ними началась погоня. Человек в красноармейской шинели, но без документов, когда их окружили, покончил с собой, а Браже арестовали. При нем нашли карту, компас, бинокль и удостоверение Сибирского союза христиан-баптистов, датированное 1929 годом. Первые допросы провели в Микояновском (ныне Октябрьском) райотделе милиции, и 7 июля 1942 года Браже этапировали в Ханты-Мансийск.

Нелегал с 12-летним стажем, человек, уклонившийся от коллективизации, не имеющий на руках никаких документов, был настоящей находкой для тылового отдела госбезопасности. Был придуман иезуитский ход: к разоблачению отца привлечь сына Ивана, которому в ту пору исполнился 21 год. Его доставили в Ханты-Мансийск из Надымского района, где он работал на рыбодобыче, и заставили действовать в рамках расписанных следователем ролей.

Кому интересен обычный крестьянин, когда-то испугавшийся ссылки и ушедший в подполье? В Ханты-Мансийском окротделе НКВД из Браже вылепили «американского и немецкого шпиона, который отправился на лодке в дальнее плавание, вел подготовку к приходу Гитлера». От разведки он, якобы, получил задание «изучить рыбокомбинаты, заводы, пристани, чтобы в любое время посадить туда своих людей для проведения вредительской деятельности». Вот такая нелепица, стоившая жизни несчастному Браже.

Но что случилось далее? Как семья оказалась в Ханты-Мансийске? По словам внука Александра Михайловича, узнав об аресте мужа и о содержании его в тюрьме Ханты-Мансийска (а об этом стало известно от сына, которого возили на допрос в окружной центр), жена с детьми отправилась искать его следы. В Ханты-Мансийске ей сказали, что Крише Фрицевича увезли в Тобольск и там расстреляли. Что оставалось делать? Куда ехать дальше без денег, без надежды на то, что беды, наконец-то, обойдут семью стороной? Решили остаться здесь.

В это время в пяти километрах от окружного центра началось возведение поселка овоще-молочного комбината — ОМК. Сюда и отправились сестры Браже — Елена и Евгения с матерью, а их брат Иван уехал на родину, в Тарский район Омской области. Бабушка, как говорит Александр Михайлович, умерла в 1945 году, здесь ее и похоронили. Это сегодня поселок ОМК больше напоминает дачный, а в 40—50-е годы прошлого века здесь держали скот, засеивали рожью и кормовыми культурами поля. Мать Александра Михайловича — Евгения Григорьевна (имя отца — Крише — в ЗАГСе переиначили в Гришу, и, соответственно, она стала Григорьевной) — работала телятницей, а потом много лет дояркой. Ее имя не сходило с окружной Доски почета, была она участницей Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства СССР, ударником коммунистического труда и не один раз ударником очередной пятилетки.

После смерти Евгении Григорьевны в 1999 году ее сын Александр Михайлович привел архив матери в порядок, и теперь я держу в руках почетные грамоты, которыми власть, убившая отца, награждала его дочь. Почетных грамот не меньше тридцати, несколько удостоверений к наградам — все они бережно хранятся в специальной коробочке, есть среди них очень весомая в советское время награда — орден «Знак Почета».

Говорят, за то количество молока, что надоила за свою жизнь Евгения Григорьевна Браже — больше миллиона литров — можно было получить и Героя Социалистического Труда. Якобы, даже документы готовились на награждение, но где-то случился сбой. Вполне вероятно, что по причине социального происхождения и того, что отец официально считался «врагом народа». Ведь ни о какой реабилитации безвинных жертв сталинского режима в 60-70-е годы речь не шла. Возможно, по этой причине передовая доярка Евгения Григорьевна Браже так и не вступила в партию, ведь при заполнении анкеты необходимо было указать анкетные данные, в том числе и на родителей.

Сестра Елена Григорьевна тоже всю жизнь работала здесь же, в конторе ОМК, техничкой, курьером. В 1976 году вместе с дочерью Лидией она вернулась на родину, в Омскую область, где в 1979 году умерла.

Знали ли сестры о том, какую роль в судьбе отца сыграл их брат Иван, заявивший на следствии, что его отец — контрреволюционер? Похоже, да. Как вспоминает сегодня внук расстрелянного, однажды ему довелось услышать разговор сестер: хотя Иван и предал отца, но Бог ему судья. Они простили его и ездили в гости в Верхнюю Бобровку, где Иван жил и работал в колхозе. Здесь он и умер в 1981 году.

По словам Александра, был Иван мастером на все руки, настоящим народным умельцем, но крепко выпивал, возможно, чтобы заглушить душевную боль. То, что с ним произошло в юности, оставило рубец в сердце — так считает племянник. Однажды ему довелось услышать от дяди: «Ты не знаешь, как страшно в тюрьме…». «Не такие как он в то время ломались», — говорит сегодня Александр, давно простивший дядю.

В их семье вообще никто никогда не высказывал обид ни на власть, ни на жизненные обстоятельства. При этом Александр не испытывает никакой тоски по исторической родине деда — Латвии. Не был он там ни разу, и не тянет. «Я на ОМК родился, — говорит он, — и мне эти места дороги». 28 лет проработал Александр Михайлович на одном предприятии — водителем спецтехники в аэропорту, и хорошим водителем, ценят его в коллективе.

Больше всего меня интересовал вопрос: как он узнал о том, что публикация в газете посвящена его деду, ведь фамилия была изменена.

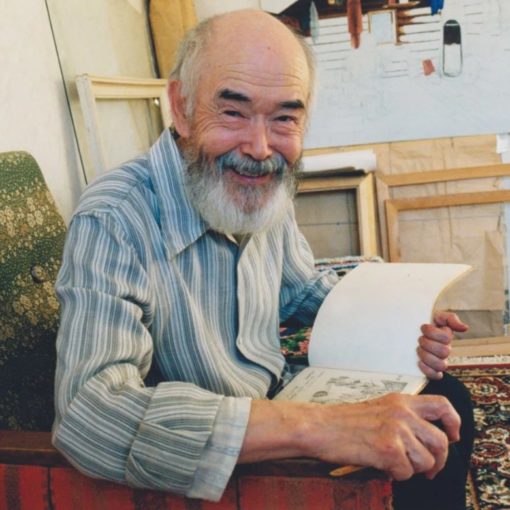

«По фотографии, — ответил Александр. — Газета попала мне в руки случайно. Сначала я обратил внимание на фото. Меня поразил его взгляд, я увидел что-то знакомое, даже почувствовал какую-то связь между нами. Сразу читать не стал, отложил газету, прочитал позже. Фамилия-то другая, но когда дошел до строк «деревня Верхняя Бобровка», до имен детей, а они указаны правильно, кроме сына, — я понял, что это о моем деде».

Действительно, есть в этом что-то мистическое: ведь Александру мог и не попасть в руки этот номер газеты, а если бы и попал, то он мог и не прочитать до конца: фамилия-то другая. Но, видно, Крише Фрицевич послал какой-то сигнал внуку: он, ничего не ведавший о своем деде, кроме того, что тот расстрелян, теперь многое о нем узнал. И главное, что могила его не в Тобольске, а где-то здесь, в Ханты-Мансийске. Вот такая история с продолжением…

«Новости Югры», 4 августа 2005 года