А. Заев

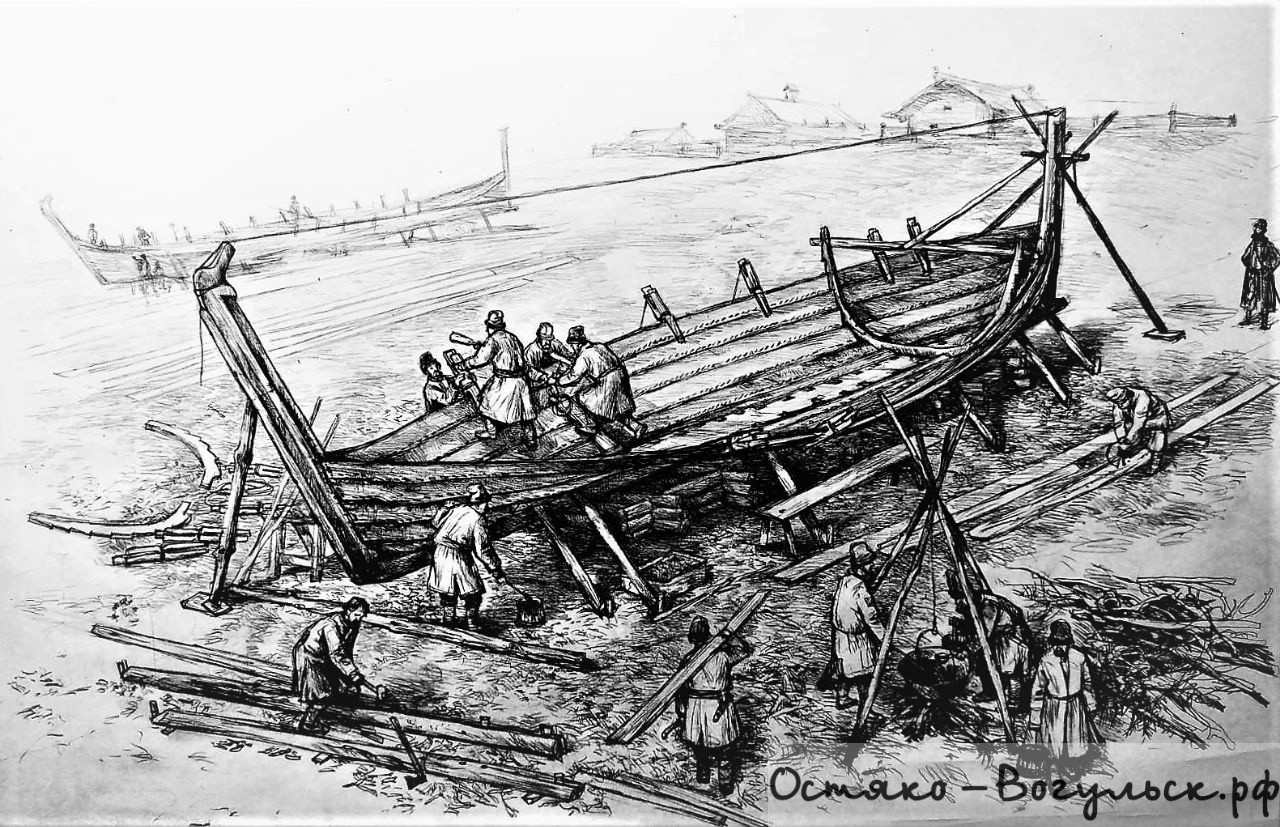

Издавна человек тяготел к реке. Она давала ему пищу, по реке он отправлялся в «неведомые земли». Кочи, шнявы, струги, барки, ладьи, дощаники — первые корабли. И пассажирские, и грузовые.

Людская мускульная сила была в ту далекую пору главным движителем. Бечевая нам известна по «Бурлакам» Репина, горбуша хорошо описана М. Горьким, медведка — несложное пристанское сооружение, напоминающее ворот-кран. Водяной парус применялся тогда, когда шли по течению кочи, струги и дощаники, но ветер был встречный. Вот тогда срубали огромное ветвистое дерево, комель его закрепляли на носу, а крону, утяжеленную валуном, опускали в воду. Видимо, этот своеобразный движитель и сослужил хорошую службу новгородцам Александру Абакумовичу и Степану Ляпе, которые еще в 1364 году прошли «по Оби до моря».

В первой половине прошлого века была изобретена паровая машина. Пришла она и на реки. Первый пароходный гудок жители Самарово (ныне Ханты-Мансийск) услышали в 1843 году, березяне — в 1860. В этом году по Иртышу и Оби курсировало семь пароходов. Через 50 лет их было около 200, барж — 583, которые перевезли за лето 1913 года около полутора миллионов пудов груза. Для сравнения: ныне только в один день в окружном центре швартуется около 50 различных самоходных судов, а Сургутский речной порт за один сезон перерабатывает несколько миллионов тонн различных грузов

Первый пассажирский пароход появился на Оби лишь в 1891 году. Принадлежал он томскому купцу Некрасову. Приход парохода всегда был событием для всех, кто здесь жил. Вот как был описан в 1910 году приход парохода в географическом сборнике «Азиатская Россия»: «Не бывавший на Крайнем Севере никогда не представит себе того впечатления, которое производит свисток парохода… особенно эффектно бывает тогда, когда пароход подходит в темную ночь. Издали видны снопы искр, гулко раздается по воде шум колес. Весь яр покрыт народом: тут и ряса священника-миссионера, и мундир чиновника, и малицы, малицы без счета…»

Первым судном, экипаж которого преследовал научные цели, была дубель-шлюпка «Тобол», построенная в Тобольске. Судно вышло в свой первый рейс в 1833 году и направлялось в Обскую губу. Обследование же русел рек Западной Сибири было проведено значительно позднее: в тридцатые годы нашего столетия. Только русло Оби было тщательно обследовано в 90-х годах прошлого века экспедицией А. Вилькицкого. До этого времени речные катастрофы случались довольно часто. Самыми крупными были две: в 1855 году около Демьянска затонул вместе с грузом самый мощный по тем временам стосильный пароход «Ермак», а через двадцать лет посредине Оби, сев на мель, зазимовала 80-сильная «Луиза».

Что возили речные суда в прошлом? В 15 веке «для промыслов котлы и топоры», а также сукна и «провиант» для украшений — «прикамские шумящие подвески». Через два века в обиходе местного населения уже были привезенные сюда «замки из Устюга Великого, ложки вяцкие, пояски пермские, ножи кирилловские, мыло из Костромы, иконы из Москвы, полотенца из Иваново, башмаки казанские, сукно черемиское, холст марийский». В 1859 году через Самаровскую таможню среди привезенных рекой семисот тысяч пудов грузов на долю уральского металла приходилось две трети, на долю мануфактуры (ткани) — одна шестая. В следующем году первый пароход в Березово привел три баржи с 50 тысячами пудов груза: мука, соль, мережа, сукно.

Заканчивая заметки об истории судоходства по нашим рекам, уместно вспомнить одно из первых выступлений ссыльных в борьбе с бесправием. В конце мая 1745 года два дощаника со ссыльными плыли из Тобольска в Томск. Побои, скудная еда, дождь и холод переполнили их терпение. И когда некоторых из ссыльных стали выгонять на берег, чтоб тащить суда бечевой, они напали на стражников: «всех казаков бив смертельно, без рубашек побросали в нос… и капитана без портков бросили ж…» Напав на первый же попавшийся им дощаник с сургутскими купцами, «колодники» разграбили его. Долгое время они наводили ужас на местных промышленников и торговцев. Лишь когда из Тобольска прибыла воинская команда, «обская вольница» прекратила свое существование.

«Ленинская правда», 17 июля 1980 года

Мысль на тему “Струги, шнявы и… ледокол”

Особенно понравилось про колодников которые грабили суда. Надо же, не слышал я ранее.