Можно без особого преувеличения сказать, что первоначальное проникновение русских людей в Сибирь и ее дальнейшая колонизация в ХVІ-ХVІІ вв. проходили под знаком весла и паруса. Использование водных речных путей и прибрежного мореплавания придали освоению Сибири настолько стремительный характер, что он до сих пор вызывает удивление. Известный современный сибиревед Н.И. Никитин пишет: «С самого начала «покорения Сибири» русские прибегли к весьма выигрышному для них способу ведения боевых действий – «судовой войне». Поскольку развитого речного флота за Уралом не было ни у степных кочевников, ни у таежных охотников, казаки в своих «плавающих крепостях» были вездесущи и непобедимы…». Но еще в большей мере, чем для военных походов, суда использовались для грузовых перевозок. Полуморские экспедиции на кочах, речные плавания на стругах, дощаниках и каюках были тем нервом, благодаря которому оказалось возможным проникновение частных промышленников и государевых казаков в самые глухие уголки западносибирской тайги и приполярной тундры. Знаменательно, что у истоков освоения зауральских земель стояли ушкуи новгородцев, казацкие струги Ермака и морские кочи жителей Русского Севера, которые не позднее середины XVI в. проложили нелегкий Мангазейский ход из Поморья в низовья Оби.

В документах и литературе по истории Сибири XVII в. слова «дощаник» и «коч» встречаются постоянно. Между тем, специальных работ по истории судостроения и судоходства в Сибири немного. Соответствующая глава из объемного труда Н.П. Загоскина представляется сейчас поверхностной и устаревшей. Больше всего для истории сибирского судостроения сделал исследователь полярного мореходства и географических открытий М.И.Белов. Приходится констатировать, однако, что его наиболее интересные в этом отношении работы 1950-х гг. в настоящее время понемногу приходят в забвение, свидетельством чему, в частности, является новейшее обобщающее издание по истории отечественного судостроения. Там, например, сообщается, что «кочи появились уже в XIV веке»; что «такие суда чаще всего изготовляли в ХІV-ХVІІ веках на полуострове Ямал в Мангазее, в Карелии и у Соловецкого монастыря»; что грузоподъемность большого коча XVII в. доходила до 400 т и что малые кочи назывались павозками. Эти утверждения выводят себя за рамки всякой критики. Что касается специальной сибиреведческой литературы, то содержательная, но небольшая по объему статья А.А. Люцидарской, посвященная сибирскому судостроительному промыслу в XVII в., до сих пор выглядит достаточно одиноко.

Настоящая статья является попыткой возвращения к полузабытой теме, и прежде всего поэтому автор счел необходимым в сжатом виде изложить историю плаваний в Мангазею в XVII в. Вместе с тем он надеется, что ему удалось внести некоторые уточнения как при рассмотрении технической стороны судостроительной практики, так и при воссоздании исторических условий судоходства в первое столетие освоения Сибири.

Можно предположить, что если бы мы точно знали размерения, оснастку и судоходные возможности стругов отряда Ермака, то обстоятельства этого знаменитого похода вызывали бы, вероятно, меньше разногласий среди историков. Как уже отмечал Р.Г. Скрынников, наиболее достоверные, хотя и далекие от полноты данные о судах отряда Ермака можно извлечь из царской грамоты Строгановым от 7 января 1584 г. Грамота отменяла прежний указ, по которому Строгановы должны были выделить царскому воеводе князю С.Д. Волховскому 50 конных ратных людей (Волховской в тот момент находился в Чердыни, где заканчивал формирование отряда в 300 человек для похода в Сибирь, по следам Ермака). Видимо, от него в Москве узнали, что «в Сибирь зимним путем на конех пройтить немочно», и изменили инструкции воеводе. Ему было велено дожидаться весеннего вскрытия рек, а Строгановым — «изготовить под нашу рать и под запас 15 стругов добрых со всем судовым запасом, которые б подняли по 20-ти человек с запасом». Можно предположить, что именно на таких стругах — поднимавших по 20 человек с запасами продовольствия и вооружения — шли за Урал казаки Ермака. Эти суда относились к беспалубным набойным стругам, в основе которых лежала «однодеревая» колода. Для увеличения осадки и грузоподъемности будущего струга борта колоды наращивали, т.е. «набивали» с каждой стороны по несколько рядов досок. Здесь можно вспомнить рассказ Кунгурской летописи о том, как казаки Ермака весьма бесцеремонно забрали у Максима Строганова продовольствие для похода. Однако «струги их грузу знимать не стали и под берегом тонути; они же приправили набои, излегчили приимать запасов помене по стругом». Р.Г. Скрынников пишет, что, по самому приблизительному подсчету, струги Ермака имели водоизмещение не более 6-8 т. Надо заметить, что водоизмещение бывает разное — водоизмещение (вес) пустого судна и полностью загруженного (при наибольшей допустимой осадке). Ни то, ни другое водоизмещение по имеющимся письменным источникам выяснить невозможно. Ясно только, что вес пустого струга не мог быть слишком большим. Это современным морякам в общем-то неважно знать, сколько весит их судно; но люди ХVІ-ХVІІ вв., часто переправляя суда через волоки, должны были думать об этом.

Суда Ермака относились к категории «легких» стругов, что облегчило их перетаскивание через 25-верстный Тагильский волок от Серебрянки до Баранчи. Погодинский летописец сообщает, что казаки «суды на себе волочили», а это понимается так: из-за неровности и каменистости местности струги пришлось нести на руках. Возможно, так оно и было, но не обязательно. Говоря о походе Ермака, исследователи (в частности, Р.Г. Скрынников) в качестве сравнительного материала привлекают факты из истории южного казачества. Между тем, вполне корректно использовать и сибирский материал XVII в.; ведь за 2-3 поколения, отсчитывая от времен Ермака, способы судостроения и навыки судовождения существенным образом не изменились. В 1646 г. Нехорошко Колобов, участник похода Ивана Москвитина к Тихому океану, делился в Якутске приобретенным опытом. Он заявил, что для будущих экспедиций к Охотскому морю потребуются струги «с набои однодеревые добрые», которые с р. Маи на р. Улью «мочно за тот волок на катках на себе перетащить». Так что выражение «на себе волочить» вовсе не исключает использования (при возможности) катков. Кстати, Иван Москвитин отправился в 1639 г. в свой знаменитый походе отрядом в 32 человека на одном струге. В 1628 г. в Енисейске для экспедиции А. Дубенского, которой предстояло основать Красноярский острог, было построено, помимо грузовых дощаников, 3 больших ертаульных (передовых) струга, «чтоб подняли те струги по 30 человек и больше». Струг выступает здесь как быстрое маневренное судно, пригодное для разведки и вооруженных столкновений.

Таким образом, струги ермаковцев не были самыми большими среди судов этого типа. Источники не говорят о количестве весел и наличии паруса на струге. Но мачта с одним парусом на стругах была (вспомним слова грамоты 1584 г. о их постройке «со всем судовым запасом»). На многочисленных рисунках в «Истории сибирской» С.У. Ремезова Ермаковы суда изображены с 4-8 парами весел, кормовым веслом и мачтой с «ногами» (вантами). На некоторых миниатюрах струги идут под парусами. При перетаскивании через волок суда максимально облегчались, весла и мачта снимались.

Любопытно, что фольклорный источник (из сборника Кирши Данилова) дает иные сведения о судах Ермака, нежели письменные источники. Согласно ему, казаки плыли на «лодках-коломенках», которые у Тагильского волока пришлось бросить. Далее говорится:

«И в то время увидели Баранчу-реку, обрадовались.

Поделали боты сосновые и лодки-набойницы;

Поплыли по той Баранче-реке

И скоро они выплыли на Тагиль-реку;

У того Медведя-камня у Магницкого горы становилися,

А на другой стороне было у них плотбище;

Делали большие коломенки,

Чтоб можно им со всем убратися».

Почему историческая песня упорно «приписывает» казакам Ермака вместительные, но неповоротливые коломенки? Последние как тип речного грузового судна бытовали в России и в XVI, и в XVII в., но в Сибири (географически начиная с Верхотурья) это название почти не использовалось. А вот с начала XVIII в. по Чусовой стали ходить большие караваны коломенок, перевозившие продукцию казенных и демидовских заводов в центральную Россию. Оригинал же сборника Кирши Данилова находился, как известно, у одного из Демидовых. Другими словами, историческая песня о Ермаке вобрала в себя уральские реалии первой половины XVIII в., когда по Чусовой (путь Ермака!) перед глазами исполнителей песни ходили суда, называемые коломенками. На самом деле, как об этом говорят ранние источники, ермаковцы совершили бросок за Урал на легких стругах.

Впрочем, историческая песня, может, и не зря упоминает судоверфь (плотбище) напротив Медведь-камня. Только плотбище это могло быть связано не с казаками Ермака, а с основанным в 1584 г. на левом тагильском берегу, напротив горы Медведь-камень, Верхтагильским городком. Городок этот существовал до 1589 г., и именно через него в первые годы после «сибирского взятия» шли отряды царских служилых людей на Иртыш и Обь. Для их перевозки и могли строиться суда на Тагиле. Преемником Верхтагильского городка стал Лозьвинский городок (был расположен у впадения р. Ивдель в Лозьву), про который точно известно, что он имел свое плотбище. В 1598 г. Лозьвинский городок по указу из Москвы был ликвидирован, а его функции перешли (теперь уже надолго) к построенному в этом году Верхотурью. Еще сам город не был заложен, а его будущие воеводы, находившиеся зимой 1597/98 г. в Чердыни, получили указ наряду с возведением острога строить на Туре суда к летней навигации: «А под наши под сибирские под хлебные запасы бы есте суды делати всеми плотники тем же обрасцом, каковы суды делали преж тово на Лозьве в 104 и 105 году…». Всего предписывалось сделать 20-25 речных судов грузоподъемностью от 6,4 т до 32 т (муки) и 3 морских коча для похода в земли Мангазеи.О кочах речь еще будет впереди, а пока зададимся вопросом: о каких речных судах здесь говорилось? Надо отметить, что московские приказные дельцы рубежа XVI-XVII вв. в наказах воеводам и в других документах предусмотрительно не называли конкретный вид судна, а ограничивались по большей части общеродовым названием «суда» (ведь названия и виды речных судов, плававших в это время по рекам России, исчислялись десятками).

Иногда все же конкретные названия судов, строившихся на Верхотурье в первые годы его существования, в документах содержатся. Это — коломенки и дощаники. Выявить конструктивные отличия этих судов для данной эпохи довольно сложно, хотя они наверняка и имелись. Более существенным представляется их сходство: и коломенка, и дощаник были наборными палубными плоскодонными речными судами, предназначенными для транспортно-грузовых перевозок. Если коломенки родились в центральной России (первоначально они строились в с. Дединово под Коломной), то дощаники в XVI в. ходили по рекам Поморского Севера. В первые десятилетия освоения Сибири эти два термина — коломенка и дощаник — «столкнулись» за Уралом. Весьма быстро дощаник вытеснил коломенку, что имеет довольно простое объяснение: судовые мастера, работавшие на плотбищах Сибири, присылались (или приходили) из районов Поморья.

Иногда все же конкретные названия судов, строившихся на Верхотурье в первые годы его существования, в документах содержатся. Это — коломенки и дощаники. Выявить конструктивные отличия этих судов для данной эпохи довольно сложно, хотя они наверняка и имелись. Более существенным представляется их сходство: и коломенка, и дощаник были наборными палубными плоскодонными речными судами, предназначенными для транспортно-грузовых перевозок. Если коломенки родились в центральной России (первоначально они строились в с. Дединово под Коломной), то дощаники в XVI в. ходили по рекам Поморского Севера. В первые десятилетия освоения Сибири эти два термина — коломенка и дощаник — «столкнулись» за Уралом. Весьма быстро дощаник вытеснил коломенку, что имеет довольно простое объяснение: судовые мастера, работавшие на плотбищах Сибири, присылались (или приходили) из районов Поморья.

Таким образом, дощаник в XVII в. стал самым распространенным грузовым судном на реках Западной Сибири. Следующий пример хорошо иллюстрирует «разделение территорий» между дощаниками и коломенками. В 1638 г. в свой далекий путь отправились первые воеводы, назначенные в Якутск. В декабре они сообщали из Елабуги в Казань, что в Москве им были даны «суды, 6 коломенок с полубами, и мы в тех судах дошли Камою рекою до казанского села Алабуги, и те суды с полубами без чердаков с казанскою поделкою с щоглами и с бечевами и с тесом отдали на Алабуге…». Начиная с Верхотурья, воеводы следовали далее в Сибирь на дощаниках. В приведенном документе, кстати, содержатся некоторые сведения о коломенках. Они имели палубы, мачты (по одной), и в данном случае у них отсутствовали палубные надстройки (каюты, или чердаки).

Дощаники в западносибирских уездах строились в большом количестве. Основные центры судостроения находились в Верхотурском уезде; меньше плотбищ было в Туринском и Тюменском уездах. На протяжении XVII в. количество верфей в Верхотурском уезде росло. Судостроение было тесно связано с процессом заселения Зауралья русскими крестьянами. Именно на них возлагалась заготовка судового леса, и они же в основном работали рядовыми плотниками на плотбищах. Однако земледельческое освоение Верхотурского уезда приобрело активный характер только с 1620-х гг. С этого времени западносибирское судостроение могло испытывать недостаток лишь в опытных судовых уставщиках (т.е. корабельных мастерах), но не в рядовых плотниках. В первые же годы существования Верхотурья для выполнения казенных заказов требовалась ежегодная присылка десятков плотников из Европейской России. Так, в царской грамоте от 9 января 1603 г. отмечалось, что в прежние годы «для судового дела» в Верхотурье присылалось не менее 80 плотников, что требовало больших ежегодных расходов для городов, обязанных этой повинностью. Грамота указывала верхотурским воеводам отныне устроить на постоянное жительство «для судового дела жилецких плотников». Место их поселения было выбрано на р. Туре, ниже Ямашева юрта, верстах в 80 (сухопутной дорогой) от Верхотурья. Для начала указывалось поселить на этом месте 50 плотников, которые, помимо судового дела, занимались бы еще земледелием. Видимо, этот замысел так и не удалось воплотить. В источниках XVII в. встречаются сведения о верхотурском «подгородном плотбище»; в то же время большая верфь находилась в с. Меркушино, расположенном по Туре ниже Верхотурья. Со временем «дощаничное дело» стало нелегкой государственной повинностью для крестьян, приписанных к Невьянской, Тагильской и Ирбитской слободам, а количество плотбищ возросло.

Дощаники, построенные в названных уездах, в конечном итоге предназначались для плаваний по Иртышу и Оби. Некоторые из них шли только до Тобольска, но большинство отправлялось дальше. На них доставляли хлеб в Сургут и Березов, плыли до Маковского волока направлявшиеся в Восточную Сибирь отряды служилых людей и воеводы, ссыльные колодники и послы в Китай. Каждый год караваны казенных дощаников ходили вверх по Иртышу к Ямыш-озеру за солью. И это не считая частных (торговых) дощаников, которые осуществляли экономические связи в Обь-Иртышском бассейне. Заметим только, что исторических документов о судостроении по частным заказам практически не сохранилось; зато в нашем распоряжении есть довольно обильный материал относительно казенного судостроения, о масштабах которого дают представление следующие цифры. В 1640 г. в Верхотурском уезде было спущено на воду 2 коча, 103 дощаника и 7 лодок. В 1642 г. в этом же уезде было построено 77 дощаников (17 на подгородном плотбище, 23 в Меркушине деревне и 37 в слободах Верхотурского уезда). Сорок дощаников строили судовые мастера, присланные из Устюга, Соли Вычегодской, Вятки, Яренска и Перми Великой, причем прибыли они со всей «плотничьей снастью». В 1682 г. в Верхотурском уезде было спущено на воду 54 дощаника. Дощаники, выдержавшие свое первое плавание и не разобранные по тем или иным причинам на дрова, концентрировались в Тобольске. В 1666 г. там к очередной навигации были готовы 6 кочей, 112 дощаников новых и старых, 13 каюков, 8 павозков, 8 лодок набойных, 48 лодок малых и 4 струга. В 1690 г. из Тобольска в общей сложности ушло 36 дощаников старых и 100 новых, причем до этого весенним ледоходом на Иртыше «изломало льдом» 26 новых дощаников. В 1699 г. тобольские воеводы имели в своем распоряжении 50 старых дощаников и 66 новых. К местам своего строительства дощаники возвращались редко, почему и приходилось делать их десятками каждый год. Например, в 1690 г. в Верхотурском уезде оставалось 8 старых судов и был построен вновь 41 дощаник. Кто и каким образом их строил?

Каждую осень тобольские воеводы посылали распоряжение о строительстве судов в Верхотурье. Иногда указывалось точное количество необходимых дощаников, иногда же верхотурскому воеводе рекомендовалось «примериться» к прежним годам. По заданию верхотурского воеводы и под контролем слободских приказчиков крестьянские миры выбирали судовых мастеров (уставщиков) и давали по ним поручные записи. Мастер с поручной записью лично являлся в город и получал от воеводы деньги на строительство дощаников (обычно один мастер брался за изготовление одного судна). Задачей приказчиков слобод было проследить затем, чтобы подведомственные ему крестьяне осенью, до снега, заготовили лес и привезли его на плотбища. А далее за строительство отвечал уже уставщик; иногда ему приходилось отвечать и за заготовку леса. Весной он нанимал по несколько рядовых плотников на каждое судно (из опыта судостроения на Енисее известно, что один дощаник строили мастер и четверо работных людей) и расплачивался с ними казенными деньгами. В середине XVII в. казна выделяла на строительство одного дощаника 18 руб.; стоимость паруса и такелажных веревок в эту сумму не входила (для сравнения укажем, что оснащенный дощаник, построенный по частному заказу, на Енисее стоил около 30 руб.). Кроме того, казна обеспечивала мастеров железными скобами и гвоздями. Судовых мастеров среди крестьянского населения Зауралья постоянно не хватало, и их каждый год присылали из уездов Русского Севера.

Иногда воеводы насильно привлекали к судостроительным работам гулящих людей, хотя многие из них ранее «нигде судов не делывали». Яркие факты о тяжести судовой повинности для податного населения Сибири в первой половине XVII в. приводит П.Н. Буцинский; так, из отписки одного туринского воеводы (год не указан) следует, что некоторые плотники «давились и резались до смерти оттого судового дела».

Крестьянские поручные записи и переписка воевод дают возможность представить, как выглядел дощаник. Например, в феврале 1677 г. подгородные верхотурские крестьяне поручились за судовых плотников Лариона Жужгина, Родиона Рагозина и Михаила Корчемкина. Вот описание тех судов, которые они должны были сделать: «Три дощаника на торговую стать из своего из доброго лесу из матерого, а лес бы был доброй, без ветрениц и не щеловат. Мерою те дощаники в длину от лапы до лапы по денной матице по десяти сажень печатных, матицы не сставные, в толщину матицы в 4 вершка; по бети в ольялех в ширину по шти аршин с четью. И кокоры денные положить добрые толстые, меж кокоры по пяти вершков, а верхние кокоры положить добрые ж, промеж кокор по аршину с четью; и косые привесть добрые, толщиною в 2 вершка. В полубах из денных кокор до верхней матицы в вышину 3 аршина. Подтоварины в дощаникех наслать из доброго тесу в черту, и в ольялех и в носах и в кормех забрать тесом по обе стороны, и порубни привести добрые, толстые, не колотые. А в вышину от денных матиц до порубней по аршину с четью, по сторонам у тех дощаников прибить досками в черту. И конопатить им, плотникам, те дощаники скобами накрепко и подскалины класти под скобели. И покрыта им те дощаники берестами двойными… А лыка на конопать и причалки и смола к тем дощаником класти им, плотникам, наше ж крестьянское; а скобы и гвоздье имать из государевы казны. И высмолить им… те дощаники, как смолят торговые люди свои дощаники. И щоглы и райны и сопешные крюки и кормовые весла и поносные и греби и шесты и сходни доспеть к тем дощаником все наготово ж к нынешнему вешнему отпуску». В XVIII в., став по желанию «державного шкипера» морской державой, Россия восприняла европейскую морскую терминологию, и большинство судовых терминов допетровской эпохи со временем оказались забыты. В настоящее время большинство таких терминов «расшифровано», значение же некоторых не известно пока даже специалистам. Так как же выглядел дощаник в переводе на современный русский язык?

В основе корпуса дощаника лежала килевая колода (денная матица), по которой определяли длину судна. В нашем случае длина киля составляла 21,6 м; под лапами же следует понимать продолжения киля — форштевень и ахтерштевень. Заметим, что длина дощаника по палубе была больше, ввиду некоторого наклона форштевня. Верхняя матица представляла балку (тоже цельную), на которую настилалась палуба; к ней же крепились верхние кокоры. Бетью называлась перекладина для крепления мачты, и находилась она в районе мидельшпангоута. Другими словами, ширина судна «по бети» — это максимальная ширина в средней его части. У наших дощаников она равнялась 4,5 м. Кокорами в древней Руси называли шпангоуты, которые связывали корпус судна и придавали ему прочность. Кокора изготовлялась из прикорневой части дерева с основным корнем, так как она уже имела необходимую изогнутую форму. Шпангоуты крепятся к килю и служат ребрами для обшивки судна досками. В языке XVII в. это, без сомнения, «денные кокоры». Верхними же кокорами тогда называли, очевидно, бимсы, на которые настилаются доски палубы. Бимсы своей изогнутой стороной, обращенной вниз, тоже крепились к бортовой обшивке. Шпангоуты клались чаще, чем бимсы (расстояние между ними соответственно равнялось 22,5 см и 1 м). Назначение «косых» (досок) нам не вполне ясно; скорее всего, они входили в конструкцию носовой части судна, которая сужалась. Высота дощаника от киля до палубы составляла 2 с небольшим метра; осадка его, таким образом, вряд ли могла быть больше 1 м. Порубнями специалисты считают толстые доски, которые шли по бортам судна в районе ватерлинии (в нашем случае указан как раз 1 м, считая от киля). Подтоварины — настил из досок в трюме. Бортовая обшивка производилась, видимо, вгладь (в отличие от другого способа — внакрой). Щели между бортовыми досками конопатились и смолились. Что означает выражение «… и конопатить те дощаники скобами накрепко»? Здесь имеется ввиду вот что. На внешних продольных краях стыкующихся досок делали срезы (растески). В образовавшийся на стыке двух досок паз закладывали конопать из лыка. Конопать прижимали клиновидными планками (лостами), поверх которых и прибивались П-образные скобы, стягивающие соседние доски. На один дощаник казна выделяла в 1649 г. 1350 скоб и 50 гвоздей четвертных, а в 1697 г. — 1200 скоб и 25 гвоздей. Железными гвоздями скреплялись наиболее ответственные части корпуса; наряду с ними применялись деревянные гвозди — нагели.

В нашем распоряжении имеется несколько описаний конструкции сибирского дощаника, и в основном они схожи. И все же почти каждый такой документ содержит какую-то новую деталь, которая уточняет наши сведения. Рискуя перегрузить текст судовой терминологией XVII в., приведу еще некоторые документальные фрагменты о дощаниках. В свое оправдание замечу, что здесь, насколько мне известно, впервые делается попытка более или менее подробной реконструкции дощаника XVII в.

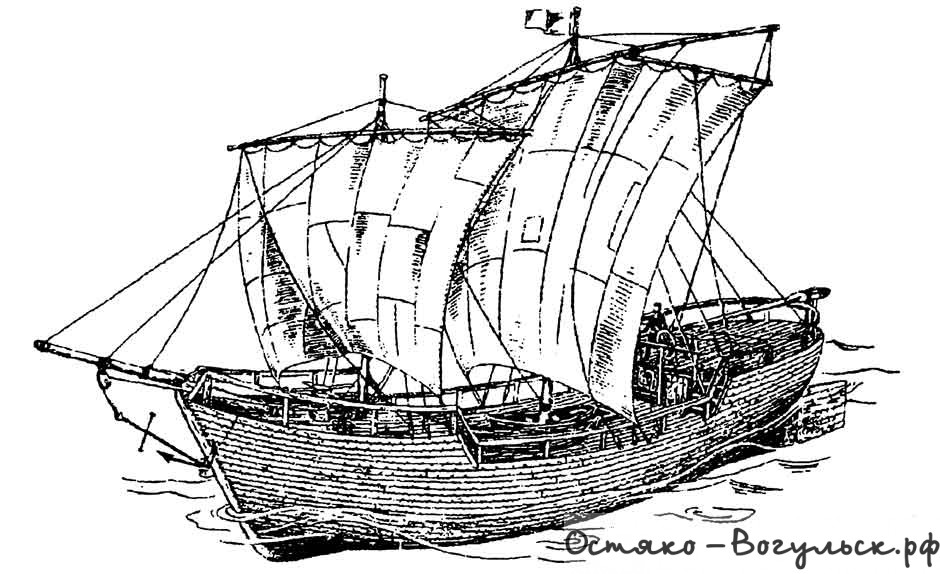

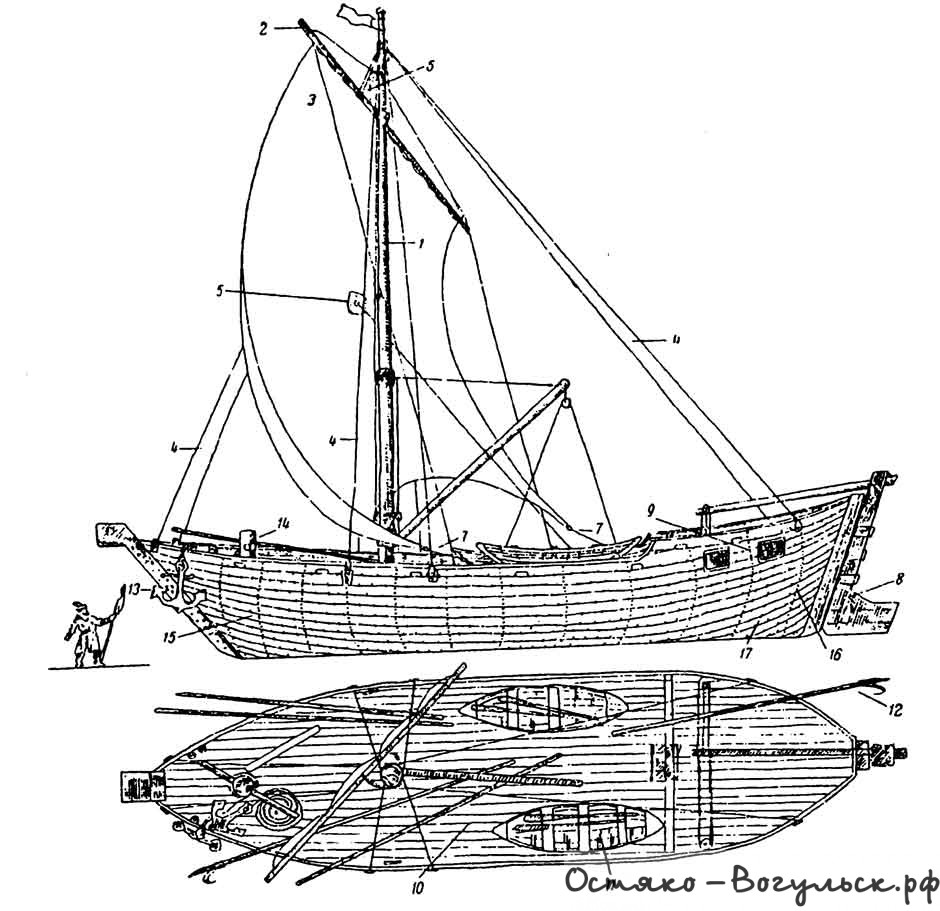

Сибирский дощаник, как грузовое судно, имел любопытную особенность, которая, ввиду отсутствия его достоверных изображений, далеко не очевидна. Как, например, понять фразу из цитированного выше документа: «И покрыта им те дощаники берестами двойными и тесом добрым в черту, чтоб верхней и денной и со сторон капели не было»? Еще более подробно об этой особенности конструкции дощаника говорится в отписке верхотурского воеводы (1697 г.): «И покрыть тот дощаник в два теса: нижней тес продольной и под скобель и наверх тесу покрыть берестами добрыми, скалами двойными («скала» в древнерусском языке имела и значение «береста». -Е.В.); а наверх тесу покрыть другим тесом поперешным и продорожить… И в ольяло дверцы и в носу и в корме забрать по обе стороны в кружало наплотно и под скобель». В словаре В.И. Даля по поводу льяла (ольяла) говорится: «Самый испод посредине судна, по бокам киля, где скопляется и откуда выкачивается вода. Льялом же называется проруб в барке, отколе выплескивается вода плицею («водолейная плица», т.е. черпак, обязательно входила в оснащение дощаников. -Е.В.).,в крытых лодках это же льяло служит входом, дверьми, а на Байкале через него же принимается и груз» . Все это указывает на то, что палуба дощаника была полностью крытой, и попасть на нее можно было через боковые дверцы. Мотивы такой конструкции очевидны. Речные дощаники имели неглубокую осадку, а, соответственно — небольшую высоту подпалубного пространства, куда складывали грузы. Тщательное закрытие палубы двумя рядами досок, между которыми прокладывалась береста, должно было предохранить от воды мешки с мукой и солью, представлявшие основной груз казенных дощаников. Крыша покрытия (кровля) становилась, таким образом, верхней открытой палубой, а сам дощаник превращался в 2-палубное судно, в кормовой части которого находились лестницы. На одной из гравюр XVIII в. с видом Иркутска изображены именно такие дощаники. На них отчетливо видны дверца в ольяло и румпель руля, расположенный на верхней открытой палубе. Судя по этому рисунку, дощаник имел наклонный форштевень и прямой ахтерштевень с навесным рулем. Описание тюменского дощаника 1720-х гг. указывает на то, что приемы его постройки по сравнению с XVII столетием не изменились. Это открывает возможность использовать достоверные рисунки XVIII в. для соотнесения с текстовым материалом более раннего времени.

Судовой мастер и нанятая им артель плотников строили дощаник за несколько весенних недель. Готовый дощаник должен был иметь щеглу (мачту), райну (рей), сопцовые крюки (на них крепился сопец — руль), весло кормовое и поносное (т.е. на носу судна), 4-6-8 гребей (боковые весла), 4 (6) или больше шестов, сходни и «малую лодку набойную». Оснащение дощаника парусом, веревками такелажа и якорем происходило уже после сдачи его казенному целовальнику. Дощаник мог передвигаться при помощи весел, его могли тянуть бечевой вдоль берега, но главным движителем дощаника был парус. Иногда мы плохо представляем себе размеры тех или иных величин, которые не переведены в современную метрическую систему. Например, что значит, если источник указывает размер паруса в 400 аршин холста? Это означает, что его площадь равнялась 155 м2, а высота и ширина соответственно — 13 и 11 м (о способе определения размеров парусов на русских судах XVII в. будет сказано ниже). Мачта такого судна была приблизительно равна его длине. Очень важно было надежно укрепить мачту, что осуществлялось с помощью веревочных «ног» (ванты). В 1656 г. Афанасий Пашков, готовясь к экспедиции в Забайкалье и жалуясь на плохое оснащение дощаников, отписывал из Енисейска в Москву: «А даетца, государи, в Енисейском к дощаникам верховых снастей по осьми ног, а не по шти, из добрыя пряжи, а не из отрепья. А шестьма, государи, ногами на парусной погодье никакими мерами итить не мочно, и паруснова, государи, дерева держать нечим…».

На протяжении XVII в. размеры западносибирских казенных дощаников изменялись в сторону их увеличения. В 1642 г. их указывалось делать «против прежнего от лапы до лапы по 9 сажень печатных, а поперек в ольяле в ширину по 6 аршин», т.е. по 19,5 м в длину и 4,3 м в ширину. К 1649 г. их длина увеличилась до 10 саженей, а ширина осталась той же. Такие размеры оставались стабильными вплоть до конца XVII в., когда в 1697 г. в Западную Сибирь пришел царский указ с новым стандартом, определявшим длину в 12 саженей (26 м), а ширину — в 7 [98] аршин без четверти (4,86 м). Дощаники становились больше и, одновременно, для казны дешевле; указ 1697 г. определял стоимость строительства дощаника в 10 руб. Остается только подивиться наивности московских приказных дельцов, не устававших повторять, чтобы казенные дощаники строились по образцу торговых «самым добрым мастерством, крепки и удельны, чтоб к водному пути были те дощаники прочны не на один год». В 1667 г., когда постройка казенного дощаника оценивалась в 18 руб., это судно с парусом и оснасткой стоило в Тобольске 25 руб. Если на рынке продавался дощаник всего в несколько рублей, то мы вправе подозревать, что это было старое судно, практически не годное к «водному пути». Судя по всему, срок службы дощаников составлял всего 2-3 навигации, после чего они приходили в «ветхость». Не обеспеченные должными условиями зимовки, суда могли «подгнить» или быть раздавленными весенним ледоходом. Задним числом экономя государеву копейку, воеводские власти старались сохранить даже «ветхие» дощаники: а вдруг да на что-нибудь пригодятся? В 1670 г. возле Невьянского острога зимовал старый дощаник «ирбитского дела», причем лежал он прямо в грязи, «без подклади». Весной приказчик острога распорядился, чтобы крестьяне судно починили. После ремонта дощаник спустили на воду, и он дал течь во многих местах. Целый день крестьяне откачивали из него воду, а ночью дощаник благополучно затонул. Непригодные для плаваний суда казна пускала в продажу или находила более оригинальные способы избавиться от них. В 1690 г. служилым людям тобольского гарнизона вместо денежного жалованья было отдано 26 старых дощаников («которые в ход не годятся»), днище без кровли, 3018 аршин парусного холста, 107 пудов пеньки и 28 пудов смолы.

По грузоподъемности речной дощаник в Сибири уступал только большому кочу. Несмотря на указания источников, судить о грузоподъемности дощаника иногда затруднительно: как известно, весовая четверть в XVII в. не имела единого стандарта. Даже в Сибири она была разной; для взвешивания хлебных запасов существовали, например, «Мангазейская» четь в 5 пудов и «енисейская» в 4 пуда. В 1643 г. на два дощаника, идущих в Обдорск, было погружено 447 пятипудовых четей с осьминою (муки). Таким образом, на один дощаник приходилось 17,9 т груза, или 200 мешков с весом каждого в 89 кг. В 1697 г. грузоподъемность казенных дощаников определялась в 240 четей ржи или 380 четей овса. Если мы возьмем даже минимальную четь (четверть) в 4 пуда, то такой дощаник в 12 саженей мог поднять свыше 24 т.

Судовыми мастерами в Сибири, работавшими на частные заказы, могли быть люди «всяких чинов» — казаки, ямские охотники, крестьяне. Помимо крупных дощаников, в большом количестве строились и суда меньших размеров. В 1628 г. туринский воевода Воин Корсаков указывал таможенному целовальнику Чубаровской слободы: «А хто, зделав на Чюбарове городище судна, да продаст лодью или струг, или дощаник, или однодеревой стружек, и с плотников имать с денег, что возьмут найму от судна, с рубля по алтыну, а с лодки и с ботника рублевую пошлину по расчету». Слово «ладья» для языка сибиряков уже в XVII в. было не характерно, а вот ботник (небольшая долбленая лодка) дожил практически до наших дней.

Весьма широкое распространение на больших и малых реках Обь-Иртышского бассейна имели каюки. Сибирский каюк представлял собой парусно-гребную беспалубную крытую лодку. Каюк имел 1-2 пары весел, кормовое весло и мачту с парусом. Большой торговый каюк мог достигать даже 7 саженей (15 м) в длину и поднимать до 300 пудов хлеба. Стоил каюк на рынке в среднем 5-6 руб. Обращаясь к архивным документам, исследователь старается извлечь из них позитивные сведения. В данном случае мы не знаем в деталях, как строился каюк, зато имеем представление, как его нельзя было построить. В 1685 г. тобольский воевода боярин князь Петр Прозоровский решил блеснуть своими познаниями в области судостроения и послал в Верхотурье указ об изготовлении «для всяких тобольских скорых отпусков» четырех каюков «с кормовыми и с гребными веслы, мерою: в длину по 6 и 5 сажень, поперек по 5 и 6 аршин». Помимо них, требовались еще 3 лодки набойные, длиной по 4 сажени и шириной в 2,5 аршина (соотношение длины лодки к ширине 4,8:1). Верхотурский воевода Михаил Толстой без труда за 15 руб. нанял мастеров для постройки лодок. Однако с каюками вышла заминка. Возможно, и сам не до конца понимая тонкостей судового дела, Толстой важно сообщал в Тобольск: «А каюков, господине, в ту меру подрядить немочно, потому что верхотурские всяких чинов люди, судовые плотники, в ту меру каюков делать не смеют, что де длина тем каюкам по шти и по пяти сажен, а поперег по пяти и шти аршин. И на такой де длине столь широко шитиков и по дощаничному не делают, потому что де от нижней матицы косые доски приводить нельзя. И о тех каюках, в какову меру делать — шитики ль или по дощаничному, что ты, господине, укажешь?». Таким образом, соотношение длины к ширине 3:1 для каюков не подходило. На известном рисунке из книги Н. Витзена «Северная и Восточная Татария», где изображены сибирские дощаник, каюк и коч, безусловной идентификации поддается только каюк. За столетия его внешний вид почти не изменился, о чем свидетельствуют фотографии западносибирских каюков, сделанные в конце XIX в.

Коч — слово русское. Прежде чем стать обозначением определенного типа судна, приспособленного для плаваний в северных морях, это слово имело другое, ныне забытое значение. В словаре В.И. Даля сказано: «Кочь и коць, старинная верхняя одежда, род плаща, епанчи». Первоначальное значение слова «коч» как одежды согласуется с уникальными архивными сведениями, обнаруженными М.И.Беловым. В конце XVII в. холмогорский промышленник Пантелей Орлов, ходивший на Новую Землю, в своей челобитной писал о «коце-шубе льдяной», имевшейся на его судне. М.И. Белов утверждает, что в новгородском диалекте слово «коца» закрепилось за любой ледовой защитой (не только морского судна, но и саней, лыж). Отголоски употребления слова «коца» как верхнего покрытия, которое может оледенеть, сохранилось в современном русском языке: мы говорим «окоченеть», имея ввиду, что кто-то или что-то принимает свойства льда.

Когда коч возник как особый тип судна? К сожалению, точного ответа на этот вопрос дать невозможно. М.И. Белов ограничивается соображением, что коч появился в XVI в. в Поморье, «население которого промышляло на Шпицбергене и Новой Земле и было крайне заинтересовано в быстроходном судне». Ввиду этого представляется интересным задаться более скромным вопросом: когда впервые слово «коч» упоминается в сохранившихся известных источниках?

По имеющимся у нас данным, первое упоминание о кочах содержится в смешанном русско-английском источнике. Как известно, с 1553 г. англичане нашли путь вокруг Скандинавского полуострова в устье Северной Двины. В Лондоне была создана торговая Московская компания, английские торговые агенты зачастили в Россию. В отличие от русских поморов, суровых мореходов, не испытывавших никакой тяги к перу и описанию своих экспедиций, ренессансная Англия уже породила иной тип человека — авантюриста, купца, путешественника и писателя в одном лице. Более или менее образованные англичане, побывавшие в России во второй половине XVI в., спешили поразить своих соотечественников описанием диковинной Московии. Ряд записок принадлежит профессиональным морякам, пытавшимся отыскать путь в Китай (Северо-Восточный проход) и общавшихся с поморами. Обращаясь к этим запискам, любопытно отметить, что англичане не зафиксировали слова «коч». Из оригинальных названий русских судов они отметили речные насады и дощаники (здесь и далее курсив мой. — Е.В.), а из морских — только ладью. Например, капитан английского корабля С. Бэрроу в 1555 г. видел возле берегов Кольского полуострова и в Баренцевом море много русских ладей с экипажем от 24 до 30 человек. Ладьи ходили под парусами и на веслах; на одной из них Бэрроу насчитал 10 пар весел. Недалеко от о. Вайгач Бэрроу встретил «2 маленькие ладьи». Конечно, на этих фактах делать какие-либо выводы рискованно. Но не означает ли это, что слово «коч» к середине XVI в. имело еще слабое распространение?

Как бы то ни было, слово «коч» для нас впервые звучит в английском переводе русского письма 1584 г. Один из находившихся в России английских купцов, Антон Марш, пытался за спиной своей компании заняться торговлей в Сибири. Он установил деловые контакты с четырьмя промышленниками-поморами, знавшими пути в Печору и низовья Оби. 21 февраля 1584г. промышленники в письменном виде сообщили А. Маршу, что готовы отправиться на Обь, для чего им необходимо снарядить два коча (two Cochimaes), на каждом из которых находилось бы по 10 человек. На кочах промышленники предполагали отправиться вверх по Печоре и далее волоковым «чрезкаменным путем» на Обь. Известно, что Маршу удалось послать с этими поморами своего русского слугу Богдана и что тот торговал в Сибири с самоедами и привез в Москву мехов на 1000 руб., где они были конфискованы официальными властями. Таким образом, первое бесспорное упоминание о плаваниях кочей связано с Сибирью.

Наши знания о кочах были бы вообще крайне скудными, если бы не Сибирь, в освоении которой выходцы из Поморья сыграли огромную роль. Может показаться странным, что именно с конца XVI в. коч, явно существовавший ранее, буквально врывается на страницы официальных документов, причем документов, связанных с Сибирью. Однако внезапное «появление» коча в языке деловой переписки данного времени вполне объяснимо. Дело в том, что обильное и преемственное делопроизводство в инстанциях местного управления как раз и возникает на рубеже XVI-XVII вв., вместе с введением воеводского управления. Предыдущие формы местного управления XVI в. почти не оставили нам документов, поскольку не предусматривали делопроизводственной «бюрократии». С другой стороны, рыбные и моржовые промыслы жителей побережья далекого Белого моря до поры до времени просто не интересовали московские власти. Судостроение на Белом море было в полном смысле слова делом народным. Иное дело — освоение Сибири, «государевой заочной вотчины», которое правительство сразу после похода Ермака взяло под свой контроль. И здесь официальные власти в лице воевод столкнулись с потоком слабо контролируемой народной колонизации и транспортными средствами, при помощи которых осуществлялась эта колонизация. В переписке сибирских воевод с Москвой замелькало слово «коч».

В уже упоминавшейся царской грамоте первым верхотурским воеводам (1597 г.) о строительстве судов указывалось: «Да для Мангазейского ходу велели б есте зделати судна с 4 или 5, роспрося тамошних людей, в каких судех мошно в Мунгазею и в Енисею ходить» (под «Мунгазеей» здесь имелась ввиду географическая область, а не город, который был основан несколько позже). Видимо, данный указ составлялся в Москве не за один день. В конце его текста приказные дельцы снова вернулись к вопросу о посылке судов в Мангазею, причем значительно его конкретизировали: «А которым нашим ратным людем итти в Мунгазею, и под тех есте наших ратных людей велели зделать три кочи, распрося вымич, ратных людей Васки Тарабукина с товарищи, которым итти в Мунгазею, каковы кочи будет им надобе для морсково ходу». Данный документ — пока что самый ранний на русском языке, где присутствует слово «коч».

Нам не известно в точности, состоялся ли поход в Мангазею Васьки Тарабукина «с товарищи». Косвенным свидетельством о его реальности является уникальное сообщение Сибирского летописного свода. Согласно ему, в 1597/98 г. в Сибирь был послан «Мангазейские земли проведать» и объясачить местных жителей воевода Федор Дьяков. Летопись говорит об успешном завершении экспедиции и возвращении Дьякова в Москву в 1599/1600 г. Возможно, Дьяков еще не прибыл в Москву, когда в январе 1600 г. правительство Бориса Годунова выдало жалованную грамоту пинежанам и мезенцам, просившим разрешения на свободу плаваний «в Мунгазею морем и Обью рекою, на Таз и на Пур и на Енисею», для соболиных промыслов и торговли с самоедами. Однако в том же 1600 г. в Москве было принято решение об основании на р. Таз государева города Мангазеи.

Отряд служилых людей, который должен был выбрать место и построить Мангазею, формировался в Тобольске и Березове. Во главе экспедиции были поставлены письменный голова из Тобольска князь М.М. Шаховской и Д. Хрипунов. В отряд входили по 50 березовских и тобольских казаков и стрельцов. Видимо, этот поход организовывался в срочном порядке, так как кочи для него на верхотурских плотбищах не были построены. Пришлось за плотницкое дело взяться березовским служилым и торговым людям, которые «на суды лес ронили и бревна на себе волочили и смолу курили и коренье на крюки копали и зделали четыре кочи морских». Всего из Березова в летнюю навигацию 1600 г. отправилось вниз по Оби 5 кочей и 5 коломенок. И сразу же сказалась плохая организация экспедиции. Кочи оказались «малы и не крепки», да и в путь воеводы отправились слишком поздно. Отряд дошел до Пантуева городка и был вынужден здесь остановиться (Пантуев городок располагался на правом берегу Оби, недалеко от устья). Неизвестно, выходили ли кочи Шаховского в Обскую губу, или они потерпели крушение на стоянке у Пантуева городка. Так или иначе, 3 коча оказались разбиты, а 2 коломенки наполовину затонули.

Шаховской отправил отписку в Москву, где говорил о двух возможных путях дальнейшего следования к устью Таза. Указывая, что «в коломенках де морем не ходят», Шаховской запрашивал судовые снасти ― паруса, веревки для такелажа и на обшивку парусины. Однако новых кочей раньше лета 1601 г. ждать не приходилось. Поэтому отряд, наняв обдорских остяков и самоедов, отправился дальше сухопутным путем на оленях. Несмотря на некоторые неясности в дальнейшей судьбе экспедиции, связанные с нападением на нее за Пуром тундровых самоедов, есть все основания говорить, что в целом она выполнила свою задачу. Видимо, весной 1601 г. отряд Шаховского приступил к постройке Мангазейского острога, что было продолжено прибывшим осенью 1601 г. новым отрядом под командованием князя В.М. Мосальского. В Москве сделали выводы из плохой организации первой экспедиции, и уже не позднее февраля 1601 г. в Верхотурье был послан указ о строительстве для «монгазейского ходу» 15 кочей. Реально отряд Мосальского (200 человек служилых) отправился в плавание на 9 кочах, 2 «лотках морских» и 2 дощаниках.

В то время как возводились острожные укрепления Мангазеи, осенью 1601 г. в Пустозерске вынужден был зазимовать караван промышленных людей из четырех кочей, шедший из Холмогор. В конце июня 1602 г. кочи отправились дальше ― через Ямальский волок в Тазовскую губу и Мангазею. Обстоятельно рассказал об этом плавании его участник, Леонтий Шубин по прозвищу Плехан, расспрошенный в 1623 г. тобольскими воеводами36. Леонтий Плехан и его товарищи шли, по терминологии того времени, на «малых кочах». На каждом коче находилось по 10 человек и около 6,5 т груза. К сожалению, точные размерения и оснастка этих кочей остаются неизвестными ― тобольские воеводы не посчитали нужным расспрашивать об этом. Из рассказа Плехана ясно, что малые кочи являлись парусно-гребными судами. Без весел было трудно обходить льды в море и подниматься по рекам против течения. В данном походе промышленникам повезло. От устья Таза до г. Мангазеи они «бежали парусным погодьем» всего двое суток, в то время как «своею силою» надо было идти не менее 10 дней. Тем не менее, в целом путь от Пустозерска до Мангазеи занял у них 3 месяца. Вместе с Леонтием Плеханом в Тобольске вспоминал свои походы промышленный человек Фома Борисов с Пинеги. Караван, участником которого он был, состоял из 16 кочей и 160 промышленников. В 1613 или 1614г. они вышли из устья р. Кулой и за одну навигацию дошли до Мангазеи через тот же волоковый путь на Ямале.

С основанием Мангазеи строительство казенных кочей в Сибири стало регулярным, хотя частных кочей по Оби и Обской губе ходило, безусловно, больше. Однако, как уже говорилось выше, заказы частных лиц в сохранившейся документации не зафиксировались. Расходы же на постройку казенных кочей и деловая переписка по этому поводу хоть в какой-то мере отразились в материалах местных воеводских изб и Сибирского приказа в Москве.

Для новой смены воевод, отправлявшейся из Москвы в Мангазею в 1603 г., на Верхотурье должны были построить 15 «судов морянок» -очевидно, тех же кочей. Немного озадачивает такое большое количество казенных кочей, предназначенных для мангазейской «посылки». Абсолютно точно известно, что в Мангазею на годовую службу посылалось 100 служилых людей из Тобольска и Березова (эта практика продолжалась до 1625 г., когда в Мангазее был создан постоянный гарнизон). Даже если учесть, что двум воеводам с их семьями и дворовыми людьми выделялось по кочу, то 15 судов для перевозки всех людей все равно являлись непонятной роскошью. Или правительство страховалось таким образом от возможных крушений, или кочи начала XVII в. строились по образцу «малых кочей», о которых говорилось выше.

В грамоте из Москвы в Верхотурье от 27 декабря 1606 г. кратко указывалось сделать под мангазейские хлебные запасы и годовальщиков «кочи или морянки против прошлого 114 году», но сколько точно — не сказано. В январе 1610г. воевода в Архангельске получил грамоту из Москвы, в которой предписывалось выслать на Верхотурье «кочевого мастера уставщика». Любопытно, что инициировала эту грамоту челобитная тобольского стрельца Тараса Нефедьева, что в общем-то можно объяснить. «Сухопутным» верхотурским воеводам в целом было мало дела до качества построенных по их распоряжениям кочей. Но казакам и стрельцам, переправлявшимся в Мангазею через Обскую губу, мореходные качества судов были далеко не безразличны. Построить крепкий коч могли только опытные корабельные мастера из Поморья. Выполняя распоряжение, двинский воевода отправил в Верхотурье уставщика из пинежан — Селивана Мелентьева.

В 1610-е гг. заказы на казенные кочи, строившиеся на Верхотурье, уменьшились. В 1614 г. воеводе С.С. Годунову указывалось «зделать для мангазейского ходу 10 кочей, а зделав те кочи, велено слать в Тобольск с хлебными запасы вместе, чтоб те кочи к мангазейскому ходу поспели». В январе 1615г. березовские воеводы писали в Москву, что в Мангазею годовальщики отправляются на 10 кочах, сделанных на Верхотурье; в самом же Березове кочей не строят. Москва заверила воевод, что нужное количество судов в этом году, как и прежде, будет построено. Однако в следующем, 1616 г., годовальщики ушли на службу в Мангазею только на 4-х кочах. Возможно, что о сокращении числа казенных кочей (а соответственно — и расходов) распорядился новый тобольский воевода боярин князь И.С. Куракин (1616-1620), который вообще проявлял немалый интерес к плаваниям в Мангазею.

Судя по всему, кровавые события Смуты в центре государства не мешали интенсивным плаваниям поморов в Нижнее Приобье. Можно предположить даже обратную ситуацию: ослабление центральной власти создавало больше возможностей для незаконной торговли с сибирскими аборигенами и укрывательства пушнины от таможенных сборов. В 1617 г. 170 промышленных и торговых людей заявили перед мангазейскими воеводами: «Ходят де они… с Пинеги и с Мезени и с Двины морем, которого лета лды пропустят, в Монгазею для промыслов своих лет по двадцати и по тридцати и болши, на Пустоозеро и на Карскую губу на волок», причем в «легких судех».

В начале XVII в. о пути из устья Печоры в Мангазею через Ямал писали англичане. Английскому торговому агенту Ричарду Финчу, жившему в России с 1605 г., было известно, что «от Печоры до Мутной реки (в средней части Ямала. -Е.В.) и до Мангазеи плывут семь недель на лодках, называемых кочи (coaches)». Далее Финч описывает волоковый путь в Обскую губу, который совпадает с рассказом Леонтия Шубина Плехана. Несколько особняком в отношении названий русских судов, ходивших в Мангазею, стоит известие англичанина Вильяма Персглоу, который зиму 1611/12 г. провел в Пустозерске и собирал сведения о Сибири от местных жителей. Он писал: «От Меденского Заворота до острова Вайгача два дня пути морем на русской лодье (Lodia)… Поднимаясь по реке Таз, русские построили крепость Мангазею, куда приходят все звероловы и приносят с собой меха. Сюда приходят также соймы (soymas) или боты русских и пустозерских жителей со своею мукою и другими товарами». Описывая волок через Ямальский полуостров, Персглоу продолжает избегать слова «коч»: «Когда русские плывут в Мангазею в своих соймах, то они идут… узкой рекой, названной Мутная река… а из нее они тянут свои боты волоком по небольшой косе в реку Зеленую… ».

Сообщения Леонтия Плехана, Ричарда Финча и другие источники XVII в. говорят о том, что в Пустозерске на пути в Сибирь останавливались именно кочи. Почему же Персглоу называет лишь боты и соймы? Боты как тип крупного наборного судна русским источникам XVII в. не известны (в документах встречаются лишь ботники — небольшие долбленые лодки). Возможно, что современный переводчик Персглоу использовал просто кальку с английского boat. Что касается употребления Персглоу слова «сойма», то нам кажется, что дело заключается в конкретном информаторе любопытного англичанина. Соймы как тип новгородско-двинского судна встречаются еще в XIV в. Есть даже мнение, что соймы существовали с XI в. и строились сначала на Ладожском озере, а в XII—XIII вв. стали первым типом судна, на котором осваивавшие Поморье новгородцы стали выходить в море. Судя по источникам, соймы были как речными, так и морскими судами; известно, что в 1710 г. из Архангельска на морские промыслы вышло 7 сойм. Возможно, что пустозерский информатор Персглоу происходил из того района Поморья, где исторически наиболее употребительным для обозначения судна было слово «сойма».

Слабо контролируемый поток народной промысловой колонизации Северо-Западной Сибири по окончании Смуты привел тобольского воеводу князя И.С Куракина к мысли о запрещении Мангазейского морского хода из Поморья в Обскую губу через волоки Ямала. Промышленники, поддержанные мангазейскими воеводами, пробовали отстоять этот путь, но безуспешно. Правительство царя Михаила Федоровича, опасаясь проникновения в Сибирь иностранных кораблей и обладая весьма смутными географическими познаниями насчет северных берегов своей страны, окончательное решение вопроса переложило на Куракина. Благодаря его усилиям в 1619-1620 гг. морской прибрежный путь в Обскую губу был официально запрещен. В этих условиях значение южного (только сибирского) варианта пути в Мангазею — по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Обской губе — намного возросло.

М.И. Белов, видимо, был уверен, что строительство кочей в Верхотурском уезде продолжалось вплоть до конца существования самой Мангазеи (1672 г.). Не имея надежных данных о частном судостроении, скажем, что строительство государевых кочей определенно прекратилось в Верхотурском уезде между 1615 и 1624 гг. Оно было переведено в Тюмень. Возможно, что инициатива переноса «кочевого дела» из Верхотурья в Тюмень принадлежала тобольскому воеводе князю Ю.Я. Сулешеву (1623-1625), который прославился своими реформами по управлению Сибирью. В июне 1624 г. он отправил на 2-х кочах 50 годовальщиков в Мангазею. Мангазейским воеводам Сулешев указал выслать в Тобольск имевшиеся там судовые снасти, накопившиеся с 1620 г. В этом же 1624 г. он распорядился сделать на будущий год для перевозки хлебных запасов 10 лодей и 10 дощаников в Верхотурском уезде и столько же судов в Туринском уезде. Без сомнения, это были только речные суда, так как тобольские власти тогда же «на Тюмени велели делать четыре коча для мангазейского ходу».

После запрещения морского прибрежного пути в Мангазею он стал быстро забываться. Уже в 1627 г. тобольские воеводы писали в Москву, что «в Тобольску знатцов, кто б водяной путь старой дороги из Мангазеи рекою Тазом на Зеленую и на Мутную реку да на Карскую губу и большим морем к Арханьилскому городу и на Пустоозеро подлинно знал, нет, роспросить некого…». Но, разумеется, Тобольск не был тем местом, где бы оседали знатоки «Студеного моря». В Поморье и Сибири еще живы были многие промышленники, не раз ходившие старой дорогой в Мангазею. Логично предположить, что только с середины XVII в. Мангазейский морской ход стал окутываться туманом легенды.

Не имея представлений о природно-климатических условиях Ямала, московское правительство после запрещения хода упрямо требовало от тобольских воевод организации на ямальских волоках сезонной заставы служилых людей. В 1620-е гг. из Тобольска несколько раз пробовали устроить такую заставу, но из этой затеи в целом ничего не вышло. Например, летом 1626 г. из Березова на Ямал на одном коче отправились 45 служилых людей во главе с атаманом Иваном Бабарыкиным. До островов в устье Оби они 3 недели шли на веслах, «потому что ветры де им были встрешные». К сожалению, источники, не раз упоминая о том, что кочи могли ходить «гребью», не говорят о количестве весел и их расположении. Далее Бабарыкин шел вдоль восточного побережья Ямала, до Русского заворота. Надо заметить, что поморы были не слишком изобретательны на оригинальные названия приметных береговых мест. В частности, по Мангазейскому морскому ходу существовало несколько мысов, носивших название Русский заворот. В данном случае Бабарыкину не удалось обогнуть современный мыс Каменный. Здесь коч был встречен бурей и сильно пострадал: «парус на коче изодрало и сапец у коча выломало и павозок разбило и коч с якорей сбило и прибило за кошку…». Простояв в ожидании благоприятной погоды 6 недель, Бабарыкин повернул обратно.

Тем не менее, и после запрещения северного варианта Мангазейского хода, в 1620-1630-е гг. число промышленников, приходивших в Мангазею на кочах, было значительным. Этот факт хорошо известен, а М.И. Беловым составлена даже хронологическая таблица плаваний в Мангазею на кочах49. Не учтенный им архивный источник позволяет уточнить сведения о количестве и путях следования кочей в Мангазею в это время. Речь идет о мангазейской книге сбора поголовной пошлины 1629/30 г. В ней зафиксированы суда и количество прибывших на них промышленных и гулящих людей, с которых была взята пошлина в размере 20 алтын с человека. Данные книги относятся к судам, бросившим якорь у Мангазеи в конце августа — осенью 1629 г. Книга перечисляет 32 казенных и частных коча, в то время как в таблице М.И. Белова под этим годом указано лишь 18 кочей. Владельцем одного из кочей был Леонтий Шубин Плехан, тот самый, который еще в 1602 г. ходил в Мангазею через Ямал. Но самое интересное заключается в следующем. Некий Семен Коткин оказался владельцем двух кочей: один из них назван «сибирским», другой — «черезкаменным». Последняя помета стоит и против имен владельцев еще двух кочей, Якова Тармашина и Демида Григорьева Устюжанина.

Это означает, что 3 коча из бассейна Печоры вышли в Обскую губу старинным «чрезкаменным» путем на Северном Урале. С.В. Бахрушин в своем обстоятельном очерке о путях в Сибирь был уверен, что чрезкаменным путем ходили лишь в «малых суднех». Путь шел из Печоры по Усе, затем по Соби и Ельцу. Верховья Ельца близко подходили к другой Соби, впадающей в Обь. Сам «каменный волок» прерывался семью озерами, между которыми приходилось перетаскивать суда и грузы. Говоря о трудностях этого пути, С.В. Бахрушин писал, что по нему ходили либо в «лодках черезкаменных набойных» с парусом, либо в однодеревках. Ученый сделал вывод: «На таких «худых лодченках» невозможно было везти большую поклажу, и это служило значительным препятствием к пользованию этим путем». Наш источник однозначно свидетельствует, что «каменным волоком» ходили и на кочах — иначе не было смысла разделять кочи на «сибирские» и «черезкаменные». Трудности пути компенсировались количеством людей, которые тянули кочи через волоки. На трех кочах, прибывших в Мангазею в 1629 г. этим путем, находилось не менее 65 человек. Надо думать, что через «Камень» промышленники ходили караванами, как в свое время через Ямал. Разумеется, «черезкаменных» кочей было намного меньше, чем «сибирских», но они были. Таким образом, после запрещения в 1620 г. прибрежного Мангазейского морского хода продолжал использоваться не менее старый путь из Поморья на Обь через Северный Урал. Вспомним, кстати, что в 1584 г. четверо промышленников, которых нанимал англичанин А. Марш, собирались пройти в Сибирь на двух кочах именно этой речной дорогой. «Сибирские» же торговые кочи, зафиксированные в мангазейской книге, — это те, что строились по частным заказам на плотбищах Западной Сибири и ходили по Иртышу и Оби.

Упадок торгово-промыслового и административного значения Мангазеи был столь же стремительным, как и взлет. Начиная с 1630-х гг. поток торговых (частных) кочей, приходивших в Мангазею из Западной Сибири, почти совершенно иссяк за несколько лет. Своеобразной исторической справкой к упадку торгового судоходства по наиболее оживленному пути в Мангазею является отписка мангазейского таможенного головы Ивана Саблина в Москву (1655 г.). Обратиться к документам мангазейского архива Саблина заставило прибытие в 1653 г. из Тобольска следственной комиссии в составе сына боярского Петра Грузинца и подьячего Дмитрия Бессонова. Комиссия должна была выяснить причины хронического недобора в мангазейской таможне десятой пошлины за 20 лет — с 1632 по 1652 г. Недобор же этот, по расчетам тобольских властей, составил в целом более 100 тыс. руб. Ориентируясь на время пребывания в должности своих предшественников, Саблин писал, что при таможенных головах до И. Кокорина и П. Брагина (были не позднее 1635 г.) «приходили ис Сибири в Мангазею морем многие торговые кочи с хлебными запасы и с русскими товары, в год кочей по 50 и больше». В это благословенное для казны время в Мангазее зимовало не менее 1 тыс. человек, а для промыслов на Нижнюю и Подкаменную Тунгуску отправлялись более 200 каюков. При Кокорине и Брагине на Таз приходило по 30-40 кочей, дожидались промыслового сезона по 700 человек, а на Енисей уходило по 150-200 каюков. При И. Толстоухове и С. Осолихине (конец 1630-х гг.), по сведениям Саблина, тоже приходили «многие кочи», каюков же промышленных людей насчитывалось не менее 100. Ввиду такого количества промышленников, пишет Саблин, в Мангазее «притон был большой и пожитки немалые», а, соответственно — и большие таможенные сборы. По мнению Саблина, торговые и промышленные люди перестали ходить в Мангазею кочами с тех пор, как «Енисейский острог распространился и Лена объявилась». При таможенных головах М. Шемякине и Д. Кубасове (вторая половина 1640-х гг.), которых сменил Саблин, в Мангазею еще приходили торговые люди с «русскими товары», но уже на «государевых кочах». Это подтверждают и Шемякин с Кубасовым, которые отписывали в Москву, что в 1645 г. не пришло ни одного торгового коча. Нарисовав печальную картину упадка «златокипящей государевой вотчины», Саблин писал: «А при мне, государь, холопе твоем, во всех трех годех в приходе в Мангазею на Таз с Руси и из Сибири морем торговых людей» было только 4 человека. Саблин повторяет то, о чем давно уже информировали Сибирский приказ мангазейские воеводы: фактическим центром уезда («самым притонным местом») естественным образом стало Туруханское зимовье на Енисее.

Таким образом, с рубежа 1630-1640-х гг. торговое судоходство по Обской губе почти прекратилось. С этого же времени документы начинают фиксировать частые крушения кочей в Обской губе. Два этих факта, возможно, взаимосвязаны. Во-первых, казенные кочи строились хуже, чем «на торговую руку». Во-вторых, уже не сопровождаемые частными судами, казенные кочи остались без кормщиков — «знатцов» морского хода вдоль южного побережья Обской губы. В сентябре 1641 г. в Мангазею из Тобольска шел коч во главе с пятидесятником Л. Семеновым. Коч перевозил 25,7 т муки, 140 пудов соли, а также служилых и промышленных людей. Позднее Семенов рассказывал:«…и шли с Обдора 2 недели, и как де они будут в голомени против сопок, и в том де месте учал им быть противной ветр, и стояли на том месте 2 дни. И у коча де их шейма и якорь переломились и коч бросило на кошку и заморозило». Оказавшиеся поблизости самоеды разграбили запасы с коча, а само судно «иссекли»; служилым людям удалось добраться до Обдорска.

В августе 1642 г. по Обской губе в Мангазею направлялись 7 кочей (2 государевых с хлебными запасами, 4торговых и коч с новым воеводой князем П.М. Ухтомским). Как отписывал в Москву Ухтомский, 18 августа «на море под Черными горами» все кочи «погодою разбило», в результате чего хлебные запасы и «торговых людей товары потонули». Воевода и служилые люди добрались в Мангазею сухопутной дорогой на нартах. Торговые люди и промышленники зазимовали на Пуре и отправились к месту крушения кочей, чтобы поискать разбросанные по берегу мешки с хлебом и свои товары. Этот поход закончился печально — около 70 человек погибли «от стужи». Еще несколько человек, оставшиеся в зимовье на Пуре, были убиты самоедами или умерли от цынги. Не удовлетворившись сообщением воеводы, в Сибирском приказе в 1643 г. расспросили очевидца — мангазейского стрельца Василия Петрова, сопровождавшего казенный коч с хлебом. Последний уверенно заявил, что кочи потерпели крушение «потому, что на твоих де государевых кочах кормщиков и знатцов — служилых людей — в морском ходу не было. А они де, служилые люди, того морского ходу нихто не знали, а как бы де кормщики, которые море знали, были — и твои де государевы кочи мочно было уберечь, и розбой бы морской не был для того: где де те кочи розбило, и ниже того была река Столбовая. И в тое де было реку, только б хто знал, уйти от погоды было мочно». Тот же стрелец Петров указал еще на несколько причин неудачных плаваний: «Потому де, государь, те твои государевы хлебные запасы в кочах и пропадают, и на море их розбивает, что их из Тобольска позно отпущают. А задержка и мешкота тем хлебным запасам учала быть потому, что на Тюмени де кочи учали делать позно». Далее оказалось, что в Тобольске мука выгружалась из кочей, на берегу ее взвешивали и грузили обратно; вся эта бюрократическая операция занимала 3 недели. Петров указывал на трудности в управлении судном, так как «кочи перед старыми кочами учали делать больши двема саженми, а людей живет на кочах не помногу, человек по 10 и 15, а больши того не живет, а гулящих людей для грузу приимать не велят…». Мангазейский стрелец смело доложил в Сибирском приказе, что он и его товарищи просили тобольского воеводу князя П.И. Пронского дать им на кочи «знатцов и кормщиков, чтоб хто знал море: в погоду разбойные места, кошки и каменье обходить или где от погоды в реку уходить». Тобольские власти близоруко отказали в этой просьбе, так как кормщиков надо было найти и нанять за плату. Петров сообщил, имея ввиду казенное судостроение, что «делают на Тюмени по вся годы только коча по два, и те ис сырово лесу, а в иной год и по три, а больши де того не делывали». Далее стрелец выразил просьбу своих товарищей назначать их, мангазейских служилых людей, при строительстве кочей к плотникам в приставы, дабы они следили, чтобы «кочи и утуги и седелки и всякие крепости» делались должным образом.

В Сибирском приказе посчитали целесообразным воспроизвести речи стрельца Васьки Петрова в грамоте новому тобольскому воеводе князю Г.С. Куракину. Последний был вынужден озаботиться состоянием «кочевого дела» и послал соответствующие распоряжения в Тюмень. Тюменский воевода Семичев в своих отписках поставил Куракина перед новой проблемой. Семичев сообщал, что до 1642 г. кочи в Тюмени делали по 8 саженей в длину, а в 1642 и 1643 гг. их начали строить по 10 саженей. Ранее казна платила кочевым плотникам (уставщикам) по 38 руб. за коч; теперь постройка коча расценивалась в 43 руб. Плата за коч новых размеров была явно недостаточной. На эти деньги кочевщики должны были нанимать крестьян для заготовки леса, платить рядовым плотникам за постройку судна, закупать смолу и лыко на конопать. За два предыдущих года тюменские кочевщики «обдолжали и обнищали», так как строили государевы кочи, беря недостающие суммы в долг. Наученные горьким опытом, корабельные мастера осенью 1643 г. устроили забастовку. Призванные воеводой в съезжую избу, они отказались брать по 43 руб. за строительство кочей к очередной навигации. Мастеров, очевидно, было четверо, так как весной 1644 г. планировалось сделать 4 коча. Изобретательный воевода Семичев указал «доправить» на кочевых плотниках поручные записи (принцип круговой ответственности), но и этот в целом весьма распространенный прием не имел успеха. Не имея поручных записей, кочевщики оказались в тюрьме: «И кочевые де плотники Микифорко Мануйлов стоварищи стоят на правеже, а с правежу сажает их в тюрьму потому, что поруки де по них нет, и денег на то кочевое дело не емлют потому, что де им… в ту цену кочей не зделать». Тобольский воевода Куракин, не ломая голову, переправил все эти проблемы в Москву. Решения Сибирского приказа (от 8 марта 1644 г.) дошли до нас в черновом варианте и сводились к следующему: 1) если с 1642 г. кочи на Тюмени делают по 10 саженей, то так делать и впредь; 2) плату кочевым мастерам увеличить до 45 руб. за судно; 3) увеличить количество служилых людей на кочах, идущих в Мангазею; 4) давать на кочи «добрых кормщиков», которые бы знали морской ход; 5) не жалеть при необходимости судовых снастей.

В то время как велась эта переписка, еще не было известно, какая катастрофа постигла караван кочей, вышедших из Тобольска 13 июля 1643 г. Караван состоял из 2-х казенных кочей с хлебными запасами, коча торговых людей и судна, на котором отправлялся на службу в Мангазею дьяк Г.Г. Теряев. К слову сказать, среди служилых людей, сопровождавших государевы кочи, снова находился мангазейский стрелец Васька Петров. 15 августа кочи вышли в Обскую губу, а еще через 4 дня, примерно на полпути до устья Таза, 3 коча потерпели крушение («на отстое разступились»). Люди с тонувших судов «плыли и брели на берег на веслах и на досках и на карбасах»; жертв с разбитых судов, видимо, не было. Целым остался коч дьяка Теряева, который выбросило на песчаную косу. Однако с мели его удалось снять только через 2 недели («коч замыло на кошке песком»). Богдашка Кочевщик и еще около 15 промышленных людей остались зимовать возле своих выброшенных на берег товаров. Семь человек были отправлены Теряевым на карбасе обратно с сообщением о случившемся (судьба их неизвестна). Остальные 70 человек разместились на коче дьяка и отправились в дальнейшее плавание, которое продолжалось всего день. «Против Черных гор Столбовой реки» коч был встречен северным ветром и выброшен на берег. На этот раз снять с мели судно не удалось. Трагичный финал этой экспедиции хорошо известен. К середине января 1644 г. из 70 человек «всех в Мангазейской город служилых и промышленных людей пришло и приволокли человек с 20…». Среди выживших оказался и везучий стрелец Васька Петров.

В 1644 г. двум казенным кочам также не удалось достичь Мангазеи. Один из кочей потерпел крушение, и возглавлявший поход сын боярский Меньшой Ремезов вернулся обратно в Тобольск. В 1645 г. очередной хлебный караван был отпущен из Тобольска небывало рано (31 мая) и благополучно прибыл в Мангазею 17 июля. Конец плавания, правда, оказался тревожным. Тобольский атаман Яков Елизарьев, возглавлявший караван, доложил мангазейскому воеводе Ухтомскому, что «воровская самоядь, наезжая на море и по Тазу реке, к кочам приступали и побивали и ранили». Воевода немедленно выслал к Тазовской губе отряд в 20 человек, который настиг необычных пиратов. В результате случившегося боя 2 самоедских князца были убиты, а 11 женщин и детей захвачены в плен. Ежегодные плавания государевых кочей из Тобольска на Таз продолжались. Ходили они и обратным путем, но в меньшем количестве. Тем не менее, несколько голодных лет в начале 1640-х гг. были тяжелым ударом для Мангазеи и способствовали дальнейшему переселению ее жителей в Туруханск. Там же большую часть времени проводили и мангазейские воеводы. Впервые вопрос о переводе воеводской администрации в Туруханское зимовье поднял еще в 1634 г. мангазейский воевода Г.Н. Орлов; к этой же мысли неизменно приходили и другие воеводы. Случаи гибели государевых кочей в Обской губе, участившиеся с 1640-х гг., служили серьезным аргументом в споре с руководством Сибирского приказа, которое упорно не верило в закат Мангазеи.

В октябре 1652 г. тобольский воевода князь В.И. Хилков с товарищами получили отписку из Мангазеи от воеводы И.С. Корсакова с предложением прекратить доставку хлеба кочами по Обской губе. Центр уезда Корсаков предлагал перевести в Туруханск, в который можно было доставлять хлеб на дощаниках из района среднего Енисея. В самой Мангазее Корсаков предлагал оставить только 20 служилых людей. В.И. Хилков поддержал инициативу Корсакова перед Сибирским приказом. В своем донесении главный разрядный воевода подчеркивал, что из Тобольска ежегодно посылается в Мангазею по 7 кочей и по павозку (лодка для связи с берегом) к ним. На каждый коч грузилось по 180-200 пятипудовых «мангазейских четей» хлебных запасов. Таким образом, в середине ХVІІ в. кочи тюменской постройки поднимали по 14,5-16 т груза. Судовое оснащение коча составляли: «600 аршин холстов в парус», 2 якоря и веревки для такелажа. Покупка запасов для оснащения кочей обходилась казне недешево. Хилков писал, что казна тратила на постройку и оснащение одного коча по 55-70 руб. и больше. На один коч для сопровождения выделялось обычно по 10 служилых людей. Далее Хилков приводил мнение мангазейских воевод о частом «разбое» кочей, в результате которого служилые люди погибают, «а иных самоядь побивает». В целом оба воеводы нарисовали удручающую картину напрасной траты казенных денег на строительство кочей: «А которые де, государь, немногие кочи с твоими государевыми хлебными запасы через море в Мангазею и перехаживали, и те де кочи в Мангазее вешним льдом ломает. А тех… кочей и с кочевыми запасы из Мангазеи только в Тобольск выхаживало по одному и по два коча». Но и «те кочи и кочевые запасы, якори и варовые веревки, в другой мангазейской и ни в какие сибирские отпуски не годились потому, что те кочи и якори на море на отстоях погодою ломает, а варовые веревки на отстоях и на парусном побеге парусы рвет». Возможно, что абсолютно доверять Хилкову не стоит. Ответственность за отправку мангазейских караванов лежала на тобольских воеводах, и они, естественно, были бы не прочь от нее избавиться.

Существенным недостатком в организации строительства казенных кочей являлось отсутствие должностных лиц, которые бы специально занимались «кочевым делом». Тюменские воеводы, например, не начинали строительства, пока не получали соответствующих распоряжений из Тобольска. И хотя эти распоряжения были однотипными, их необходимо было повторять из года в год.

Инициатива воеводы Корсакова, поддержанная Хилковым, в Сибирском приказе одобрения не получила. В декабре 1654 г. тюменский воевода Н.И. Елдезин получил от Хилкова указание строить 5 кочей. Ввиду отсутствия денег в казне Елдезин был вынужден послать запрос в Москву. Он писал, что для найма плотников «и за лес и за смолу и на конопать» необходимо 200 руб. (не считая стоимости железных гвоздей и скоб). Однако казна оказалась настолько пустой, что Елдезин не мог дать плотникам даже задатка. В предыдущем, 1654 г., кочи были построены на последние деньги тюменской таможни. Елдезин жаловался, что ранее деньги выделялись из Тобольска, однако Хилков их не присылает. В докладе тюменского воеводы содержатся интересные сведения о корабельных мастерах: «А кочевых, государь, плотников на Тюмени, которым кочевое дело за обычай, только 5 человек, и те стары и бедны. И они государю бьют челом, а сказывают: живут де они у кочевого дела в уставщиках и наймуют к себе работников, которые плотнишному делу умеют». По словам уставщиков, строительный материал для кочей заготавливают осенью, «покаместа лес не замерз». Рубят лес и возят на плотбище к реке по первому зимнему пути наемные люди. Весной уставщики нанимают плотников для самого строительства судов. В Москве, получив эту отписку в феврале 1655 г., забеспокоились и распорядились немедленно выслать в Тюмень 200 руб.60 Как следует из этого документа, на строительство одного коча казна выделяла всего 40 руб. Очевидно, что оснащение судна требовало дополнительных затрат. Бюрократическая переписка между воеводами, разумеется, сказывалась на качестве кочей, изготовлявшихся в спешном порядке из сырого леса. Впоследствии Петр Первый весьма настойчиво боролся с этой далеко не лучшей традицией отечественного судостроения. Например, в указе от 26 октября 1722 г., касавшемся речного судоходства на Оке и Волге, император предписывал лес готовить заранее, «а наипаче доски, чтоб они чрез будущее лето и другой осени могли просохнуть для лучшей крепости судов; а не тогда готовить леса, когда суды строить, как прежде было».

Судьба мангазейского каравана 1655 г. неизвестна, но следующий, 1656 г., был для плаваний неудачным. В этом году в Мангазею с хлебными запасами шел на пяти кочах новый воевода С.В. Ларионов. Позднее он вспоминал в Сибирском приказе, что в Обской губе кочи изрядно потрепало, а «коч с государевыми запасы и людьми занесло, не вышел ни единой человек. А с иных кочей сметали государевы запасы в море, подо мною коч розбило же, запас весь потонул без остатку». Таким образом, один коч был унесен в море и пропал без вести. Уже преодолев роковую Черную косу, Ларионов встретил коч с соболиной казной, шедший из Мангазеи. Как позднее сетовал командовавший мангазейским кочем Дементий Тишков, Ларионов задержал его судно почти на сутки. За это время «пособный ветер» сменился на устойчивый северный, и Тишков, простояв на якорях 3 недели, не смог обогнуть Черную косу и 11 сентября вернулся в Мангазею. Если копиист, списывавший для Г.Ф. Миллера документы из архива Мангазеи, не ошибся, то на коче Тишкова находилось 80(!) служилых, торговых и промышленных людей. Вместе с Тишковым шел и другой коч, перевозивший в общей сложности 40 человек. Судьба команды и пассажиров этого коча, который «на море ушел», оказалась трагичной. В конце ноября 1656 г. тазовские самоеды сообщили воеводе Ларионову слухи, ходившие по тундре. Из них следовало, что тундровые самоеды-юраки коч сожгли, а людей, которые расположились, «парусом покрыты, на берегу», перебили. Произошло это недалеко от устья Таза.

О количестве строившихся в Тюмени в последующие годы кочей можно судить по суммам, которые выдавались кочевым уставщикам: 200 руб. (1657,1659,1660 гг.), 240 руб. (1658 г.), 260 руб. (1661 г.), 266 руб. (1663 г.), 300 руб. (1664 г.), 304 руб. (1662, 1665 гг.).

Конец походам казенных караванов в Мангазею положила энергичная деятельность тобольского воеводы П.И. Годунова (1667-1669 гг.), который с самого приезда начал выискивать способы к увеличению «государевой прибыли». В отличие от своих предшественников, он не ограничился краткими отписками в Москву, а провел широкий опрос лиц, знакомых с «кочевым отпуском» и положением дел в Мангазее. Нельзя не признать, что критика Годуновым организации и целесообразности посылки кочей «за море» была в целом верной. Последний крупный «разбой» кочей перед воеводством Годунова случился в 1663 г., когда в Обской губе погибло 5 судов с 1052 четями муки и 114 пудами соли; спасшиеся служилые люди добрались до Мангазеи на 2-х «ломаных кочах». По сведениям, взятым Годуновым из документов тобольской приказной избы, в 1660-е гг. отправлялось по 8 кочей, «и те кочи все с делом и с парусы и с конаты и с якори и со всякою кочевою мелкою снастью ставятца в отпуск по 934 рубли по 24 алтына по 2 деньги», т.е. один коч обходился казне в 116 руб. Годунов выяснил, что если кочи благополучно доходили до Мангазеи, то они все равно по большей части не возвращались в Тобольск («пропадают те кочи небреженьем в Мангазее»). Петр Годунов проявил широту кругозора, сравнив плавания в Западной Сибири с плаваниями по Белому морю и на северо-востоке Якутии. Он писал: «А в морских, великие государи, ходех лодьи тем же делом, что и кочи, которые ходят с Колмогор и от города Архангельского и с Онежского устья на море на промысл и в Соловецкой монастырь и в Кольской острог… и береженьем и раденьем ходят в тех лодьях годов по пяти и по шти и больши. А сибирские кочи только ходят одинова, а назад из Мангазеи не присылают…». Настаивая в принципе на отмене Мангазейского хода, закупке хлеба в Енисейском уезде и доставке его по Енисею в Туруханск, Годунов на всякий случай предлагал и иной вариант, который бы позволил сократить расходы на строительство кочей: «А хотя и кочами государевы хлебные запасы в Мангазею отпускать, и их уберечь мочно потому: по скаске приезжих торговых людей, что на Лене и на Собачье (р. Индигирка. — Е.В), ходят за море на кочах годов по 6 и по 7. А ставят де те кочи к зиме на мелком берегу з береженьем, у речек и в заводях на подметинах на толстых бревнах. А как кочи обсохнут, и их выжаравливают на взрубы выше подметин, а как весною лед пойдет, и по прибылой воде те кочи уводят в речки и в заводи и берегут». Не откладывая дела, Годунов уже в 1667 г. указал мангазейскому воеводе Р.М. Павлову применять этот опыт сохранения судов.

Хлебные караваны, снаряженные при Годунове в 1667 и 1668 гг., крушений избежали. Тем не менее, он сам мог убедиться в ненадежности плаваний по Обской губе. В 1668 г. 7 кочей вынуждены были укрываться от бури, и «на отстое» в море было выброшено 18 т муки и 40 пудов соли. 4 августа этого же года из Мангазеи вышли 3 коча, на которых возвращались тобольские служилые люди и переправлялась ясачная соболиная казна. На коче с соболиной казной находился атаман пеших казаков Иван Федоров, на другом судне — тобольский казачий атаман Иван Емельянов. Напротив Столбовой реки кочи были остановлены «большой погодой стрешной» и отнесены назад до Черной косы. Один коч потерпел крушение, а судно с соболиной казной «унесло неведомо куды, потому — учинился на море туман». Коч с атаманом Емельяновым трое суток «носило по морю», но в конце концов он подошел к той же Черной косе, где подобрал людей с разбитого третьего судна. Емельянов благополучно дошел до Тобольска и 23 ноября рассказал о плавании Годунову. Потеря коча с соболиной казной, надо думать, только укрепила последнего в мысли прекратить «кочевой отпуск» в Мангазею. На сказке Емельянова тобольский дьяк Посников записал решение Годунова: «Писал о том к великим государем и что кочи отставлены и впредь кочевого ходу не будет». Успокаивающая весть, полученная в Тобольске 14 декабря, решимости Годунова не поколебала. Мангазейский воевода Павлов сообщал, что коч с «мягким золотом» пришел обратно. Участники неудачного плавания объясняли причину возвращения так:«… И тое погодою било сутки, и от той де погоды отстоятца они не могли и… два якоря у них оторвало, а третей якорь изломало, и шеймы все порвало ж». Именно отсутствие якорей сделало дальнейшее плавание невозможным. Воевода Петр Иванович Годунов обладал качеством, редким для администратора Московской Руси: он мог принимать решения без долгого согласования с Москвой. Уже в отписке Годунова енисейскому воеводе от 16 декабря 1668 г. говорилось: «А в нынешнем во 177 году по указу великих государей для мангазейского отпуску Тобольского разряду на Тюмени кочей делать не велено, и посылки через море хлебных запасов и соли в нынешнем во 177 году и вперед не будет». Ссылка на «указ великих государей» имеет здесь чисто формальный характер; очевидно, что Годунов принял решение самостоятельно.